偶然Sora 2から人気キャラが出力されたら、誰の責任?弁護士に聞いたみた

執筆者

AIメディアライター

吉本幸記

2010年代後半よりAI関連の記事を精力的に執筆。

記事投稿したメディア

・AINOW(2024年まで):海外AIトレンド記事の翻訳、海外AI事情に関するコラム記事、世界のAI政策まとめ記事など

・モリカトロンAIラボ(2020年~):ゲームAI、クリエイティブAI、人工知能学会レポート記事など

・CGWorld(2020年~):SIGGRAPHおよびSIGGRAPH Asiaにおける最新AI技術論文の紹介記事など

・Generative AI Media(生成AI活用普及協会(GUGA)運営メディア,2024~2025年):海外生成AI法人活用事例記事や生成AI活用失敗事例集など

・SHIFT AI TIMES(2025年):AI研究者へのインタビュー記事

執筆協力した書籍

・『AI白書2022』(海外事例執筆)『AI白書2023』(世界のAI政策執筆協力)

・『CGWORLD vol.293』(「アーティストのためのAI活用」特集の執筆・監修)

・『WIRED vol.46』(「INVISIBLE/SEAMLESS ゲームAIが都市(≒環境)に溶け出すとき」制作協力」)

保有AI資格

・G検定、生成AIパスポート、Generative AI Test

Xアカウントはこちら。

OpenAIは2025年9月30日、同社開発の最新動画生成モデル「Sora 2」を発表しました。

2024年2月に発表されたSoraと比べて、より物理法則に即した表現を実現し、複雑な指示にも対応できるようになった同モデルには、動画生成を新しいレベルに引き上げることが期待されます。

その一方でSora 2の登場によって、著作権侵害やディープフェイクのような動画生成にまつわる問題が多発して、社会的に深刻な懸念が広がる可能性があります。

そこで本稿ではSora 2をはじめとする動画生成AIの革新性やリスクについて、著作権法などに詳しい弁護士の松尾 真誉氏にインタビューを行い、法律家の立場からお答え頂きました。

監修者

弁護士 松尾真誉(まつお・まさたか)

MSみなと総合法律事務所・弁護士。東京弁護士会所属。中小企業法律支援センター委員。同センター連携検討部会副部会長。創業知財PT委員。働き方改革PT委員。弁護士知財ネット会員。エンターテインメントロイヤーズネットワーク会員。

インハウスデザイナー、フリーランスデザイナーとして活動後、弁護士に。

エンターテインメント企業の法務部に勤務した経験を持ち、映像・出版・音楽などエンターテインメント、メディア事業に精通しており、生成AIを活かした企業や個人のビジネスにも法律面からサポートをしている。

SHIFT AIでは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用して、副業で収入を得たり、昇進・転職などに役立つスキルを学んだりするためのセミナーを開催しています。

また、参加者限定で、「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個の資料を無料で配布しています。

「これからAIを学びたい」「AIを使って本業・副業を効率化したい」という方は、ぜひセミナーに参加してみてください。

目次

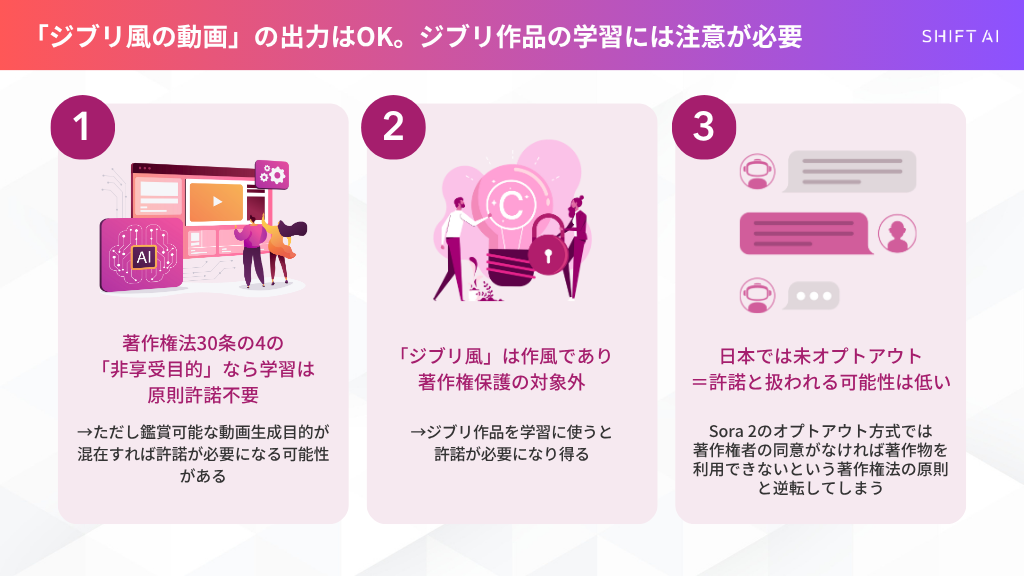

「ジブリ風の動画」の出力はOK。ジブリ作品の学習には注意が必要

──Soraのようなテキストから高品質な動画を生成するAIの登場を、法律の専門家としてどのようにご覧になっていますか? 社会に与えるインパクトと、それに伴う法的な課題の全体像についてお聞かせください。

松尾 真誉氏(以下、松尾):Soraの画期的なところは、脚本執筆から撮影、そして編集といった既存の動画制作のプロセスを、テキスト入力だけで済ませられる点です。

これまでのような、映像制作における各プロセスのプロフェッショナルの関与がなくなる、という点のインパクトは大きいと思います。この点で、まさに映像業界のゲームチェンジャーになるかもしれません。

一般的には、既存の産業構造が変わると、想定していなかった問題も生じるため、従来の法令も変わらざるを得ません。

Soraの登場によって、現在の著作権法で対処しきれない問題が発生した場合、著作権の在り方についての議論が必要になるのではないでしょうか。

──現時点で、Soraをめぐる法的リスクの中で、先生が最も重要、あるいは緊急性が高いとお考えの論点は何でしょうか?

松尾:現在の日本における著作権法は、静止画や動画といったコンテンツの在り方に左右されずに、共通して適用される内容となっています。

そのため、動画だから、という理由で著作権の観点から緊急性が高い論点はまだ現れていないように思います。

もっとも、動画生成に特有な問題としては、映像による表現は、その映像の視聴者にほかの形式のコンテンツより大きな影響を与え得ることがあります。

この問題が如実に現れる具体例には、ディープフェイクが挙げられます。こうした問題に対しては、早急に準備する必要があるでしょう。

──日本の著作権法30条の4では、AIの学習目的であれば原則として著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用することが認められていますが、Soraの学習データ収集はこの条文でどこまで保護されると考えられますか? 「享受」を目的としない利用の境界線について、分かりやすく解説をお願いします。

※「著作物を享受する目的でない利用」であれば、著作権者の許諾を得ることなく著作物を利用することが認められる可能性が高くなる。

松尾:著作権法30条の4における「享受目的」とは、たとえば、”楽曲を音楽表現として鑑賞する”といった場合のような、創作者が想定していた利用方法に沿って利用する目的を有する場合のことを意味しています。

極端な例ですが、たとえば、新しい料理のレシピを生成するためのAIの学習データとして音楽著作物を利用することは、その楽曲を鑑賞する目的で学習させるわけではないので、「非享受目的」と見ることができる場合が多いでしょう。

それゆえ、著作権者の許諾を得ることなく利用できるわけなのです。このルールは、Soraのような動画生成AIの学習データの収集にもあてはまります。

しかしながら、鑑賞可能な動画を出力するSoraの開発にあたっては、完全に非享受目的で動画を学習データとして利用していると言い切れるのか、という問題が残ります。

少しでも享受目的がある場合には、主として学習データとして利用する目的であっても、著作物の享受目的が併存することになりますので、著作権者に許諾を得る必要があると考えられます。

──例えばSoraからジブリ風の動画が出力された場合、著作権侵害は成立するのでしょうか。

松尾:この場合にまず注意すべきなのは、「ジブリ風」のような作風は著作権保護の対象ではないことです。したがって、「ジブリ風の動画」の出力自体は著作権侵害に当たりません。

しかし、ジブリ風の動画を生成するAIの開発のために、ジブリ作品を学習データとして利用するのは、生成した動画を鑑賞する目的で学習するとも考えられるので、先ほど説明した「非享受目的」での利用と言い切れません。

そのため、著作権上の問題が生じる可能性があります。

著作権法の原則としては、著作物の利用には著作権者の許諾が必要です。動画生成モデルの学習データとして著作物を活用するには、原則に立ち戻って利用許諾を得るのが望ましいでしょう。

──OpenAIは、著作権者がSoraから自身の著作物が出力されないように設定できる「オプトアウト方式」を採用する、と報じられています。この方式は、日本のクリエイターの権利保護という観点から、どのような課題があるでしょうか?

松尾:オプトアウト方式の趣旨は、著作権者の権利を侵害しないで動画生成AIを活用できるようにすることにあると思われるので、OpenAIの姿勢自体は歓迎すべきものではあります。

もっとも、この方式には、著作権者がオプトアウトの意思を伝えなければ、著作物を自由に利用してよいとの承諾があったと扱う含意を持たせている点に問題があると思います。

この含意は、著作権者の同意がなければ著作物を利用できない、という著作権法の原則と逆転してしまっています。

オプトアウト方式が普及すると、本来は権利保護を受けるという著作権者による明確な意思表示がなくても著作物が保護される著作権法の原則より、オプトアウトという意思表示によってはじめて著作物が保護される、言わば例外的措置が主流になってしまう逆転現象が起きてしまうかもしれません。

この逆転によって、現行の著作権が弱体化する懸念があります。

もっとも、個人的には、現在の仕組みでは、少なくとも日本の裁判で争われた場合は、オプトアウトをしなかったからといって、著作権者の許諾があったと裁判所が認定する可能性は低いのではないかと思っています。

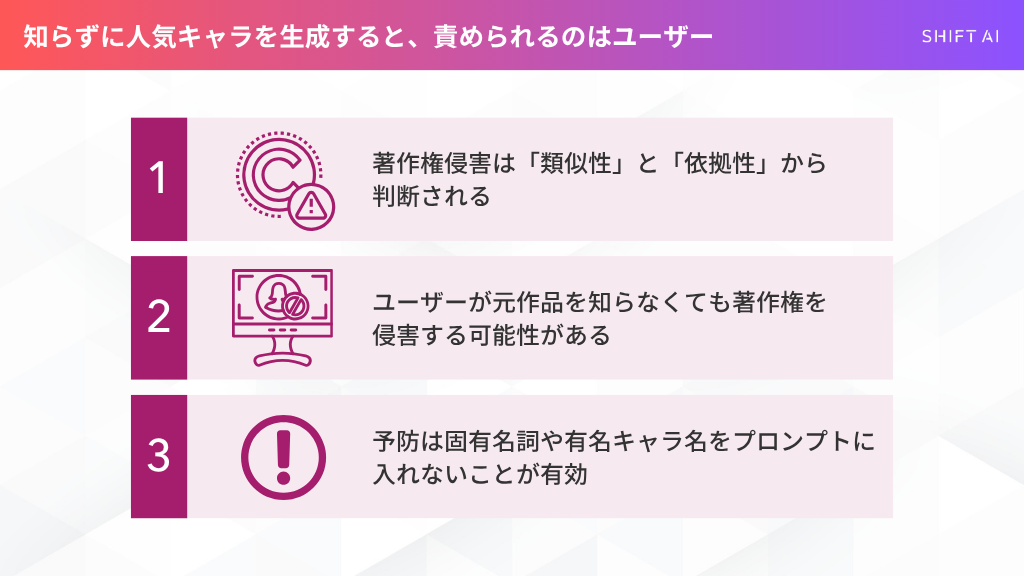

知らずに人気キャラを生成すると、責められるのはユーザー

──ユーザーがSoraで生成した動画が、既存のアニメキャラクターや映画のワンシーンに似ていた場合、どのような条件で「著作権侵害」と判断されるのでしょうか? 著作権を侵害しているかどうかの判断は、類似性と依拠性が考慮されます。法律上の「類似性」と「依拠性」の判断基準について教えてください。

松尾:著作権侵害要件における類似性については、著作物制作にあたってのアイデアや作風ではなく、具体的な表現に着目します。この観点を生成AIから見ると、生成物を基準に類似性を判断します。

依拠性については、著作権侵害を疑われる制作者が、著作権が侵害された被侵害著作物を制作前に知っていたりアクセス可能であったりしたか、というところがポイントになります。

この観点を生成AIから見ると、学習データのなかに被侵害著作物に類するものが含まれていたかどうか、がポイントになります。

──例えば、『ONE PIECE』に登場するキャラクターをまったく知らない人が、生成AIを使ってそのキャラクターを出力してしまった、という事例では著作権侵害となるのですか。

松尾:生成AI活用における著作権侵害の認定においては、ユーザーが被侵害著作権物を知っていたかどうかは問題とされません。

あくまで生成物が被侵害著作物に類似していて、なおかつ学習データに被侵害著作物が含まれていることが、認定要件となると考えられています。

──SNSでは「日本の有名IP※は簡単に生成できてしまうのに、海外の特定IPはブロックされる」という報告が散見されます。こうした状況で、日本のユーザーが意図せず著作権侵害を犯してしまう「コンプライアンスの罠」について、法的なリスクと注意点を教えてください。

※知的財産の中で、法律で規定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されているもの

松尾:先ほどご説明したように、ユーザーが生成AIでの生成時点で、問題となるキャラクターを実際に知っていたかどうかは、著作権侵害の判断では考慮されません。

著作権を侵害しないようにするには、ユーザーがキャラクター名や(著名人の人名のような)有名な固有名詞をプロンプトに含めないようにすることが有効だと思われます。

このように対処しても、完全に著作権侵害を回避できるとは100%言えませんが、ユーザーが自己防衛する姿勢が重要です。

──万が一、著作権侵害が発生した場合、その法的責任は主に誰(プロンプトを入力したユーザーか、AI開発者のOpenAIか)が負うことになるのでしょうか?

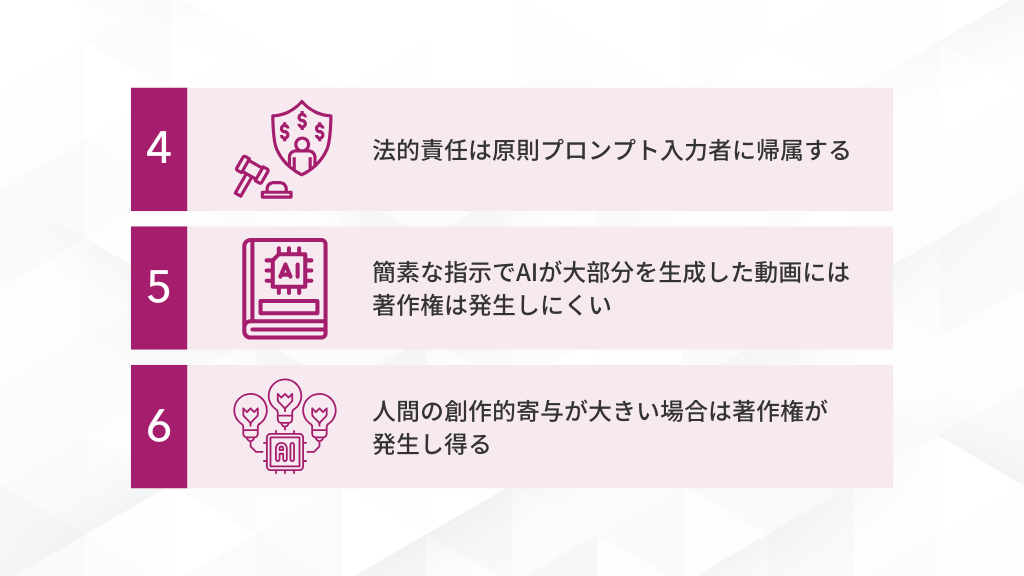

松尾:この問題については、昨年に文化庁の著作権分科会 法制度審議小委員会で議論されていますが、原則としてプロンプトを入力したユーザーが著作権侵害に対する法的責任を負うことになります。

参考:AI と著作権に関する考え方について(文化審議会著作権分科会法制度小委員会)

もっとも、生成AIが頻繁に著作権侵害となる生成物を出力したり、著作権侵害の抑止措置をまったく講じていないような場合には、そのAIを開発する事業者が著作権侵害に間接的に関わっていると評価されて、事業者も法的責任を負う可能性があります。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する──「東京を歩く女性」のような単純な指示でSoraが生成した動画に、著作権は発生するのでしょうか?

松尾:一般的には、生成AIが生成物を出力する場合、その生成物は、指示に従っている生成している部分とそうでない部分が存在します。

「東京を歩く女性」というプロンプトから動画を生成する場合、生成AI側で「東京」を「東京を象徴するロケーション」と解釈し、例えば夕方のライトアップされたレインボーブリッジを選択したとします。

この具体的な景色はプロンプトでは指示されておらず、AIが独力で出力したものとなります。そして、この景色が動画の大部分を占めていたとすると、その動画に著作権は発生しません。

このケースにおいて著作権が発生しないのは、そもそも著作権とは人間の精神活動の結果として生み出された創作物に生じる権利だからです。

生成物の大部分をAIが独自に出力している場合、大部分を人間ではなくAIが生み出しているのだから、そうした生成物には著作権は発生しない、と考えられます。

──プロンプトを複雑かつ長大にして、オリジナリティのあるキャラクターを生成AIに出力させた場合、そうしたキャラクターには著作権は発生するのでしょうか?

松尾:テキストプロンプトと生成物の関係は、脚本とそれにもとづいて制作された映画の関係を参考にするとわかりやすいと思います。

たとえば、ある映画を制作しようとする場合に、脚本を詳細にすればするほど、細部にわたって文章で表現することになりますから、台本にも脚本に応じて細部まで落とし込まれ、その台本に基づいて映像化されることになります。

生成AIにおいても、プロンプトが詳細になればなるほど、生成物もプロンプトを忠実に再現しようとします。

詳細なプロンプトを入力した場合は、生成AIがプロンプトの影響を受けずに生成する余地が無くなっていきますので、絵筆やペンのような一種の道具としての役割を果たすことになります。

この場合における生成物は、プロンプトを入力した人間の精神活動の結果として生み出されたと評価できる可能性がありますので、著作権が発生すると考えることも可能でしょう。

──今お答え頂いた、生成物にユーザーの著作権が発生するかどうかを左右する、ユーザーの生成物に対する影響力は「創作的寄与」と呼ばれています。この創作的寄与が認められる基準は、具体的に定められているのですか。

松尾:生成AIの分野で創作的寄与に関する裁判例は、日本にはまだありませんが、アメリカでは議論が進んでいます。

ただし、個々の事案ごとに判断が示されているだけで、そうした事案から創作的寄与が認められる一般的判断基準が導かれているわけではありません。

創作的寄与の有無を判断する基準については、これから個々の事例判断を積み上げて議論する必要があると思います。

──企業がマーケティング目的でSoraを利用する場合、生成した動画の権利を自社で確保するためには、どのような点に留意すべきですか?

松尾:企業がSoraを使って自社に著作権が帰属する生成物を制作するには、先ほどの創作的寄与が認められるようなプロンプトを作成し運用する必要があります。

また、著作権が侵害された時に、生成物が自社に帰属することを証明する必要もあります。そのためには、プロンプトの制作過程や生成物が出力されるまでのワークフローも管理することが求められるでしょう。

結局のところ、生成AIが出力する動画の著作権を制作企業に帰属させるには、既存の制作プロダクションが行っている制作体制に生成AIを組み込むかたちに近づくような気がします。

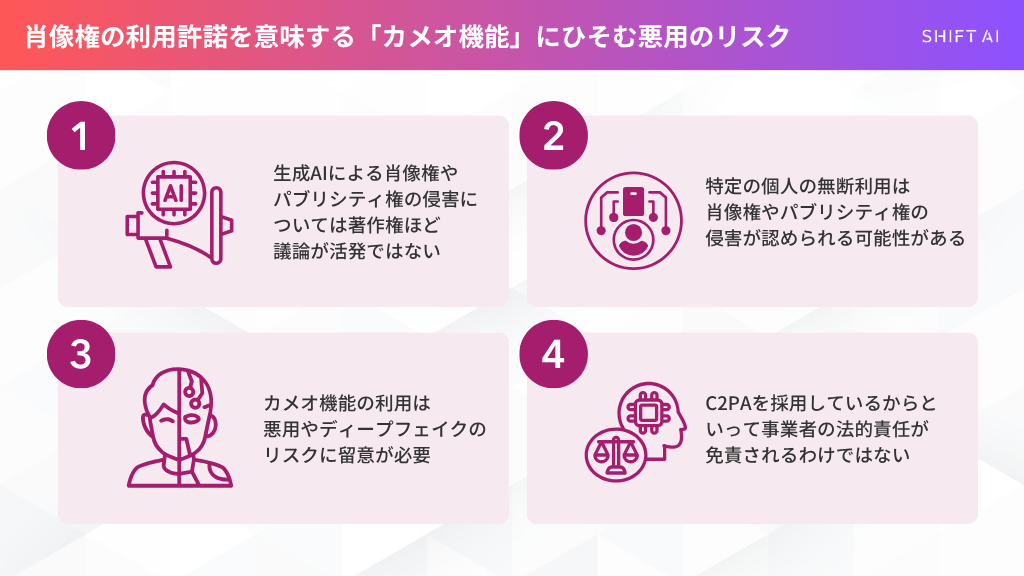

肖像権の利用許諾を意味する「カメオ機能」にひそむ悪用のリスク

──Soraで生成した人物が、特定の個人に似てしまった場合、肖像権侵害となる可能性はありますか? また、著名人に似せたキャラクターを広告に利用した場合の「パブリシティ権」侵害のリスクについても教えてください。

松尾:肖像権とは、特定の個人の顔や容姿について、他人が無断で公表したり流通させることを拒める権利です。

またパブリシティ権とは、特定の個人の顔や容姿によって、お客さんを呼び込む顧客誘引力を管理する権利を意味します。

生成AIによる肖像権やパブリシティ権の侵害については、著作権ほど議論が活発ではないのが現状です。

しかし、特定の個人の顔や容姿を含んだ動画を生成して、その個人に許諾を得ることなく、その動画を拡散したり広告として活用した場合、やはり肖像権やパブリシティ権の侵害が認められる方向で議論が進むのではないかと思います。

──Sora 2では、ユーザーが自身の肖像を登録し、動画に登場させる「カメオ機能」が導入されました。この「同意のサービス化」ともいえる機能について、悪用された場合の責任の所在など、法的な注意点は何でしょうか?

松尾: カメオ機能は、ユーザーが自身の肖像の利用範囲を設定できたり、利用可能としたものを利用不可にできるように設計されています。

しかし、このようなカメオ機能の利用は、ユーザー自身の肖像権やパブリシティ権、さらには個人を特定できる情報の全部又は一部の利用をOpenAIに対して許諾することを意味します。

そのため、ユーザーが利用範囲を設定できる設計であっても、ユーザーは自身の肖像の利用範囲を慎重に考えたほうがよいと思います。

というのも、この機能を悪用して悪質なディープフェイクが制作されるリスクがないとは言い切れないからです。

──Soraで生成されたリアルな偽動画(ディープフェイク)を用いて、特定の個人の名誉を毀損したり、詐欺行為を行ったりした場合、そうした悪用に対して現在の日本の法律でどのように対処できるのでしょうか?

松尾:ディープフェイクの問題については、内容によっては特定の個人の名誉や信用を毀損することがありますが、すべてのディープフェイクが問題になるわけではないことには注意が必要です。

問題のあるディープフェイクに対しては、民事事件としては名誉毀損による損害賠償請求、映像の使用差し止め請求、謝罪請求といった措置が想定されます。

刑事事件としては名誉毀損罪、侮辱罪、業務妨害罪などが該当し、警察に被害届を提出することも一つの方法です。もちろん、ディープフェイクによって他人の財産をだまし取った場合には、詐欺罪に問われます。

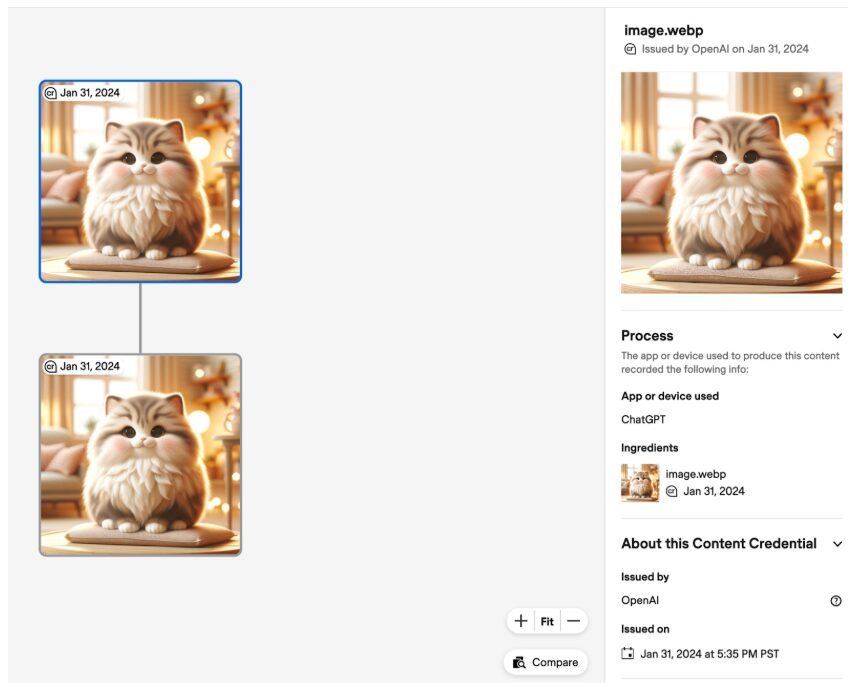

──OpenAIはAI生成物であることを示す「C2PA」という電子透かし技術を導入しています。こうした技術的な対策は、法的にどのような意味を持ち、またその限界はどこにあるとお考えですか?

松尾:C2PAとは、「誰が生成したか」のような出処や来歴を証明するためのメタデータを付与する技術標準です。この技術によって、生成物の信頼性と透明性が向上することが期待できます。

しかしながら、この技術はあくまで技術標準であって事業者団体による自主的取り組みの域を超えず、法的な効果が予定されていないことに注意すべきです。

C2PAを採用しているからといって、事業者の法的責任が直ちに免責されるわけではありません。

──最後に、クリエイターの権利を守りつつ、AIという革新的な技術の発展も促すために、法制度は今後どのような役割を担っていくべきか、先生のお考えをお聞かせください。

松尾:生成AI時代におけるクリエイターの権利・利益は、現行の著作権法によってもある程度は保護されていると思っています。しかし、そうした保護の実効性が揺らいでいるとも感じています。

保護が行き届いていない具体例としては、生成物から学習データセットに含まれているコンテンツに遡れないために、著作権侵害の原因が不透明になっていることなどがあります。

とは言え、生成AIは社会全体にポジティブなインパクトを与えているのも確かなので、過剰に規制するようなことは避けるべきとも考えています。

生成AIをめぐるルール作りには、事業者側とユーザー側の両方から、同じ問題の異なる側面をカバーして議論するという同軸両輪のアプローチが望ましいと思います。

そして、この問題に取り組むにあたっては、今まで社会全体が経験したIT化やDXのような技術革新への対応が参考になるでしょう。

生成AIリテラシーを高めてSora 2を利用しよう

以上にまとめた松尾氏のインタビューからわかるのは、Sora 2は映像制作の敷居を劇的に下げて「映像制作の民主化」を実現する一方で、ユーザーが思いがけずに著作権侵害を犯してしまうリスクのある”諸刃の剣”のアプリであることです。

しかしながら、インタビューで言及された”プロンプトに有名なキャラクター名を入力しない”や”映像の著作権が認められるような制作体制の構築”のような、実行可能な取り組みに努めれば、法的リスクを恐れることなくSora 2を使えるでしょう。

そして、Sora 2をはじめとする生成AIを安全・安心に使うスキルは、近い将来、”生成AIリテラシー”として社会人の必須教養になるのではないでしょうか。

SHIFT AI TIMESでは、生成AIリテラシーを習得するヒントとなるような記事を今後も公開していきます。

SHIFT AIでは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用して、副業で収入を得たり、キャリアアップで年収を高めたりするノウハウをお伝えする無料セミナーを開催しています。

セミナーでは、主に以下の内容を学習できます。

- AIを使った副業の始め方・収入を得るまでのロードマップ

- おすすめの副業案件と獲得方法

- AIスキルを高めて昇進・転職などに役立てる方法

- 実際に成果を出しているロールモデルの紹介

- これから使うべきおすすめのAIツール

無料セミナーは、AI初心者〜中級者の方を対象としています。

「これからAIを学習したいけど、何から始めていいのか分からない」「AIの独学に限界を感じてきた」という方にとくにおすすめです。

また、参加者限定で、「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個の資料を無料で配布しています。

完全無料で参加できるため、ご興味のある方は、ぜひセミナーに申し込んでみてください。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する