故人をAIで再現する時代?社会的インパクトと潜むリスク

「AI」と聞くと、どこか難しくて近寄りがたい印象を持つ人も少なくないでしょう。けれども、AIはすでに私たちの日常生活に深く関わっています。

今回は、その中でも「AI故人」に注目します。AI故人やデジタル遺品について研究している、関東学院大学人間共生学部コミュニケーション学科の折田明子教授に、率直な質問をぶつけてみました。

「AI故人は、本当に受け入れられているのですか?」

本稿では、折田教授が行ったAI故人に関するアンケート調査の結果や、AI故人の登場によって浮かび上がる新たな懸念について伺っていきます。

目次

「AI故人」との対話にはまだ抵抗感。調査から見えた受容とためらい

──AI故人を研究するようになった経緯を教えてください。

折田明子教授(以下、折田):もともと故人のSNSがどのように扱われるのかなど、デジタル遺品について研究していました。

そこに、2019年の「AI美空ひばり」や、アメリカで銃乱射事件の犠牲者をディープフェイクで再現した事例、さらに韓国で亡くなった娘と母親がVR空間で再会した報道などを見聞きしたことで、故人のデジタル再現が現実味を帯びてきたのだと感じたのです。

その後、ChatGPTなどの生成AIの普及により、AIと対話することが可能になったり、また故人と会話できるサービスが登場したこともあって、本格的にAI故人の研究に取り組むようになりました。

──折田先生は、2025年度人工知能学会全国大会で故人のデジタル再現について発表されました。この発表について、簡単にご説明いただけますか。

折田:今回の発表は、2025年2月に1,000名を対象に実施したアンケート調査の結果を報告したものです。

調査では、紫式部や徳川家康といった、大河ドラマになったような歴史上の人物、昭和初期のモダンガールのような一般人、さらに祖父母や曾祖父母といった身近な存在を題材に、AIによる再現をどの程度受け入れられるかを尋ねました。

例えば、歴史上の人物については、「AI生成の写真で再現されたら見たいと思いますか」と質問しました。その結果、画像や動画での再現については3割以上が肯定的であり、とくに直近5年以内に身近な人との死別を経験した人ほど、より肯定的な傾向が見られました。一方で、故人と会話できる対話型アプリを利用したいと答えた人は、画像や動画に比べて少数でした。

また、祖父母や曾祖父母を「昭和当時の年齢で再現してみたいか」と尋ねたところ、3割程度の人が「カラー写真を生成してみたい」と答えたものの、「あてはまるものがない」という回答も55%でした。一方で、2022年に実施した同様の調査では「あてはまるものはない」という回答が85%だったことから、近年ではAI再現に対する受容度は高まっているのかもしれません。

ただし同時に、故人と「話す」ことについては依然として抵抗感が強いことも、今回の調査から浮き彫りになりました。

──AI故人は今後、どのように技術的に進化していくのでしょうか。よりリアルに再現されていくのでしょうか。

折田:必ずしもリアルに進化するとは限らないと思います。

というのも、故人をあまりにリアルに再現すると、生前の姿とのわずかな違いがかえって目立ち、「不気味の谷(※1)」と呼ばれる現象が起きてしまう可能性があるからです。

(※1)不気味の谷:ロボットやCGなどが人間に似せて作られると、ある程度までは親近感を覚えるが、完全に人間らしくなる手前の段階で強い違和感や嫌悪感を抱かせる現象。

むしろ、想像力で補える余地を残したほうが、AI故人は受け入れやすいのではないでしょうか。

AI故人への“依存”は起こりそうにない、しかし“干渉”はあり得る?

──AI故人の注目すべき事例として、アメリカ・ニューヨークのホロコースト博物館に設置された「AI故人によるホロコースト証言」があります。このような“AI故人による歴史の証言”は、ほかにもあるのでしょうか。

折田:広島市が進めている、AIなどのデジタル技術を用いた被爆体験の継承や、静岡県浜松市が公開した浜松空襲を伝える「語り部システム」が挙げられます。

戦争体験の伝承に限らず、今後はAIを活用した新しい歴史継承の事例が登場してくる可能性があると考えられます。ただし、歴史の継承にデジタル技術を駆使することは、過去の資料を加工することでもあるため、慎重に進める必要があるでしょう。

──AI故人とのつながりに強くとらわれ、現実から目を背けてしまうような「AI故人依存」のリスクはないのでしょうか。

折田:たしかに、最近はChatGPTとの会話に依存してしまう話がありますね。ただ、AI故人の場合は同じような依存が生じにくいと考えています。

現在の技術では、完全に故人を再現できるわけではないですし、どうしても生前の故人との違いが出てしまうでしょう。そうした会話の中で違和感を覚えることもでてくるのではないでしょうか。

また、仮に生前の会話を完全に再現できたとしても、実際の体験や記憶の中で美化されたイメージとの差が生じて、やはり何らかの不自然さを感じることがあるのでは。

相手がAIだとわかっていて依存するのと、故人だと思って話すのでは違うのではないかと思います。

──ある企業経営者の発言をAI故人に学習させ、死後も企業の意思決定に参加させる、そんな事例が将来的に起こる可能性も考えられます。こうした「AI故人の現実への干渉」については、どのようにお考えでしょうか。

折田:権力を持つ人物の発言をもとに作られたパーソナライズ版のAI故人は、生きている人の意思決定に影響を及ぼしたり、あるいは逆に“権威付け”に利用される可能性があります。

たとえば、「AI故人の社長がそう言っているのだから、従おう」といった状況です。

その場合、AI故人は言わば“ご神体”のように崇められる存在になりますが、それがさらに問題を起こす恐れがあります。

AIアシスタントも遺品になる時代、どう備えるべきか

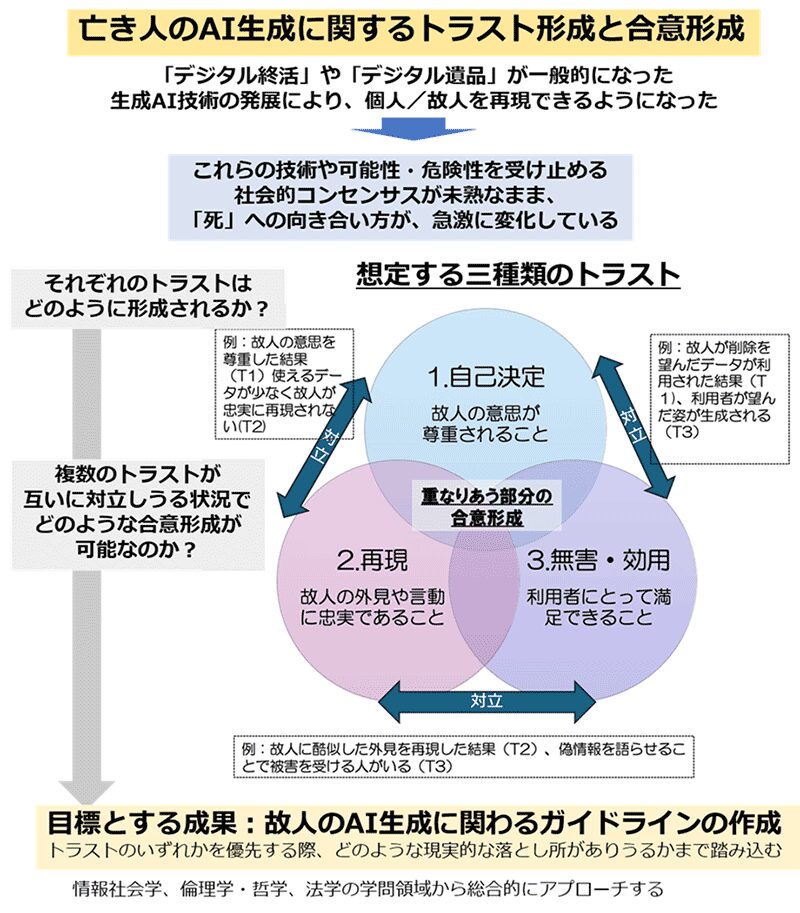

──折田先生は、AI故人やデジタル遺品に関わる意思決定を研究するプロジェクト『亡き人のAI生成に関するトラスト形成と合意形成』に取り組まれています。概要を教えていただけますか。

折田:このプロジェクトは、故人のデジタル再現に伴う課題を整理し、社会的なコンセンサスを探ることを目的として始まりました。私のほかに、哲学者と法学者の研究者が参加しています。

今のところ、AI故人サービスをめぐっては「故人の意思を尊重すること」「故人の外見や言動に忠実であること」「利用者にとって満足できること」という3つのことがらがしばしば対立しあうことを前提に、これらの実態に関する調査や理論的分析を進めています。

最終的には、事業者向けのガイドラインを作成することを目指しています。

図:故人のAI生成に関するトラスト形成と合意形成(出典:折田明子「亡き人のAI生成に関するトラスト形成と合意形成」)

──将来的には、“故人が生前に利用していたAIアシスタント”もデジタル遺品に含まれると予測されます。もしAIアシスタントを遺品として継承した場合、AIが故人の秘密を漏らしてしまうなど、プライバシー侵害が起こる可能性もあります。こうしたAI遺品の継承について、どのようにお考えでしょうか。

折田:この問題は「故人のSNSに残されたDM(ダイレクトメッセージ)を読めるのか」という事例に通じるものですね。

特定の相手にのみ開示していたことが、死後は他の人も見ることができてしまうように、AIが故人の意思に関わらず他の人にも何かを漏らしてしまうといったことですよね。

死後のデータやDMについては、故人が生前にデータの削除や開示範囲を決めておけるサービスがあり、設定してあればある程度のプライバシーは守られます。同様に、AIアシスタントについても、死後を想定した設定ができるようにするのも一つの方法かもしれません。

さらに、故人が使っていたAIエージェントまで話を広げると、より厄介な問題が生じます。

たとえば、生前に「自分の死後、特定の仕事を実行するように」とAIエージェントへ指示を残していた場合、故人の権利をAIエージェントが引き継ぐための法的な枠組みが必要になるという指摘もあります。

いずれにしても、近い将来には「自分が亡くなった後、AIアシスタントやAIエージェントをどう扱うか」をあらかじめ考えておくのが当たり前になるかもしれません。

執筆:吉本幸記

編集:中田順子