AIで感染症の拡散を予測できた!?コロナ対策に挑んだ研究者が語る「AI×シミュレーション」の現在と未来

「AI」と聞くと、どこか難しくてとっつきにくい――そう感じる人も少なくないでしょう。けれども実際には、AIはすでに私たちの日常のさまざまな場面で活用されています。

今回は「AI × シミュレーション」に焦点を当てます。自然現象から社会活動まで幅広く研究を行う、日本国際学園大学の倉橋節也教授にお話を伺いました。最初に投げかけたのは、こんな率直な質問です。

「AIを使えば、感染症をシミュレーションできるんですか?」

まだ記憶に新しい新型コロナウイルスの感染予測。その背景では、AIを用いたシミュレーション技術が活用されていました。そして生成AI時代に入った2025年現在、AIシミュレーションの応用範囲は、人間の意思決定にも及んでいます。

本稿では、AIシミュレーションの過去・現在・未来について、倉橋教授にお話を伺います。

目次

限られたデータから導いた新型コロナ予測

──社会シミュレーションを研究するようになった経緯を教えてください。

倉橋 節也教授(以下、倉橋):社会人として大学院に在籍していた頃、ジョシュア・エプスタインらが著した 『Growing Artificial Societies』(邦題『人工社会―複雑系とマルチエージェント・シミュレーション―』、2025年時点で絶版)に出会ったのがきっかけでした。カラー刷りで多様な現象のシミュレーションが掲載されており、その内容に強い衝撃を受けたのです。

その後、大学院で研究課題を選ぶ時期に、東芝クレーマー事件(※1)が起きました。インターネット普及初期に発生した、いわゆる炎上騒ぎです。

この出来事をシミュレーションの題材にできるのではないかと考え、口コミ拡散のシミュレーション研究に取り組みました。これが、私が社会シミュレーションに本格的に足を踏み入れるきっかけとなりました。

(※1)東芝クレーマー事件:1999年、東芝の顧客クレーム処理を発端に起こったインターネット黎明期の炎上事件。この事件をきっかけに「クレーマー」という言葉が広まった。

──社会シミュレーションにおいてAIを活用するようになって、どのような変化が起こりましたか。

倉橋:社会シミュレーション自体は20世紀から研究されていました。しかし当時は計算能力が限られており、シミュレーションと現実の間には大きな乖離がありました。

ところが第三次AIブームで注目された機械学習の技法を取り入れることで、シミュレーション結果と現実の複雑な社会現象が、ほぼ一致するようになったのです。

──倉橋先生は新型コロナウイルス感染シミュレーションを行い、日本の感染予防対策にも関わりました。この点について、簡単にご説明いただけますか。

倉橋:新型コロナウイルスの感染シミュレーションは、2019年11月末に始まり、2020年3月頃には中国で実際の感染データを用いた解析が行われていました。

ところが当時の日本ではデータが不足しており、現実からかけ離れたシミュレーションしかできなかったのです。

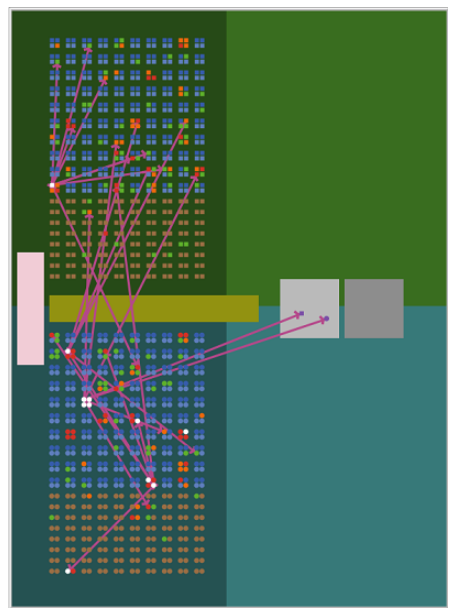

そこで私たちは、中国から公開された感染データを活用し、AIによるシミュレーションを実施しました。演繹モデル(※2)を用いていたため、限られたデータでも精度の高い結果を得ることができました。この成果はマスコミでも大きく取り上げられました。

図:新型コロナウイルス感染シミュレーションの模式図(出典:筑波大学「部分的な感染予防策では効果が低い?」2020年5月8日公開)

(※2)この文脈における演繹モデルとは、いくつかの原理(≒ルール)に基づいて結果を導き出す計算処理を指す。対義語は帰納モデルで、多数の事例(≒データ)から傾向を抽出し、おおよその結果を導く計算処理である。帰納モデルは十分な事例が揃わないと精度を高めにくい一方、演繹モデルは(原理が適用可能な範囲において)少ない事例からでも正確な結果を得ることができる。

(※2)この文脈における演繹モデルとは、いくつかの原理(≒ルール)に基づいて結果を導き出す計算処理を指す。対義語は帰納モデルで、多数の事例(≒データ)から傾向を抽出し、おおよその結果を導く計算処理である。帰納モデルは十分な事例が揃わないと精度を高めにくい一方、演繹モデルは(原理が適用可能な範囲において)少ない事例からでも正確な結果を得ることができる。私たちのモデルが精度の高い結果を出せたのは、新型コロナ以前からエボラ出血熱など、さまざまな感染症に対応できる形で作っていたからです。パラメータを少し変えるだけで、新型コロナのシミュレーションにも応用できました。

AIシミュレーションが街を変える! 健康な暮らしへの挑戦

──新型コロナウイルス感染シミュレーションは、倉橋先生が最初に取り組まれた口コミ研究と、「何かが拡散する」という点で共通しているように思われます。この二つのシミュレーションには、実際に似ている部分があるのでしょうか。

倉橋:口コミ拡散のシミュレーション研究を通じて、口コミ現象と感染症の流行には共通点があることに気づき、そこから感染症モデルの研究へと進みました。感染症モデルは、企業内で知識がどのように伝播していくかといった経営シミュレーションにも応用できます。

さらにAIを活用したシミュレーションは、感染症にとどまらず、森林や海洋といった生態系の研究にも役立ちます。私は脳細胞の発達に関する研究にも参加しましたが、このように生物学の分野でもAIシミュレーションは大きな可能性を持っています。

──倉橋先生は「経営課題にAIを! ビジネス・インフォマティクス研究会」に参加し、企業経営に関わるAIシミュレーションにも取り組まれています。この研究会で発表された中で、特に興味深い研究事例を教えていただけますか。

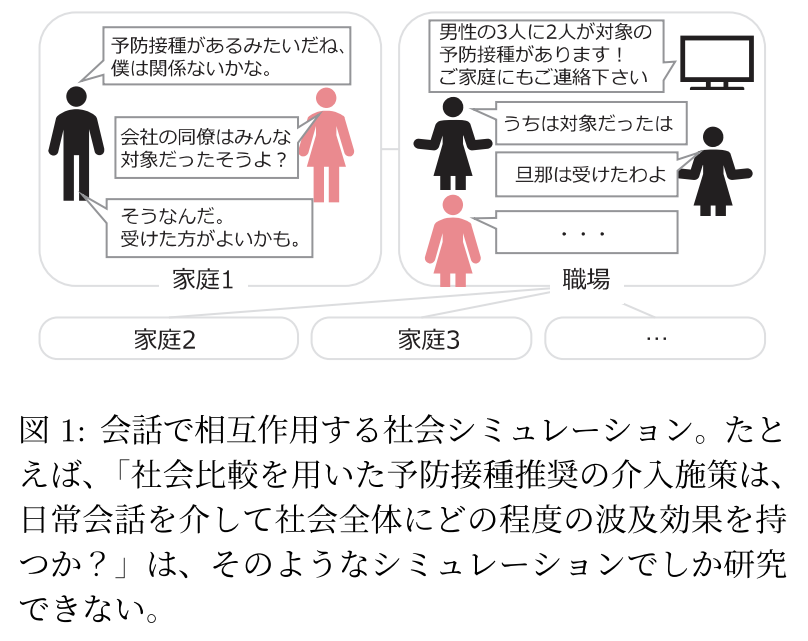

倉橋:富士通と九州大学、東京科学大学の共同研究チームが発表した「言語で柔軟に操作可能なWhat-if社会シミュレータ」が非常に興味深いです。この研究では、大規模言語モデル(LLM)を実装した複数のAIエージェントにペルソナ(人格的特徴)を与え、そのエージェント同士が参加する多様な社会シミュレーションを行います。

さらに、ペルソナ設定にはプロスペクト理論(※3)が活用されており、これによりギャンブルゲームにおけるリスク回避行動の再現が可能になっています。

図:AIシミュレーションの概念図(出典:J-STAGE掲載論文「言語で柔軟に操作可能なWhat-if社会シミュレータ」、2025年)

(※3)プロスペクト理論:行動経済学の代表的な理論のひとつで、人間の意思決定におけるリスク評価を説明するもの。この理論によると、人は同じ価値を得る場合よりも、それを失う場合のほうを強く意識し、損失を避けようとする傾向(損失回避性)を持つとされる。

──直近や現在進行中の、AIシミュレーションを活用した産学協働プロジェクトにはどのようなものがありますか。

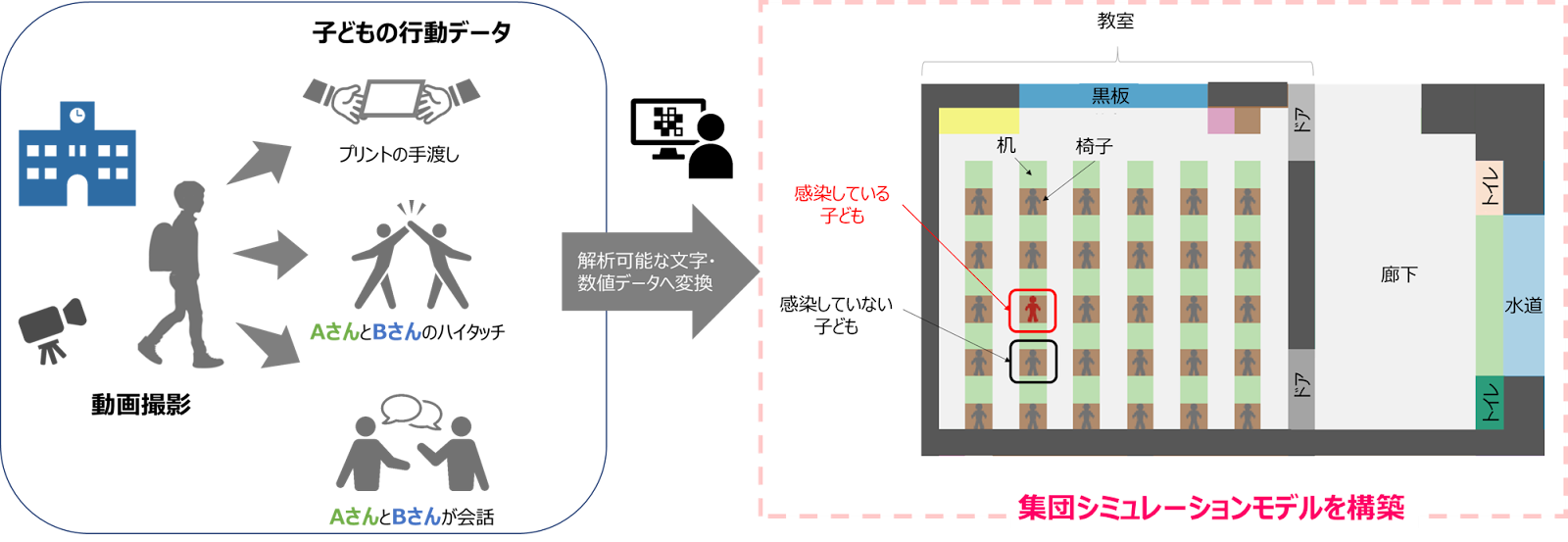

倉橋:2024年にはライオン株式会社と協働し、小学校における感染症の拡がり方をテーマにシミュレーション研究を行いました。現在は「スマートウエルネスシティ構想」に参画し、健康増進を目指した街づくりに取り組んでいます。

健康を増進するには、適度に歩ける街が望ましいのですが、その実現には住民の意識や地理的条件などを考慮する必要があります。AIシミュレーションを活用した社会実験を行うことで、こうした条件を踏まえた健康的な街づくりの施策を提案できるのです。

図:小学生を対象とした感染症シミュレーション模式図(出典:ライオン株式会社「研究員による次なる挑戦 小学校における感染リスクを可視化する」2024年3月29日公開)

スマートウェルネスシティのAIシミュレーションは、地域住民とともに健康的な街づくりを進めるためのツールにもなります。住民の意思をシミュレーションに反映させれば、その結果をすぐに確認でき、結果にもとづいて議論を深めることができます。こうした仕組みによって、ボトムアップ型の街づくりが可能になるのです。

多数のAIが相互作用する「群知能」こそ、日本のAI研究の可能性?

──ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及していますが、この技術を活用したAIシミュレーションにはどのようなものがありますか。

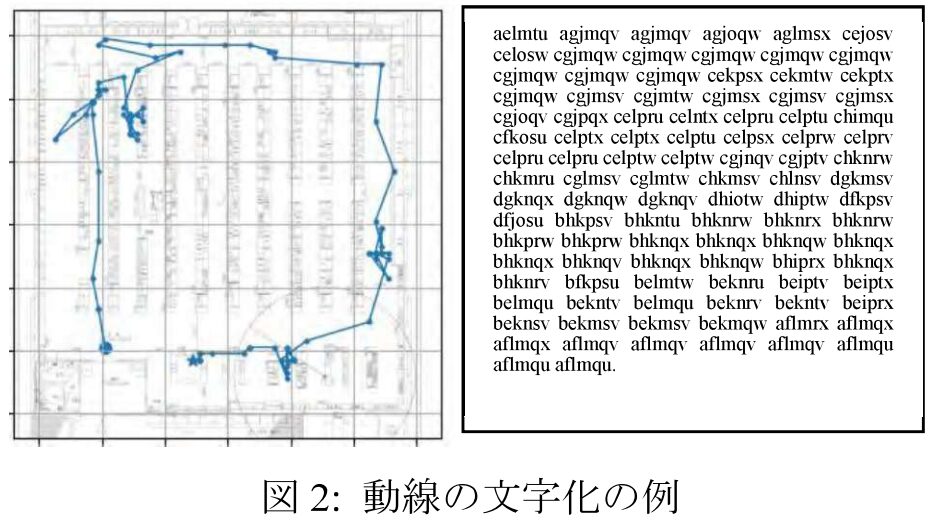

倉橋:先ほど触れた、ペルソナを設定する生成AIシミュレーションに加えて、「エージェント間の相互作用を考慮した人流生成AIによる小売店舗内顧客動線シミュレーション」という研究があります。

この研究では、小売店舗内での買い物客の動きをシミュレーションで再現し、その結果を文字列に変換してLLMが処理できる形式にしています。これにより、たとえば「陳列を変えたら動線はどう変化するか」といったシナリオを、プロンプト入力だけで実行できるようになります。

図:AIエージェントの動線の文字化に関する模式図(出典:論文「エージェント間の相互作用を考慮した人流生成AIによる小売店舗内顧客動線シミュレーション」J-STAGE掲載、2025年公開)

──今後、AIシミュレーションはどのような方向に進化していくとお考えですか。

倉橋:今後は、LLMを実装した多数のAIエージェントが集まったときの動きを再現する「群知能」のシミュレーションへと進化していくと考えています。

数万から数十万規模のAIエージェント同士の相互作用を再現できれば、都市や社会のシミュレーションをより正確に行えるでしょう。

──群知能の開発は、単一の巨大な知能を開発するよりも、エネルギーや費用の面で効率的なのでしょうか。

倉橋:その通りです。そして私は、この群知能の研究開発こそが日本の人工知能研究の進むべき方向だと考えています。

アメリカに比べて資金やエネルギー面で制約のある日本が世界と競うには、この方向性が得策なのではないでしょうか。

編集:中田順子