深津式プロンプトとは?テンプレートや7つの実例、応用ポイントを解説

「ChatGPTを使ってみたけれど、期待した答えが返ってこない……」「うまく使いこなせず、結局は手作業で進めている」という方におすすめなのが深津式プロンプトです。

SNSなどで「思い通りの回答が得られる」「業務で即使える」と話題になるなど、生成AIの精度を一気に引き上げる手法として注目を集めています。

この記事では、深津式プロンプトの基礎から、テンプレート・具体的な7つの使用実例・応用のポイントまで丁寧に解説します。

さらに、話題の書籍『ChatGPTを使い尽くす!深津式プロンプト読本』の内容も参照しながら、今日から使えるノウハウも紹介しています。

読了後には、ChatGPTから満足のいく出力が得られずモヤモヤしていた方も、“AIを使いこなす側”へと一歩踏み出せるでしょう。

監修者

SHIFT AI代表 木内翔大

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

目次

【ChatGPTを最大限に活用】深津式プロンプトとは

深津式プロンプトとは、note株式会社CXOの深津貴之氏が考案した、ChatGPTをはじめとするAIへの指示文(プロンプト)を効果的に設計するためのフレームワークです。

AIに曖昧な指示を出すと回答が散漫になりがちですが、明確な役割や詳細な条件を与える深津式プロンプトを使えば、より的確で質の高いアウトプットが得られます。

ここでは、深津式プロンプトの基本について以下3つの観点から解説します。

- 特徴は?

- 深津式プロンプトと深津式プロンプト2の違いは?

- 書籍も発売!

プロンプト構造を標準化し明確化すれば、AIの回答精度と効率を大幅に向上できるでしょう。

特徴は?

深津式プロンプトの大きな特徴として、以下の3つの点が挙げられます。

- 明確な役割を与える

- プロセスを構造化する

- 出力をコントロールする

深津式プロンプトでは、プロンプト冒頭でAIに対して「あなたは○○です」と役割を与えます。より的確なアウトプットをさせるために回答の視点を伝えるのです。

さらに「#命令書」「#制約条件」「#入力文」などの項目を設け、指示と入力の流れを明示します。命令を箇条書きにすると、AIが指示を誤解しにくくなり、期待した出力に近づくためです。

そして文字数や形式など制約条件を加えて出力のスタイルをコントロールします。「200文字以内」「箇条書きで」など条件を設ければ、狙い通りの出力形式に調整可能です。

上記3点の特徴をまとめると「期待したアウトプットが得られるように、プロンプトを構造化し、AIを誘導していく」といえるでしょう。

深津式プロンプトと深津式プロンプト2の違いは?

深津式プロンプトには、純粋な「深津式プロンプト」と「深津式プロンプト2」があります。

深津式プロンプト2は、深津式プロンプトをベースにしつつ改良された上位互換設計の発展形です。

最大の特徴は、タスク実行時に情報が不足していると判断した場合に、AIがユーザーに逆質問する点です。

プロンプトに「最高の結果を出すために、追加情報が必要な場合は逆質問してください」といった一文を加え、AIとの双方向的な対話を可能にしています。

初代が“曖昧さの排除”を重視しているのに対し、深津式プロンプト2ではAIに補完判断力を与えるため、より柔軟かつ精度の高い出力が期待できます。

書籍も発売!

2024年8月には、深津氏による解説書『ChatGPTを使い尽くす!深津式プロンプト読本』も発売されました。

生成AI活用の第一人者が教える実践的なノウハウが詰まっており、実務でそのまま使えるプロンプトや、ビジネスの現場に即したユースケースが豊富に紹介されています。

日報の作成・メール対応・社内報告書などの定型業務を、どのように効率化できるかが具体的に示されているほか、問題解決・データ分析・プロジェクト管理などの実務課題に対して、すぐに試せるテンプレートが満載です。

さらに以下内容についても丁寧に解説されており、初心者から中級者まで幅広い層が実践的に活用できる内容となっています。

- 役割設定・制約条件・出力形式・思考プロセスを組み合わせたプロンプト構造化の設計原則

- 構造化したプロンプトの応用方法

- 業務に特化したGPTsを構築する具体的な方法

ChatGPTをうまく使いこなせずに悩んでいる方は、ぜひ手に取ってみてください。

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう深津式プロンプトの基本テンプレート

深津式プロンプトは、AIから精度の高い出力を得るために設計された構造化テンプレートです。

以下の5つを順序立てて与え、意図に沿った的確な応答を引き出します。

- 役割(ロール)

- コンテキスト(文脈)

- 制約条件

- 出力フォーマット

- 思考プロセス

テンプレートの基本形は以下の通りです。

#命令書:

あなたは◯◯の専門家です。以下の情報をもとに、最適なアウトプットを生成してください。

#コンテキスト:

このリクエストは、△△という背景や目的のもとに行っている。現在、□□という状況や課題があり、解決したいと考えている。

#制約条件:

・想定する対象(読者/ユーザー)は××

・口調、語調、形式(例:敬語/カジュアル/箇条書きなど)

・文字数やボリュームの指定

・取り上げてはいけない要素(あれば)

#出力フォーマット:

・タイトル

・要点の説明

・主なメリットとリスク

・実行時の注意点(など、出力目的に応じて調整)

#出力プロセス:

まず、▼▼について整理・分析したうえで、全体像を構築してください。

次に、●●の観点から最適な案を導き出してください。この型は要約や執筆、資料作成など幅広い業務に応用できます。タスクに応じて制約条件や出力形式を調整すれば、誰でも安定した精度でAIを使いこなせるでしょう。

以下の記事では、より一層基本的な生成AIのプロンプトについて解説しています。「プロンプトの基礎から学びたい!」という方はぜひあわせてご覧ください。

深津式プロンプトのテンプレートを使った7つの実例

AIを効果的に活用するには、使う場面に合わせた適切な設計が重要です。

深津式プロンプトは、業務上のさまざまな課題に対応できる柔軟性を備えており、使い方を少し工夫するだけで精度の高い出力が得られます。

ここでは、以下の代表的な7つの活用例を紹介します。

各ケースごとに、プロンプトの手順や設計ポイント、注意点を交えて具体的に解説しています。

業務の効率化や成果物の品質向上を目指したい方は、ご自身の仕事に置き換えて活用してみてください。

以下の記事では、生成AIの基本的な使い方からコツ、10の活用事例まで広く紹介しています。「生成AIの活用の幅を広げたい!」という方はぜひあわせてご覧ください。

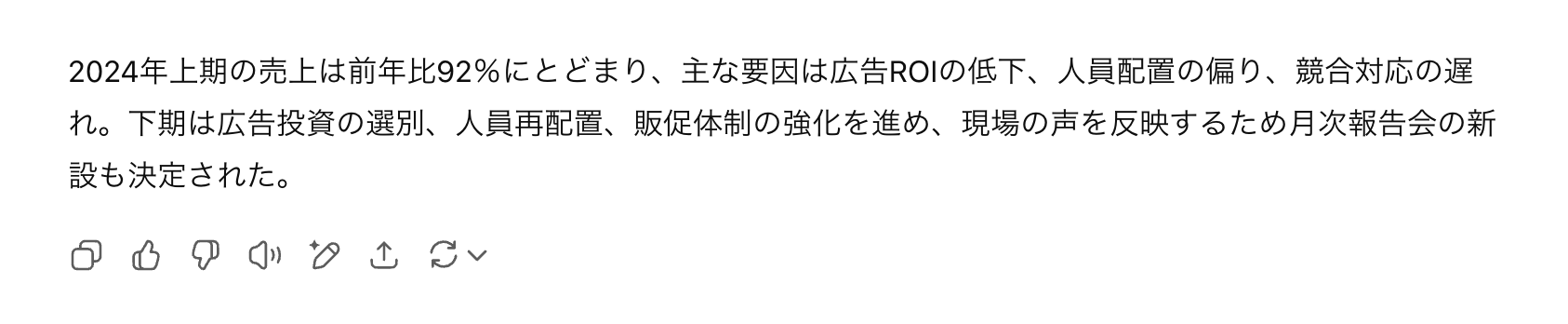

文章の要約

深津式プロンプトを使えば、「どの視点で、どの程度の長さで要約してほしいか」を明確に伝えられるため、意図した要約が得られやすくなります。

たとえば、以下のように指示してみてください。

#命令書:

あなたは事務職のビジネスアシスタントです。上司やチームメンバーが内容をすぐに把握できるよう、以下の文章を要約してください。

#コンテキスト:

この要約は、経営戦略会議の内容を上司に短く伝えるためのものです。状況の変化・原因・今後の対応方針を1分以内に把握できるよう、簡潔かつ要点を押さえた報告調とし、意思決定の土台になるような情報の優先順位にも配慮してください。

#制約条件:

・200字程度

・口調は丁寧すぎず、簡潔でフラットな文体

・数字や具体的な動作を優先的に含める

・文末は「です・ます」調ではなく体言止めや常体も可

・箇条書きは不可

#出力フォーマット:

・1文要約(箇条書き不可)

#出力プロセス:

① 重要な事実・決定事項・背景を抜き出す

② 不要な修飾を削ぎ落とし、簡潔に再構成

③ 上司がすぐ判断できるよう文意を明確にする

#入力文:

2024年7月24日に開催された定例の経営戦略会議では、上期の業績報告とあわせて、下期に向けた重点施策の方向性について関係部門を交えて幅広く議論が行われた。

会議冒頭では、2024年上期の売上実績が前年比92%にとどまったと報告され、とくに主要市場である首都圏エリアにおける売上の落ち込みが目立った点が共有された。

売上未達の要因としては、主に以下の3点が指摘された。

1つ目は、広告投資のROI(投資収益率)が想定を大きく下回り、顧客獲得効率が悪化していた点。

2つ目は、現場レベルでの人員配置に偏りが生じ、一部の繁忙店舗において業務負荷が高騰していた点。

3つ目は、競合他社が展開したキャンペーン施策に対する社内の反応が後手に回り、機会損失が発生していた点。

こうした現状を踏まえ、下期に向けては、以下の3点を重点施策として実行に移す方針が確認された。

・広告費の投資先をROIが高いチャネルに絞り、効率的な予算配分を実施する。

・業務負荷の平準化を図るべく、繁忙店舗への人員再配置を進める。

・他社施策のトレンドをいち早く収集・分析し、自社の販促計画に即座に反映できる体制を整備する。

また、店舗現場からの意見やニーズをより継続的に吸い上げられるよう、営業部門主導での「月次営業ヒアリング報告会」の新設も決定された。出力結果は以下の通りです。

指示通りに簡潔かつ的確に要点がまとめられています。報告業務や議事録の整理に役立つ、実践的な活用法のひとつといえるでしょう。

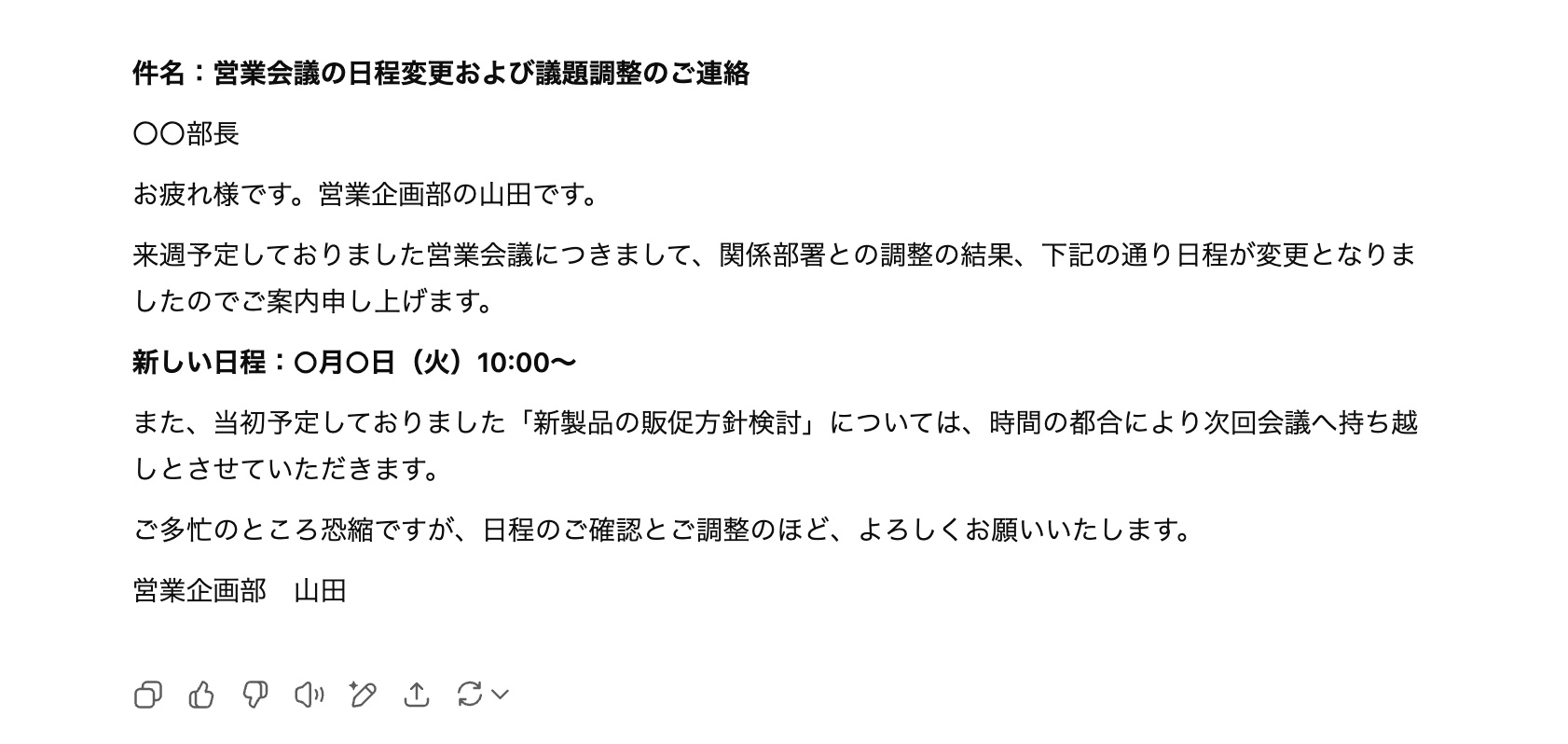

メールの作成

深津式プロンプトを活用すれば、メールの目的や伝えるべき内容・文調・宛先などを伝えるだけで、AIが自然で丁寧な文面に整えてくれます。

以下はプロンプトの一例です。

#命令書:

あなたはビジネス文書に精通した事務職のビジネスアシスタントです。以下の条件と背景情報をもとに、社内用のメール文を作成してください。

#コンテキスト:

来週予定されていた営業会議の日程が、関係部署との調整により変更となった。

予定されていた議題の一部(新製品の販促方針検討)が時間の都合で次回に持ち越される。

関係者に対して、日程変更と議題の変更を丁寧に周知したい。

#制約条件:

・件名を含める

・宛名と署名を含める

・敬語を適切に使用

・長すぎず、端的にわかりやすくまとめる

・箇条書きは使わず、自然な文章構成にする

#出力フォーマット:

・件名

・本文(宛名→本文→署名)

#思考プロセス:

① 日程変更の事実を明確に伝える

② 持ち越しとなった議題と理由を説明

③ 相手に調整を依頼しつつ、配慮を示す出力結果は以下の通りです。

複雑な要件も丁寧なメールに変換でき、業務のスピードと正確さを両立できるでしょう。

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

30秒で簡単受取!

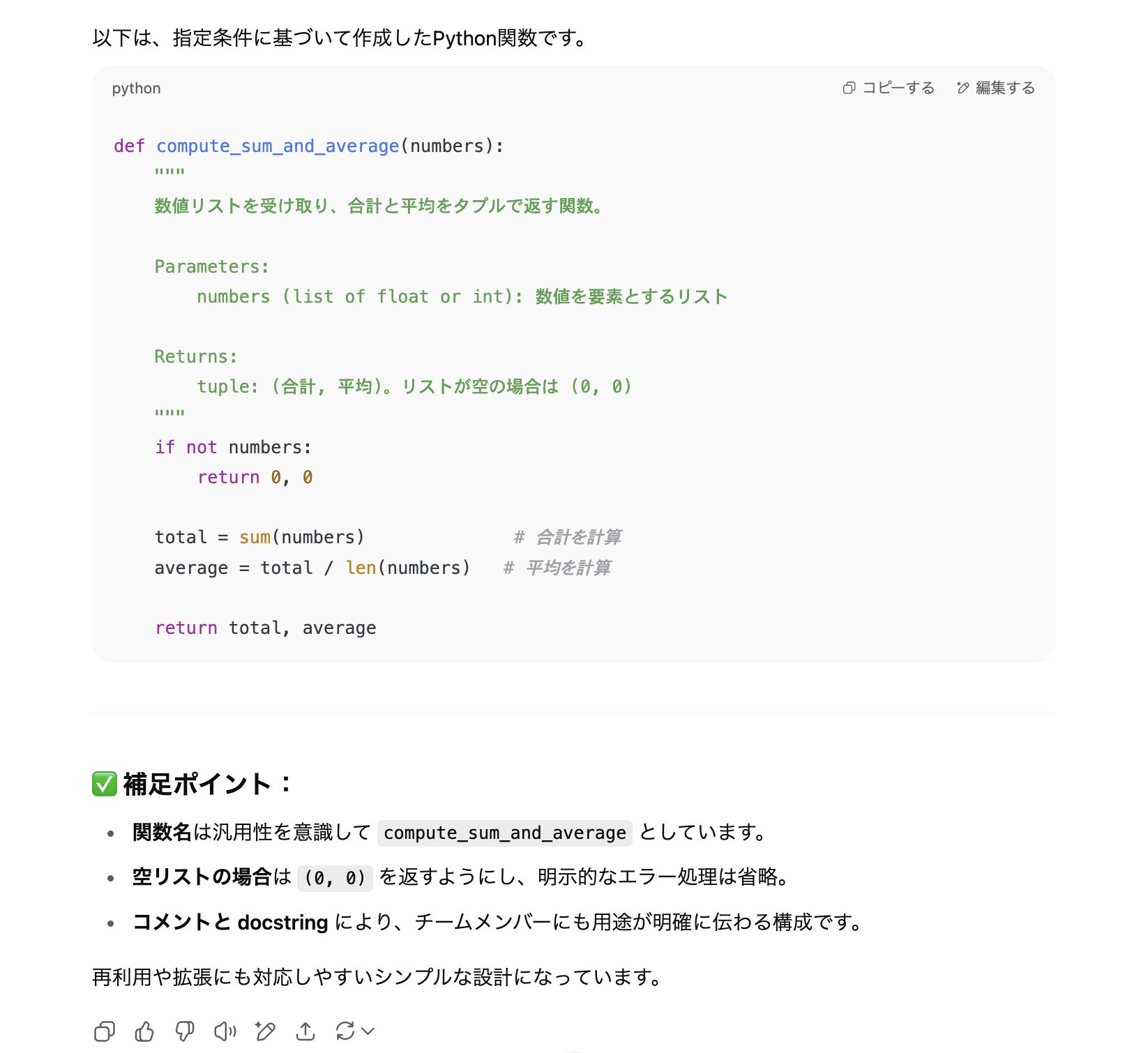

無料で今すぐもらうプログラミング

プログラミングに不慣れな方でも、深津式プロンプトを活用すれば、動作するコードを安定して得られます。

構造化された指示で曖昧な回答や文法ミスを減らし、再現性の高いコード生成が可能です。

たとえば、次のように指示してみてください。

#命令書:

あなたはPythonに精通したソフトウェアエンジニアです。以下の条件と背景を踏まえ、読みやすく再利用可能な関数を作成してください。

#コンテキスト:

業務で扱う数値リストに対して、合計と平均を同時に取得する関数が必要。

今後さまざまなデータ処理タスクに活用するため、コメント付きで簡潔に記述し、チームメンバーにも理解しやすい形にしたい。

#制約条件:

・Python 3系の文法を使用

・コードは1ファイルに収める

・可読性を重視し、簡潔なコメントを付ける

・例外処理は不要

・数値リストが空の場合の対処を含める

#出力フォーマット:

・関数本体(関数名・引数・戻り値)

・関数冒頭にdocstringを記載

#思考プロセス:

① 処理対象となる数値リストの仕様を想定

② 合計と平均の算出ロジックを明確に設計

③ 空リスト時の例外的動作を加味して関数を完成出力結果は以下の通りです。

目的やコンテキストを与えると、再利用性・可読性の高いコードが安定して得られます。業務の自動化やデータ処理など、作業の効率化にもつながる実用的な使い方です。

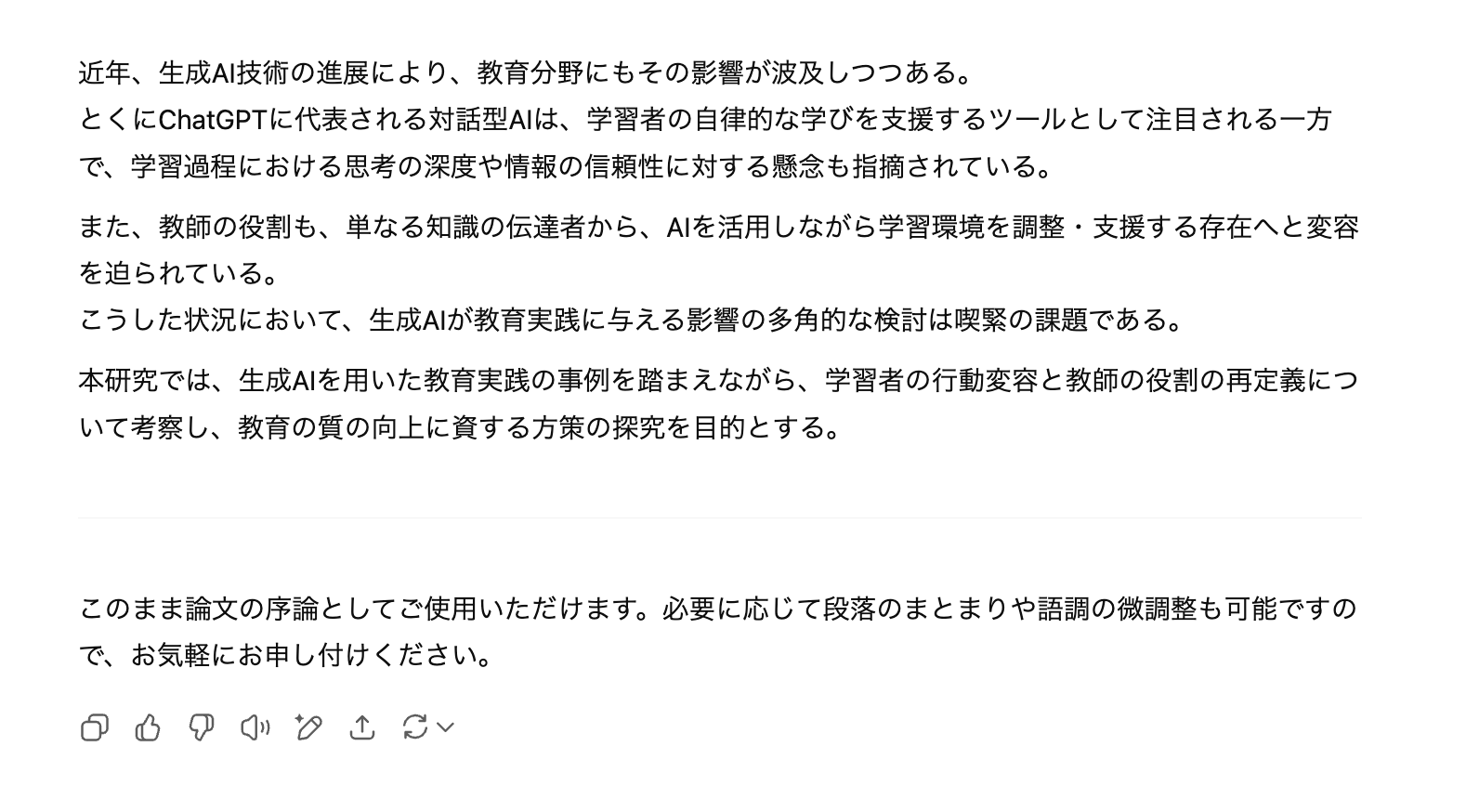

論文作成

論文の執筆では、専門的な言い回しや論理的な構成が求められます。

深津式プロンプトを使えば、専門分野特有の語調や構成などの希望をあらかじめ指定できるため、学術的な文体に沿った下書きをすぐに作成できます。

以下はプロンプトの一例です。

#命令書:

あなたは教育社会学を専門とする大学教員です。以下の情報をもとに、学術論文の序論(イントロダクション)を書いてください。

#コンテキスト:

生成AIの普及が教育現場にも及びつつあり、学習者の行動や教師の役割に変化が見られている。

本論文では、その影響を分析し、教育における生成AIの有効性と課題を明らかにしたい。

まずは、序論として問題意識と研究の背景を明確に示し、読者を研究のテーマへ導きたい。

#制約条件:

・300字程度

・文体は常体(である調)

・専門性と客観性を意識した論調

・カジュアルな語彙や口語表現は避ける

#出力フォーマット:

・1段落の序論文(引用不要)

・段落内に問題提起・背景・目的を含める

#思考プロセス:

① 教育現場におけるAIの浸透状況と社会的背景を簡潔に整理

② 学習行動や教師の役割に生じている変化を想定

③ 本研究が何を明らかにしようとしているかを明示出力結果は以下の通りです。

問題提起や背景の整理、論点展開の設計・論理構造の構築をAIに委ねると、論点整理や執筆の初動が格段にスムーズになるでしょう。

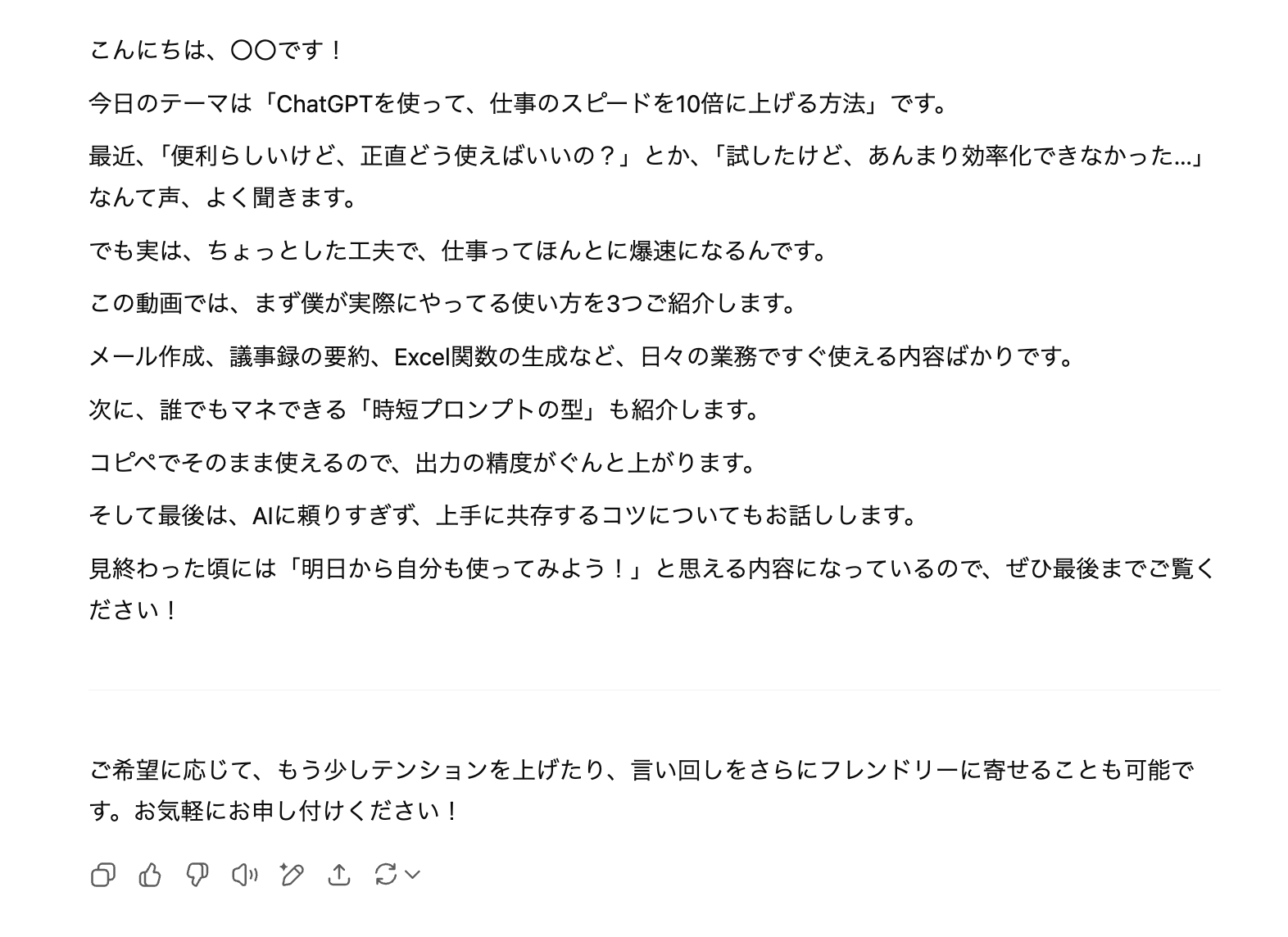

YouTubeの台本作成

YouTubeの動画台本では、視聴者の興味を引きながら、伝えたい情報をテンポよく構成する工夫が不可欠です。

深津式プロンプトを使えば、トーンや構成・長さを明示的に伝えられるため、自然で視聴者に届く台本を効率よく生成できます。

以下はプロンプトの一例です。

#命令書:

あなたは登録者10万人のYouTubeチャンネルを運営する動画クリエイターです。以下の情報をもとに、視聴者に親しみやすくわかりやすい導入台本を作成してください。

#コンテキスト:

視聴者は20〜40代のビジネスパーソンで、ChatGPTには興味はあるが、業務への活用方法がわからず戸惑っている。

動画では、視聴者に「ChatGPTってこんなに使えるんだ」と思ってもらい、最後までの視聴を目的としている。

#制約条件:

・1分半相当(400字程度)

・語り口は親しみやすく、テンポよく

・難しい専門用語は避け、具体例を交えて説明

・構成は「共感→課題提示→価値の予告」の順とする

#出力フォーマット:

・セリフ形式の導入台本(地の文なし)

・一文を短く、自然な話し言葉でまとめる

#思考プロセス:

① 視聴者の「あるある」感を引き出す

② ChatGPTに対する不安や疑問を代弁する

③ 本編で解決できるという期待感を作る出力結果は以下の通りです。

構成やトーンが一貫した自然な動画台本を時短でつくれる点は、クリエイターにとって大きなメリットでしょう。

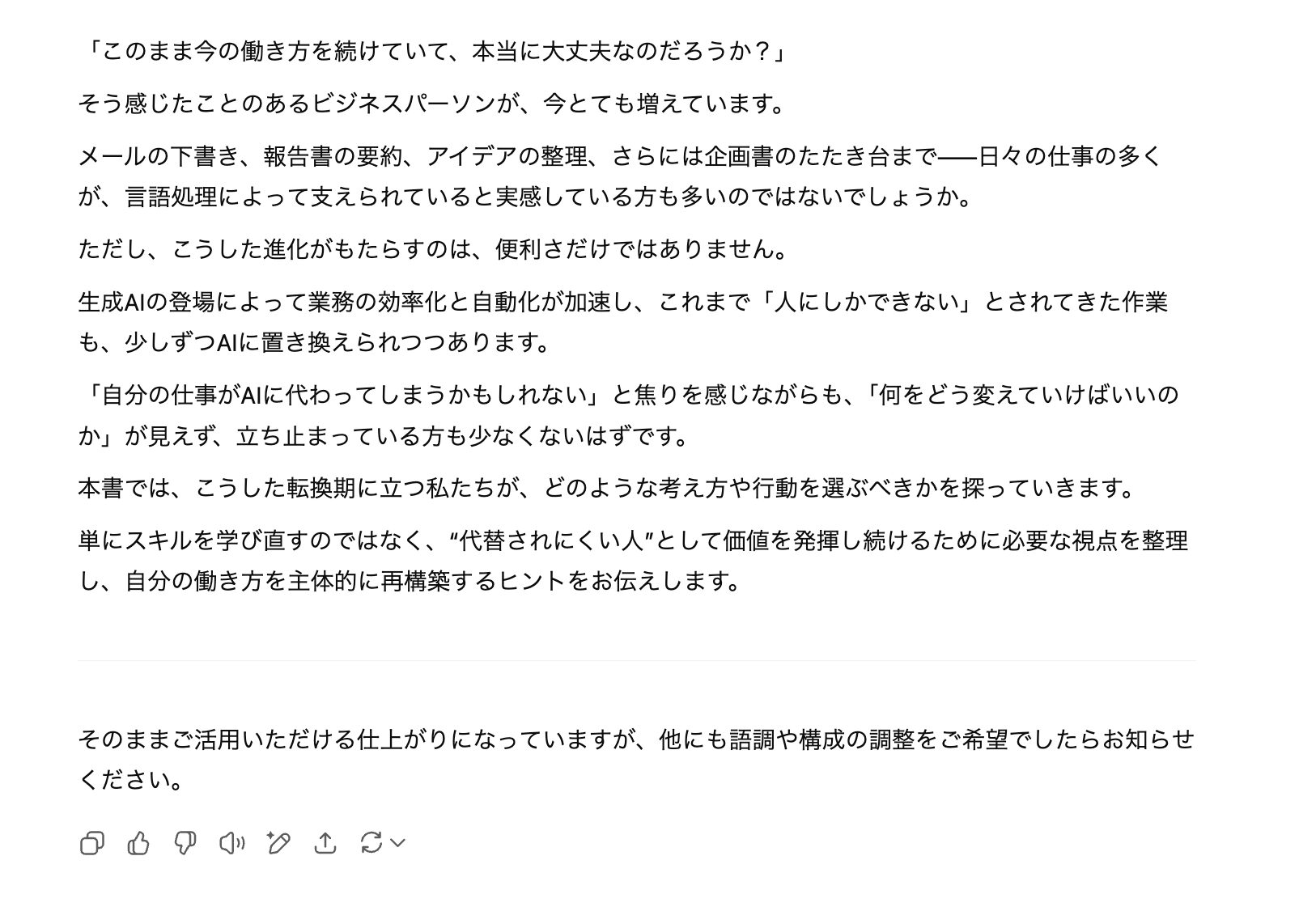

本の執筆

書籍の執筆では、最初の一文や構成の組み立てが大きな課題です。

深津式プロンプトを使えば、テーマや読者像、文体のトーンを明示するだけで、AIが文脈に沿った構成と導入文を自動で組み立ててくれます。

たとえば、次のように指示してみてください。

#命令書:

あなたはビジネス書の著者です。以下の条件と背景を踏まえ、本の第1章の冒頭文を構成してください。

#コンテキスト:

ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、ビジネスパーソンの働き方に大きな変化が起きている。

読者の多くは「このままの働き方でいいのか」と不安を抱えているが、何を学び直せばよいかがわからず、情報に振り回されている状況である。

本書では、AI時代に“代替されにくい人材”として価値を発揮し続けるために必要な考え方やスキルについて整理し、読者の実践を後押ししたい。

#制約条件:

・500字程度

・文体は口語と文語の中間(やや硬めのビジネス書スタイル)

・第1章冒頭として、問題提起→共感→展開予告の順に構成する

・読者は30〜40代の会社員を想定

・難解な専門用語は使わず、平易な言葉で

#出力フォーマット:

・1段落の本文(引用や図表は含めない)

#思考プロセス:

① 現在の働き方に対する漠然とした不安を読者に想起させる

② 技術革新による変化の流れと「置き換えられる側になるかも」という共通体験に共感を寄せる

③ この本で何がわかるのか・どのような視点が得られるのかを簡潔に予告する出力結果は以下の通りです。

構成設計から書き出しの生成まで一貫して任せられるため、執筆の最初のハードルを大きく下げられるでしょう。文章に苦手意識がある方でも、自然な流れで書き始められるのは大きな利点です。

SEO記事の執筆

SEO記事では、検索意図を満たしつつ、読みやすく構成されたコンテンツを効率よく書く力が求められます。

深津式プロンプトを使えば、トピックや読者層、構成の要望を明示的に伝えるだけで、AIが自然な文章と見出し構成を含めた記事を出力してくれます。

以下はプロンプトの一例です。

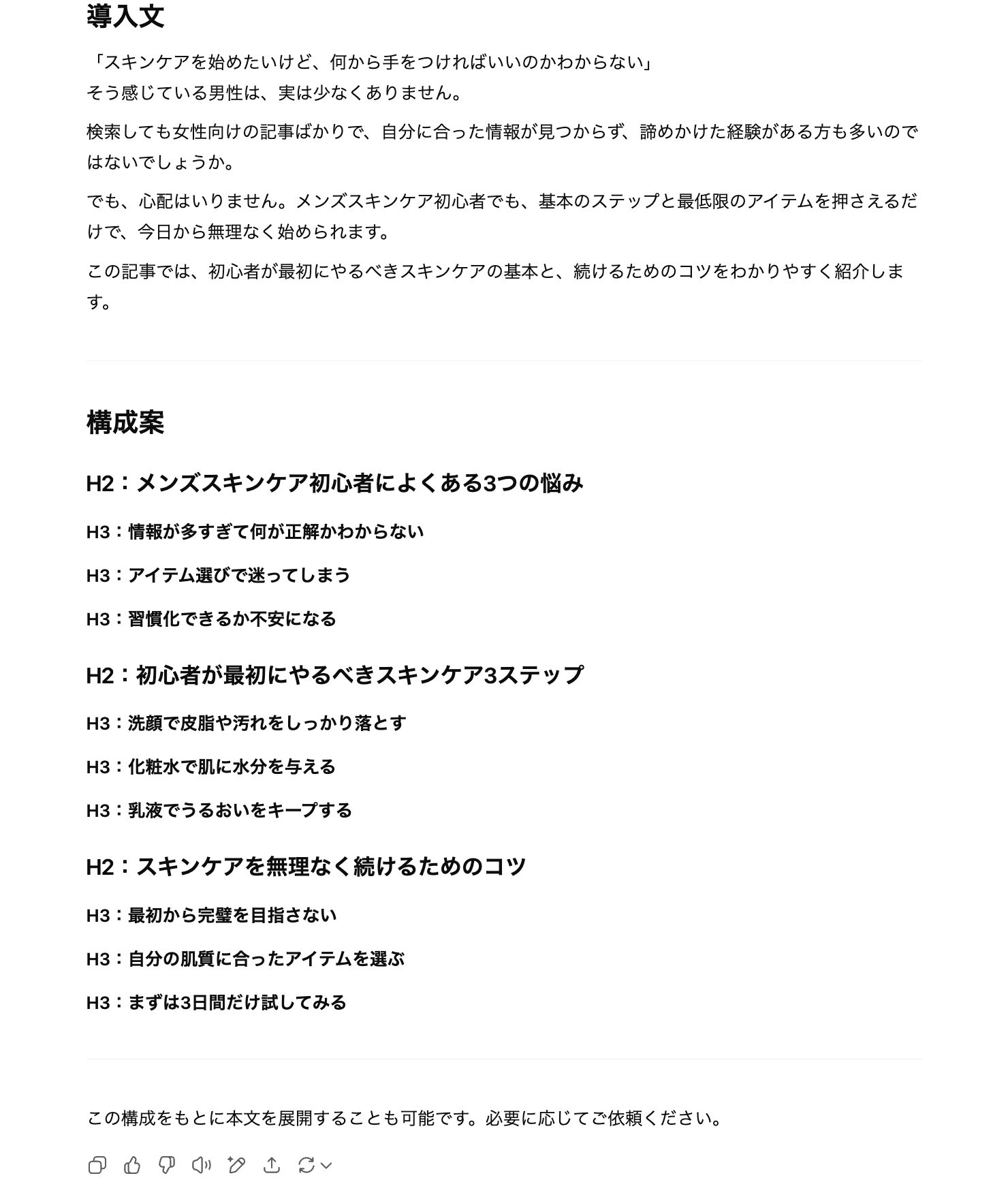

#命令書:

あなたはSEOに強いWebライターです。以下の条件と背景に沿って、「メンズスキンケア 初心者」をテーマにしたSEO記事の導入文と構成案を執筆してください。

#コンテキスト:

検索ユーザーはスキンケアに興味を持ち始めた20〜30代男性で、「何から始めればよいかわからない」「女性向けの情報ばかりで参考にならない」と感じている。

記事では、初心者が最初にやるべき事柄をわかりやすく提示し、読み進めるにつれて「これなら自分にもできそう」と思えるようにしたい。

#制約条件:

・トーンは親しみやすく、かつ信頼感のある文体

・読者の悩みに共感する導入から始める

・導入文は150〜200文字程度

・見出しはH2とH3を明記

・キーワード「メンズスキンケア 初心者」を自然に含める

#出力フォーマット:

・導入文

・H2とH3構成案(3ブロック以上)

#思考プロセス:

① 読者の悩みや不安を共感的に整理

② 記事で提供する価値を明示

③ SEOと読みやすさの両立を意識して構成を組み立てる出力結果は以下の通りです。

SEO記事に必要な構造やトーンがブレずに、短時間で質の高い原稿を生成できます。ライティング作業の大幅な効率化につながるでしょう。

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

30秒で簡単受取!

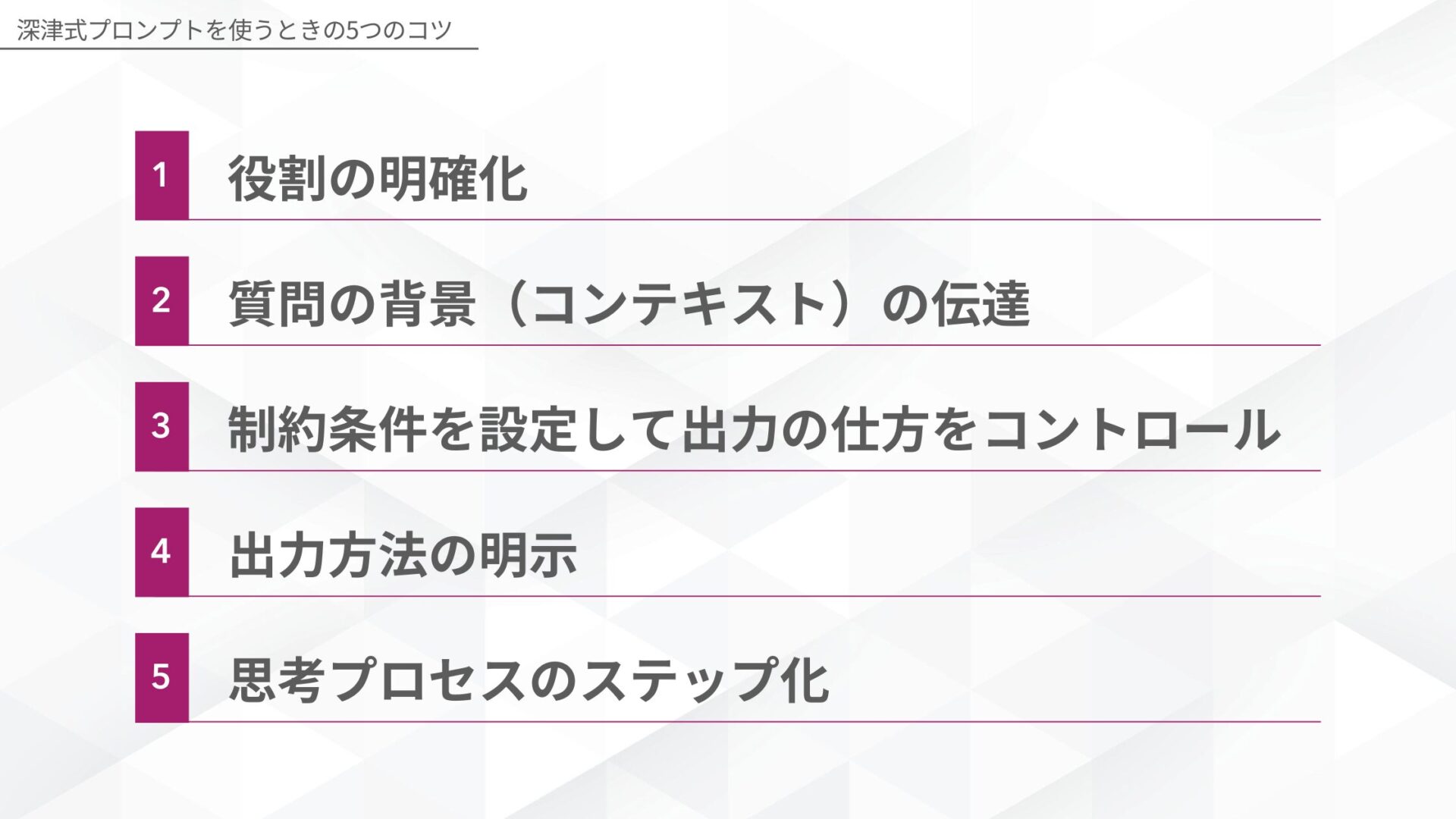

無料で今すぐもらう深津式プロンプトを使うときの5つのコツ

深津式プロンプトをうまく使いこなすには、細かな設計の工夫が求められます。

ここでは、AIに意図通りの回答を出力させるために押さえておきたい、深津式プロンプトの具体的なコツを5つ紹介します。

日常業務への活用や記事・資料作成の効率化を目指す方は、ぜひ参考にしてみてください。

役割の明確化

AIに期待通りの回答をさせるには、まず「誰として答えるか」を明確に伝える点が重要です。

「あなたはマーケターです」「あなたは小学生の先生です」など、役割を与えると回答の視点・専門性・語調が大きく変わります。以下のように具体的に指定しましょう。

- どのような立場で

- どの程度の知識を持つか

- 誰に向けて話すか

「業界経験10年の広報担当」「小学生にもわかるように説明できるライター」など、複数の条件を組み合わせると、AIは状況をより正確に理解し、目的に沿った出力を返してくれます。

質問の背景(コンテキスト)の伝達

AIに質問を投げかけるだけでは、期待する答えに辿りつけないケースがあります。

そのため、以下のようなコンテキストの共有が重要です。

- どのような状況で

- 誰が

- 何に困っているのか

「上司にメールを書く」というタスクでも、「会議の日程を変更する理由」「どのような関係性か(カジュアル/かしこまった)」などの情報があると、AIはより自然で目的に合った文章を生成しやすくなります。

背景となる情報を伝えると、AIは状況を理解したうえで回答を組み立てるため、実用性の高い出力が得られるでしょう。

制約条件を設定して出力の仕方をコントロール

AIの出力は、制約条件によって大きく変わります。あらかじめ答えの形式や構成を明示しておくと、出力の質が大きく向上するでしょう。

以下のように文字数・形式・口調・対象読者などを明示すると、AIの回答はより目的に合ったものになります。

- 200文字以内

- テーブル形式で

- 小学5年生でも理解できる表現で

出力の精度をさらに高めたいときは、以下のように出力そのものの“型”を制御しましょう。

- ◯項目に分ける

- 結論から述べる

- です・ます調で

深津式プロンプトでも、制約条件はプロンプト構造の中核に据えられており、精度と再現性の鍵となります。

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう出力方法の明示

AIに期待通りの出力をさせるには、「何を、どの形式で答えてほしいか」を明確に伝える必要があります。

以下のように、構造・順番・書き方などのルールを指定するだけで、出力の精度が上がるでしょう。

- 3つのアイデアを箇条書きで

- 冒頭に結論を書き、理由を続ける

- 表形式でまとめる

また、深津式プロンプトでは、「出力フォーマット」や「出力プロセス」を分けて書くよう推奨されています。この点も、AIの処理を安定させる土台となるでしょう。

思考プロセスのステップ化

複雑なテーマや多角的な検討が必要な問いを投げると、AIの出力が浅くなったり、論点がズレたりするときがあります。

そうした場面では、「どの順番で考えるか」をあらかじめステップ化して伝えると効果的です。

「まず課題を整理し、次に選択肢を列挙し、最後に最適案を提案してください」のように、思考の流れを明示すると、AIは順を追って深掘りしながら出力してくれます。

深津式プロンプトでは、この“プロセスの指定”が構造の一部と捉えられており、とくに企画立案・比較検討・分析要約などで高い効果を発揮します。

考え方の順序を示すだけで、出力の論理性と実用性が大きく向上するでしょう。

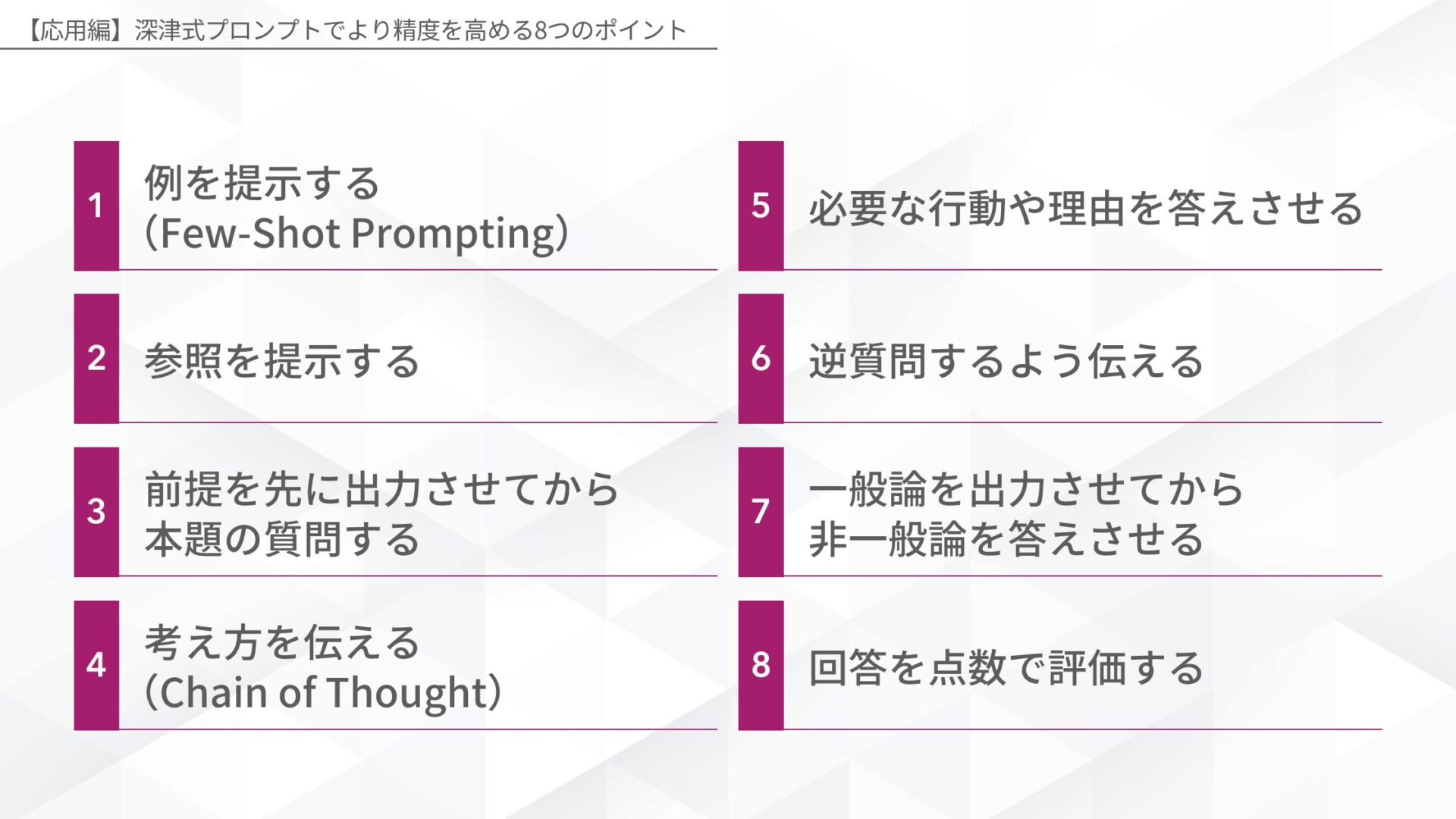

【応用編】深津式プロンプトでより精度を高める8つのポイント

深津式プロンプトによる出力の精度をさらに高めるには、応用的な工夫をすると効果的です。

そこで、出力の質を底上げする8つの応用テクニックを紹介します。

AIの出力傾向を踏まえた細かな調整を行うと、意図により近い結果が得られるでしょう。

例を提示する(Few-Shot Prompting)

AIに意図通りの回答をさせたいとき、例を先に提示すると出力の質が格段に向上する場合があります。

この手法は、「Few-Shot Prompting」と呼ばれるテクニックです。

「この質問にはこう答える」といった例文を2〜3個あらかじめ提示すると、AIはパターンを学習し、例に倣った形で回答を出そうとします。構成や語調の再現性を高めたいときにはとくに便利です。

以下は、 社内向け企画の要点を整理するためのプロンプト例です。

#命令書:

あなたは経営層向けの資料作成を担当する企画部門のスタッフです。以下の例に倣い、新しい社内施策の提案文を200字以内で構成してください。

#例1

目的:フレックスタイム制度の見直し

提案文:現行制度では一部社員にとって始業時間が実態と乖離しており、モチベーションや出社率の低下を招いている。生産性を維持しつつ働き方の多様化に応じるため、柔軟な時差出勤制度の導入を提案する。

#例2

目的:ナレッジ共有の仕組み強化

提案文:部署間でノウハウの属人化が進んでおり、特定メンバーに業務が集中する傾向がある。情報の横展開を促進するため、週次で知見を共有する「ナレッジピット」の運用を提案したい。

#入力

目的:在宅勤務者のオンボーディング支援このような例を与えると、AIは意図に沿ったフォーマットで出力しやすくなります。テンプレート化したい場面や、ブレを抑えたいときにおすすめの手法です。

参照を提示する

AIに複雑な依頼をする場合、「参考になる情報」をあらかじめ与えておくと、出力の精度と文脈の整合性が大きく向上します。

「Information Retrieval」とも呼ばれる手法で、過去の文章や要件、資料の一部などをプロンプト内に含めるだけで、AIが文体や構成を模倣しながら回答してくれます。

社外向けメッセージや経営レベルのレポートなど、文章の空気感に気を配るような場面ほど有効です。

以下は、 プレゼン向けに取引先企業の説明をまとめたいときのプロンプト例です。

#命令書:

あなたはBtoB企業のプレゼン資料を作成する広報担当者です。新しい取引先企業について初めての人にもわかるように、300字以内でやさしく説明してください。

アップロードした参考資料と同じ構成とトーンでまとめてください。適切な参照を与えれば、AIが構成や語調まで読み取り、高品質な出力につながるでしょう。

前提を先に出力させてから本題の質問する

的外れな回答の精度向上に有効なのが、「前提を先に出力させてから本題の質問をする」テクニックです。

Generated Knowledge Promptingとも呼ばれ、AI自身に論点や前提条件を整理させ、認識のズレを防ぎ、より的確で深い回答を得る手法です。

たとえば、「リモートワーク制度の改善案を出して」と聞く前に、「現在の制度における課題を3つ挙げて」と指示すれば、問題意識を踏まえた建設的な提案につながりやすくなります。

以下がプロンプト例です。

#命令書:

あなたは人事制度に詳しいアドバイザーです。以下のステップで出力してください。

① 現在のリモートワーク制度にありがちな課題を3つ挙げてください

② その課題を踏まえたうえで、中小企業向けの改善案を1つ提案してください段階を設けてAIに思考を整理させ、精度の高い出力につながります。複雑な検討が必要な場面ほど効果的です。

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう考え方を伝える(Chain of Thought)

AIによる回答の内容が唐突に思えたり、思考の筋道が見えにくくなったりするときは、考え方のステップを順を追って書き出すよう指示するのが有効です。

「Chain of Thought(思考連鎖)」と呼ばれる手法で、AIに理由と結論の関係を辿らせることで、説得力のある出力が得られやすくなります。

以下がプロンプト例です。

Step 1:判断に至るまでの思考プロセスを整理させる

#命令書:

あなたは人材開発部の教育担当者です。新入社員向けの導入研修を設計する場合、オンラインと対面のどちらを優先すべきですか。その判断に至るまでのステップとはどのようなものですか?Step 2:思考プロセスに基づいて、最適な結論を導き出させる

#命令書:

では、そのステップを実行し、最善と思える結論を出してください。「どう考えたか」を出力させると、回答の透明性が増し、上司への説明やチーム内の合意形成にも活用しやすくなります。ビジネス判断や比較検討にとくに有効です。

また、複数の視点や選択肢を並行して検討したい場合は、複数案を並行して構築させ、それぞれのメリット・リスク・実現性を比較させる「Tree of Thought(思考の分岐)」という手法も便利です。

たとえば、以下のように指示します。

#命令書:

あなたは人事制度の設計に詳しい社内コンサルタントです。以下のテーマについて、複数の案を比較検討してください。

#質問:

在宅勤務制度をさらに柔軟にするための方針を検討したいと考えています。どのような制度設計の選択肢が考えられるでしょうか?

#指示:

まず制度改善の方向性を3つ程度挙げ、それぞれの案について以下の観点で考えてください。

- 制度の内容

- 想定されるメリット

- 懸念点またはリスク

- 実現に向けた前提条件や課題

全体のなかで、どの案が最も実現性と効果のバランスが取れているか、最後にあなたの見解も述べてください。思考の流れや選択肢を明確に指示するだけで、AIの出力は単なる“答え”ではなく“考え抜かれた提案”になります。戦略立案や意思決定を支援するAIとして、より信頼できる存在になるでしょう。

必要な行動や理由を答えさせる

AIの回答に納得できないときは、理由を説明させてから本題に答えさせるとよいでしょう。

この手法は「考える(Reasoning)→実行する(Acting)」という流れを意識したもので、ReAct構造(AIに思考と行動を交互に行わせる手法)に近いアプローチです。

AIにまず行動の根拠を考えさせ、そのうえで具体的な提案を出させるため、回答の妥当性や一貫性が高まります。

以下がプロンプト例です。

Step 1:情報収集と判断の根拠を考えさせる

#命令書:

あなたは業務改善に詳しいコンサルタントです。「定時退勤率を上げる」ために有効だと思われる行動を3つ挙げ、その理由を説明してください。Step 2:理由を踏まえて、最適な提案を実行させる

#命令書:

では、その情報を踏まえて、自社の状況に合った施策案を提案してください。思考(理由)と行動(提案)を分けて指示するだけで、AIの出力に深みが生まれます。ビジネス現場での意思決定支援にも非常に効果的なプロンプト設計です。

逆質問するよう伝える

曖昧な回答には、「必要に応じて逆質問してください」と一文加えてみるのも有効です。

情報が不足していると感じる場面で、AIが自ら不明点を確認するステップを挟み、やり取りの精度と実用性が大きく向上します。

とくに企画案や提案書の作成など、判断に必要な前提が多いタスクでは、逆質問を促すだけで、誤解のない深い出力につながるでしょう。

この手法は、深津氏が提唱する「深津式プロンプト2」にも採用されており、AIとの対話をより柔軟かつインタラクティブに進化させるテクニックとして注目されています。

以下がプロンプト例です。

#命令書:

あなたは業務改善に詳しいコンサルタントです。次の情報をもとに、業務改善施策の提案をしてください。

#制約条件:

出力前に、提案に必要な前提情報が不足している場合は、まず質問してください。逆質問の一言を加えるだけで、AIが“考える前提”を整えてから動くようになります。相談パートナーとしてAIを使う感覚に近づきたいときにおすすめのアプローチです。

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう一般論を出力させてから非一般論を答えさせる

AIに質問すると、多くの場合、無難な一般論が返ってきます。AIは、確率的にもっとも使用頻度の高い表現を優先して選ぶよう設計されているためです。

この特性を逆手にとって有効活用するのが、「一般論を先に出力させてから、非一般論(より踏み込んだ見解)を求める」手法です。

常識的な答えを出させたうえで、「1度目とは異なる視点を挙げてください」と続けると、深みのある出力や独自の切り口を引き出しやすくなります。

以下がプロンプト例です。

Step 1:一般論を出力させる

#命令書:

あなたはマーケティング施策の提案を行う戦略プランナーです。キャンペーンの成功要因にはどのようなものがありますか?Step 2:非一般論を出力させる

#命令書:

その情報を踏まえ、一般的な要因とは異なる、あなた独自のユニークな視点を挙げてください。2段構成にすると、AIは「まず、まとめ」→「次に、ひねり」という流れをつかみ、より思考を深めた出力を返すようになります。アイデア出しや比較検討にとくに効果的なアプローチです。

回答を点数で評価する

AI自身に回答を点数で評価させ、改善を促すのもよい方法です。

このアプローチは、AIに“客観的に振り返らせる”プロセスを組み込み、自己修正を促す手法であり、「Score Anchoring」として知られています。

「1度目の回答を△点とした場合、どうすればさらによくなるか」と段階的に聞けば、出力の質がさらに高まるでしょう。

以下がプロンプト例です。

Step 1:出力に低いスコアを付け、その理由を尋ねる

#命令書:

あなたの提案を60点とした場合、その理由と改善点は?Step 2:AI自身の提案をもとに改善を求める

#命令書:

では、その点を踏まえ、よりよい回答を出してください。「答えて終わり」ではなく「評価→改善」を促し、AIが“考え直す”フローを自然に取り込めます。推敲やリライト、複数案のブラッシュアップなどにとくに有効です。

あらかじめ例文とその点数を提示(例:サンプルA=100点/サンプルB=60点)し、「どのような表現が高評価になるか」をAIに学習させ、理想的な基準を共有する手法もあります(Virtual Parameter)。

さらに、サンプルA・Bを提示し、それぞれを比較評価させたうえで「200点にするにはどう改善すべきか」と問い直し、より完成度の高い出力を引き出す手法も効果的です。

深津式プロンプトでChatGPTを使いこなそう!

ChatGPTに代表されるAIの出力は、プロンプト次第で大きく変わります。

なかでも深津式プロンプトは、役割・制約・出力形式などを構造的に設計し、精度と再現性を引き出す手法として注目を集めています。

型さえ理解すれば、メール作成から企画書の構成、研修資料の整理まで幅広く応用可能です。

- テンプレート化して使い回す

- 指示の順序を意識する

- 必要に応じてプロンプトを調整する

こうした工夫の積み重ねが、AIを“便利なツール”から“信頼できる相棒”へと進化させます。

良質なプロンプトがAIとの向き合い方を変えるきっかけとなり、新しい一歩につながるよう願っています。

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう執筆者

上田陽介

フリーランスのライター/編集者として、ビジネス系メディアの記事作成・編集を担当。近年は生成AIを活用した記事作成の効率化・高品質化に取り組み、画像生成AI・動画生成AIにも関心があります。

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう