AI台頭でコールセンターはなくなる?理由や現状、今後の予想を解説

最近、AIの進化が話題になるなかで「コールセンターの仕事もなくなるのでは?」と不安を感じていませんか。

たしかに、チャットボットを始めとするAIの導入により、すでに業務の一部がAIに代替された企業もあるため疑問に感じるのも無理はありません。

そこで本記事では、AIの普及によるコールセンター業務の将来性や現状を解説します。

最後まで読めば、仕事を奪われる不安が和らぎ、これから自身に必要な行動が見えてくるでしょう。 AIと共存しながらコールセンター業界でキャリアを築く第一歩として最後までご覧ください。

監修者

SHIFT AI代表 木内翔大

SHIFT AIでは、AI時代に負けないために、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用できる「AI人材」になるためのセミナーを開催しています。

セミナーでは、AI人材として活動しているロールモデルの紹介や、具体的にAI人材になるためのステップを解説しています。

また、昇進・転職などに役立つAIスキルや、AI副業で収入を得るためのノウハウも学べます。

さらに参加者限定で、「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個の資料を無料で配布中です。

「AIによって仕事がなくなると聞いて不安」「AI時代に向けてできることを知りたい」という方は、ぜひセミナーに参加してみてください。

目次

【結論】AIの台頭でコールセンターはなくなるのか?

結論を言えば、AIによりコールセンター業務の一部は効率化されるものの、完全になくなることはないでしょう。AIには、人間同士のコミュニケーションを必要とする業務は難しいためです。

しかし、AIを活用で人件費が抑えられ、コスト削減にもなります。よくある質問への回答や基本的な手続き案内など、定型的な業務はAIに置き換えられていくのも事実です。

実際、AIを活用したコールセンターでは、人間の労働より60〜80%のコスト削減ができるというデータも出ています。

出典:The Future of Employment

今後はコールセンター業界の雇用数は減ると考えられ、電話相手の複雑な状況を理解したり感情に寄り添ったりする力など、AIにはできない人間らしい対応力が重要になるでしょう。

SHIFT AIでは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用した「AI副業の始め方」や「収入を得るまでのロードマップ」を学べる無料セミナーを開催しています。

また、参加者限定で、「今日から使えるプロンプト100選」「新時代のAI×デザイン活用ガイド」「Nano Banana Pro 徹底解説」など、全12個の資料を無料で配布しています。

「これからAIを学び始めたい」「AIを使って副業収入を得たい」という方は、ぜひ以下のボタンからセミナーに参加してみてください。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加するAIが台頭してもコールセンターがなくならないのはなぜ?

音声ガイダンスのようにAIに代替されている業務がすでにあるなかで、今後もコールセンターがなくならない理由として以下の2つが挙げられます。

なぜコールセンターがなくならないのかを理解し、今後どのような業務が必要になりそうかを知りましょう。

自動化できない範囲があるから

AIは状況判断や感情の読み取りが苦手なため、すべての作業の自動化はできません。

たとえば、音声ガイダンスのように分岐できるやり取りはAIで対応できますが、商品トラブルやクレーム、イレギュラーなケースは人の判断が求められます。

また、電話で問い合わせる内容はWebサイトで確認できるような基本情報ではなく、内容が複雑で自身では解決できない場合がほとんどです。

このような状況だからこそ、相手の気持ちを理解し臨機応変に人が対応するコールセンターが必要といえます。

SHIFT AIでは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用して、副業で収入を得たり、昇進・転職などに役立つスキルを学んだりするためのセミナーを開催しています。

また、参加者限定で、「今日から使えるプロンプト100選」「新時代のAI×デザイン活用ガイド」「Nano Banana Pro 徹底解説」など、全12個の資料を無料で配布しています。

「これからAIを学び始めたい」「AIを使って副業収入を得たい」「AIで業務を効率化したい」という方は、ぜひ以下のボタンからセミナーに参加してみてください。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する少子高齢化だから

少子高齢化により電話での問い合わせが継続するため、コールセンターはなくならないでしょう。

株式会社ソフツーの調査によると、若い世代はSNSやチャットの普及により、電話に対する苦手意識が強いとされています。

一方で、高齢者層は電話への苦手意識が低く、問い合わせに電話を選ぶケースが多くあります。

現代において、コールセンターに問い合わせる人は「購入を視野に入れて具体的な疑問や不安を解消したい人」と言えます。さらに昨今の動向から考えると、高齢者は若い世代より購買力が高いと言えます。

つまり、購買力が比較的あり、問い合わせの手段に電話を選ぶ高齢者が多くいる状況下において、コールセンターはなくならないと言えるのです。

コールセンターとAI台頭の現状

コールセンター業界では、AIの導入がすでに進んでおり、業務のあり方が変化しています。以下の2つの点から、コールセンターとAIの現状を見ていきましょう。

コールセンターで生き残るためにも、現状を理解し、今後の対策に役立ててください。

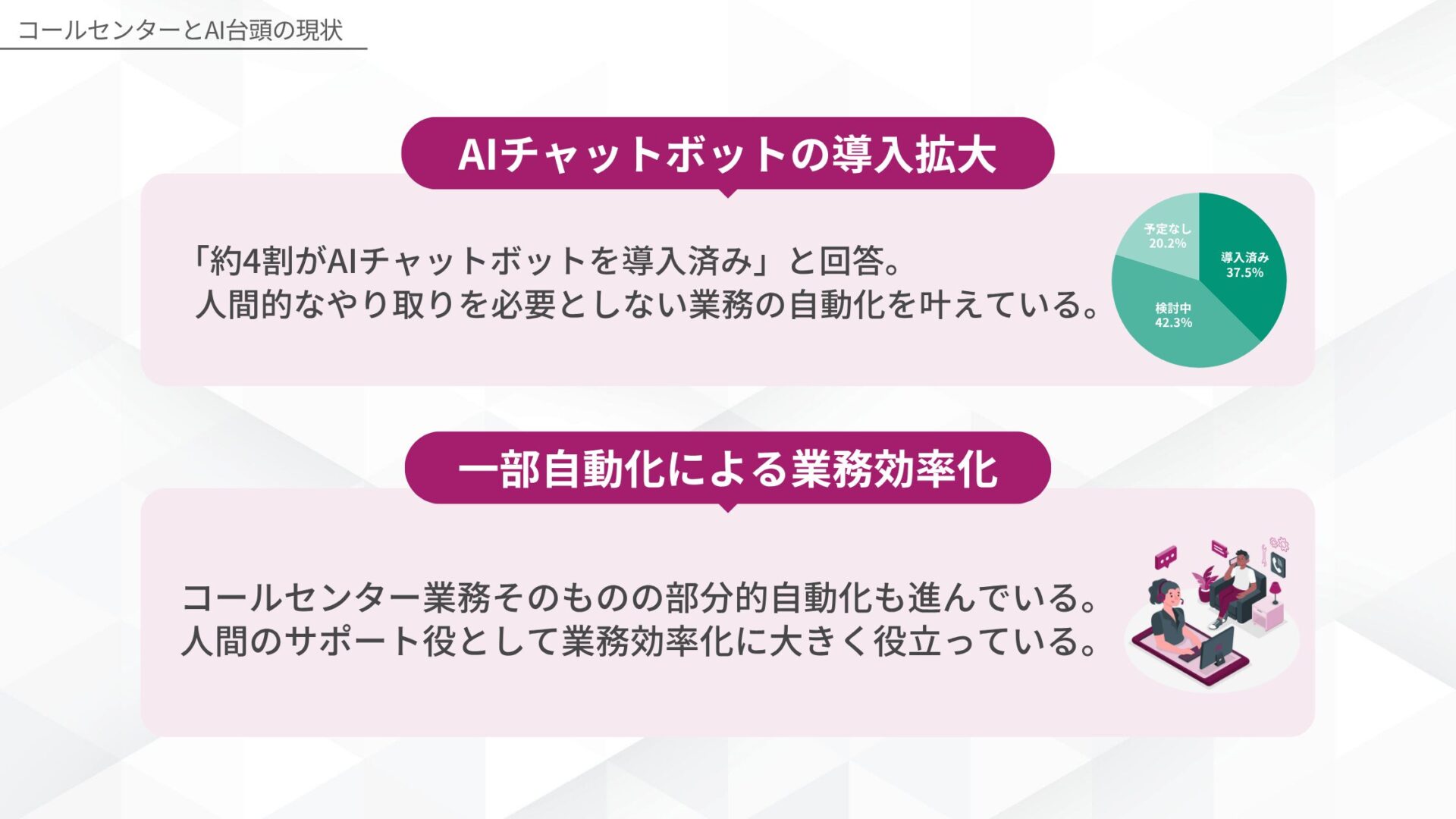

AIチャットボットの導入拡大

近年、AIチャットボットの導入が急速に進んでいます。

株式会社PRIZMAの調査によると、501人を対象とした調査で「約4割が勤務先でAIチャットボットを既に導入している」と回答し、「4割以上が導入を検討している」とが明らかになりました。

導入の目的は、人手不足の改善や効率化を実現するための、人間的なやり取りを必要としない業務の自動化です。

営業時間や返品方法など、明確な答えがある質問はAIが回答できるため、顧客は自分で解決ができ、電話による問い合わせ件数は減少しています。

一部自動化による業務効率化

AIの活用は、チャットボットだけでなくコールセンター業務そのものを部分的に自動化する動きも進んでいます。たとえば、以下のような業務はAIによる代替が可能です。

- 通話内容の文字起こし

- 質問に対して最適な回答候補をオペレーターに提示

上記のように、人間の代替ではなくサポート役の位置づけですが、業務の効率化に大きく役立っているのです。結果、オペレーターは人間的な判断が必要な業務に集中できるようになり、業務効率が向上しています。

SHIFT AIでは、AI時代に負けないために、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用できる「AI人材」になるためのセミナーを開催しています。

セミナーでは、AI人材として活動しているロールモデルの紹介や、具体的にAI人材になるためのステップを解説しています。

また、昇進・転職などに役立つAIスキルや、AI副業で収入を得るためのノウハウも学べます。

さらに参加者限定で、「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個の資料を無料で配布中です。

「AIによって仕事がなくなると聞いて不安」「AI時代に向けてできることを知りたい」という方は、ぜひセミナーに参加してみてください。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する【筆者目線の予想】AIができるコールセンター業務の範囲は広がる

現状、相手の気持ちに寄り添ったり、臨機応変な判断が求められたりする業務には人間の対応が求められます。

しかし、AIの進化スピードを考えると、AIがこなせる業務範囲は今後も広がると考えられます。

たとえば、AIに業務のマニュアルや過去の対応履歴を読み込ませれば、最適な回答を提供する技術が実現するでしょう。

思考力の高いAIモデルを用いれば、問い合わせ内容に応じて最適解を算出し、自然な会話で対応できるようになる可能性もあります。

もちろん、すべての業務が代替されるわけではありませんが、AIで対応できる範囲は広がっていくと考えられます。

今後は変化を受け入れながら自らの対応スキルを磨き、人間らしいコミュニケーションを活かした業務をこなす必要があるでしょう。

コールセンター業務に今後求められること

AIの導入により、人が対応するべき業務には高度なスキルが求められています。

マニュアル通りにやり取りするだけでは相手の気持ちに寄り添った対応にはなりません。以下のようなスキルを磨くようにしましょう。

相手の話をしっかりと聞いて共感すれば、真意を汲み取り、問題解決へと導きやすくなるでしょう。

また、SNSの普及により、悪い対応は口コミに書かれ企業の評価を低下にも繋がります。今後は、ただ解決するだけでなく、どれだけ丁寧に寄り添えるかの「人間的な温かみ」が必要になってくるでしょう。

今後より人間的なコールセンター業務が求められていく

AIの進化によって、今後コールセンター業務は仕事のやり方を変えなければいけません。

簡単な質問への回答や定型業務はAIに置き換えられていくでしょう。しかし、相手の感情を汲み取り、言葉にしにくい悩みを察して対応する人らしさはAIには再現できません。

だからこそ、今後は相手の気持ちに寄り添う姿勢や共感力を大事にする必要があります。

本記事で紹介した内容を参考にし、人だからこそ大事になるスキルの向上から始めて、AIと共存しながらコールセンターで求められる人材としてキャリアを築いていってください。

SHIFT AIでは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用して、副業で収入を得たり、キャリアアップで年収を高めたりするノウハウをお伝えする無料セミナーを開催しています。

セミナーでは、主に以下の内容を学習できます。

- AIを使った副業の始め方・収入を得るまでのロードマップ

- おすすめの副業案件と獲得方法

- AIスキルを高めて昇進・転職などに役立てる方法

- 実際に成果を出しているロールモデルの紹介

- これから使うべきおすすめのAIツール

無料セミナーは、AI初心者〜中級者の方を対象としています。

「これからAIを学習したいけど、何から始めていいのか分からない」「AIの独学に限界を感じてきた」という方にとくにおすすめです。

また、参加者限定で、「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個の資料を無料で配布しています。

完全無料で参加できるため、ご興味のある方は、ぜひセミナーに申し込んでみてください。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する執筆者

だいぞう

Webライター歴3年/FP2級/日本化粧品検定3級

AIツールを活用して作業を効率化しながらも、一次情報に基づいた、わかりやすい記事を丁寧に執筆します。

読者の悩みを解決し、次の一歩を踏み出せる記事づくりを心がけています。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する