【2026最新】ChatGPTの回数制限をプランごとに紹介!回避・解除方法も

ChatGPTを利用している途中で、突然回数制限に達して困った経験はありませんか。

実は、ChatGPTにはプランごとに利用回数の上限が設定されています。

仕組みを知らないまま使い続けていると、調べ物や作業の途中で使えなくなり、ストレスに繋がります。

本記事では、ChatGPTの回数制限の仕組みや無料版と有料版の違い、制限の回避・解除方法、代替となるAIツールの選び方を解説します。

回数制限に振り回されないためにも、仕組みと対策を押さえてChatGPTを使いこなしましょう。

※本記事は、2025年12月11日にリリースされた「GPT-5.2」、同年12月16日にリリースされた「GPT Image 1.5」に対応しています

監修者

SHIFT AI代表 木内翔大

この記事ではOpenAIの最高性能モデルGPT-5について徹底解説している「GPT-5最新機能&プロンプト実践マニュアル 」を用意しています。

この資料では、GPT-5の基本的な使い方やプロンプトのコツ、ユースケースなどを解説しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってGPT-5を使いこなせるようになりましょう!

目次

ChatGPTの回数制限とは?

ChatGPTの回数制限とは、一定時間内に送信できるメッセージ数やリクエスト数に設けられた上限です。

制限がある理由は、混雑時のサーバー負荷を軽減し、すべての利用者が公平にサービスを利用できるようにするために設けられています。

具体的には、ChatGPTで会話を続けていると回数制限に達した段階で以下のような現象が起こります。

- 高性能モデルの利用停止

- 時間経過でリセット

「ChatGPTは無制限に使えるものではない」という前提で活用すれば、突然の切り替えや応答停止にも落ち着いて対応できます。

以下の記事では、ChatGPTが使えないときの対処法について解説しています。回数制限以外の原因で利用できない場合は、ぜひ参考にしてみてください。

【プラン別】ChatGPTの回数制限

ChatGPTには現在、無料プランと複数の有料プラン(Plus/Pro、企業向けのBusiness/Enterprise)があります。

プランによって利用できるモデルや機能だけでなく、メッセージ送信回数の上限も異なります。

以下にプランごとの回数制限をまとめました(表は横にスライドできます)。

| 項目 | 無料 | Plus | Pro | Business | Enterprise |

|---|---|---|---|---|---|

| GPT-5.2 | ○(10メッセージ/5時間) | ○(160メッセージ/3時間) | ○(無制限) | ○(無制限) | ○(無制限) |

| GPT-5.2 Thinking | × | ○(3,000メッセージ/週)※1 | ○(無制限) | ○(3,000メッセージ/週)※1 | ○(カスタム) |

| GPT-5.2 Pro | × | × | ○(制限未確認) | ○(カスタム) | ○(カスタム) |

| GPT-5.2 mini | ○※2 | ○※2 | × | × | × |

| GPT-5.1 | × | ○(160メッセージ/3時間) | ○(制限未確認) | ○(無制限) | ○(無制限) |

| GPT-5.1 Thinking | × | ○(3,000メッセージ/週)※1 | ○(制限未確認) | ○(3,000メッセージ/週)※1 | ○(カスタム) |

| GPT-5.1 Pro | × | × | ○(制限未確認) | ○(カスタム) | ○(カスタム) |

| GPT-5.1 mini | × | ○※2 | × | × | × |

| GPT-5 | × | ○(160メッセージ/3時間) | ○(無制限) | ○(無制限) | ○(無制限) |

| GPT-5 Thinking | × | ○(3,000メッセージ/週)※1 | ○(無制限) | ○(3,000メッセージ/週)※1 | ○(カスタム) |

| GPT-5 Pro | × | × | ○(制限未確認) | ○(カスタム) | ○(カスタム) |

| GPT-5 Thinking mini | × | ○(制限未確認) | ○(無制限) | ○(カスタム) | ○(カスタム) |

| GPT-5 mini | × | ○※2 | × | × | × |

| GPT-4o | × | ○(制限未確認) | ○(無制限) | ○(無制限) | ○(無制限) |

| GPT-4.5 | × | × | ○(制限未確認) | × | ○(カスタム) |

| GPT-4.1 | × | ○(制限未確認) | ○(無制限) | ○(カスタム) | ○(カスタム) |

| o4-mini | × | ○(無制限) | ○(無制限) | ○(カスタム) | ○(カスタム) |

| o3 | × | ○(制限未確認) | ○(無制限) | ○(カスタム) | ○(カスタム) |

| o3-pro | × | × | × | × | ○(カスタム) |

| 画像生成(ChatGPT Images) | ○(制限未確認) | ○(制限未確認) | ○(制限未確認) | ○(制限未確認) | ○(制限未確認) |

| 動画生成(Sora) | Sora 1:× Sora 2:○(制限未確認) Sora 2 Pro:× | Sora 1:(無制限) Sora 2:○(制限未確認) Sora 2 Pro:× | Sora 1:(無制限) Sora 2:○(制限未確認) Sora 2 Pro:○(制限未確認) | Sora 1:(無制限) Sora 2:○(制限未確認) Sora 2 Pro:× | Sora 1:× Sora 2:○(制限未確認) Sora 2 Pro:× |

| エージェントモード | × | ○(月40回) | ○(月400回) | ○(月40回) | ○(月40回) |

| Deep Research | ○(月5回) | ○(月25回) | ○(月250回) | ○(制限未確認) | ○(月25回) |

※2:制限到達後、miniに自動切り替え

参考:Pricing(OpenAI)

上記の表で示すように、2025年12月11日でGPT-5.2がリリースされて以降、GPT-5.2がデフォルトモデルになり、それ以外はレガシーモデル(過去のモデル)に位置付けられました。

GPT-5.2はデフォルトのモードであれば、高速応答と推論モードをプロンプトによって切り替えできます。

推論モードを強制的に呼び出す際には、「GPT-5.2 Thinking」モードを選択します。デフォルトモードでの推論は、Thinkingの回数にカウントされません。

ただし、無料プランではGPT-5.2 Thinkingモードを選択できないことに留意してください。

回数制限に頻繁に引っかかるようであれば、使用頻度に応じてPlusやProを検討してみるのもおすすめです。

なお、レガシー(旧)モデルは有料プランのみで利用可能となります。

※GPT-5.1、GPT-5シリーズは3ヶ月間だけレガシーモデルとして選択でき、その後順次提供終了

GPT-5.2 Thinkingはコンテキストウィンドウが拡張

ChatGPTは、実はプランごとに同じチャット内で読み込める情報量(トークン量)が異なります。

具体的には以下のとおりです。

| 項目 | 無料 | Plus | Pro | Business | Enterprise | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| コンテキストウィンドウ | 16,000トークン | 32,000トークン | 128,000トークン | 32,000トークン | 128,000トークン | チャット内で記憶を保持できるトークン量 1トークンは日本語で0.6〜0.7文字程度 ※GPT-5.2 Thinkingのみプランに関わらず196,000トークン |

※回数制限は変更される可能性あり

GPT-5.2 Thinkingモードでは、プランによらずコンテキストウィンドウが196,000トークンまで拡張されます。

※レガシーモデルのGPT-5.1 Thinking、GPT 5 Thinkingも同様

とくにコーディングのようにトークン消費が激しい用途には、GPT-5.2 Thinkingを利用するとよいでしょう。

画像生成機能の回数制限

ChatGPTには、メッセージ送信回数とは別に画像生成にも回数制限があり、プランやシステム状況によって変動します。

無料プランでは、メッセージ上限とは別枠でカウントされ、上限に達した場合はリセットまで一定時間待たなければなりません。

画像の生成可能数は公式では明記されていませんが、無料プランは制限が厳しい傾向にあり、有料プランは緩和されます。

※Pro系モデル(例:GPT-5.2 Pro)選択時は画像生成不可

また、2025年12月16日には「GPT Image 1.5(ChatGPT Images)」がリリースされました。画像生成スピードが従来の最大4倍になり、元画像は維持したまま細かい編集が可能になっています。

GPT Image 1.5は、無料プラン含む全てのプランで利用可能です。

※Business、Enterpriseプランは近日提供予定

ChatGPTの回数制限を回避する方法

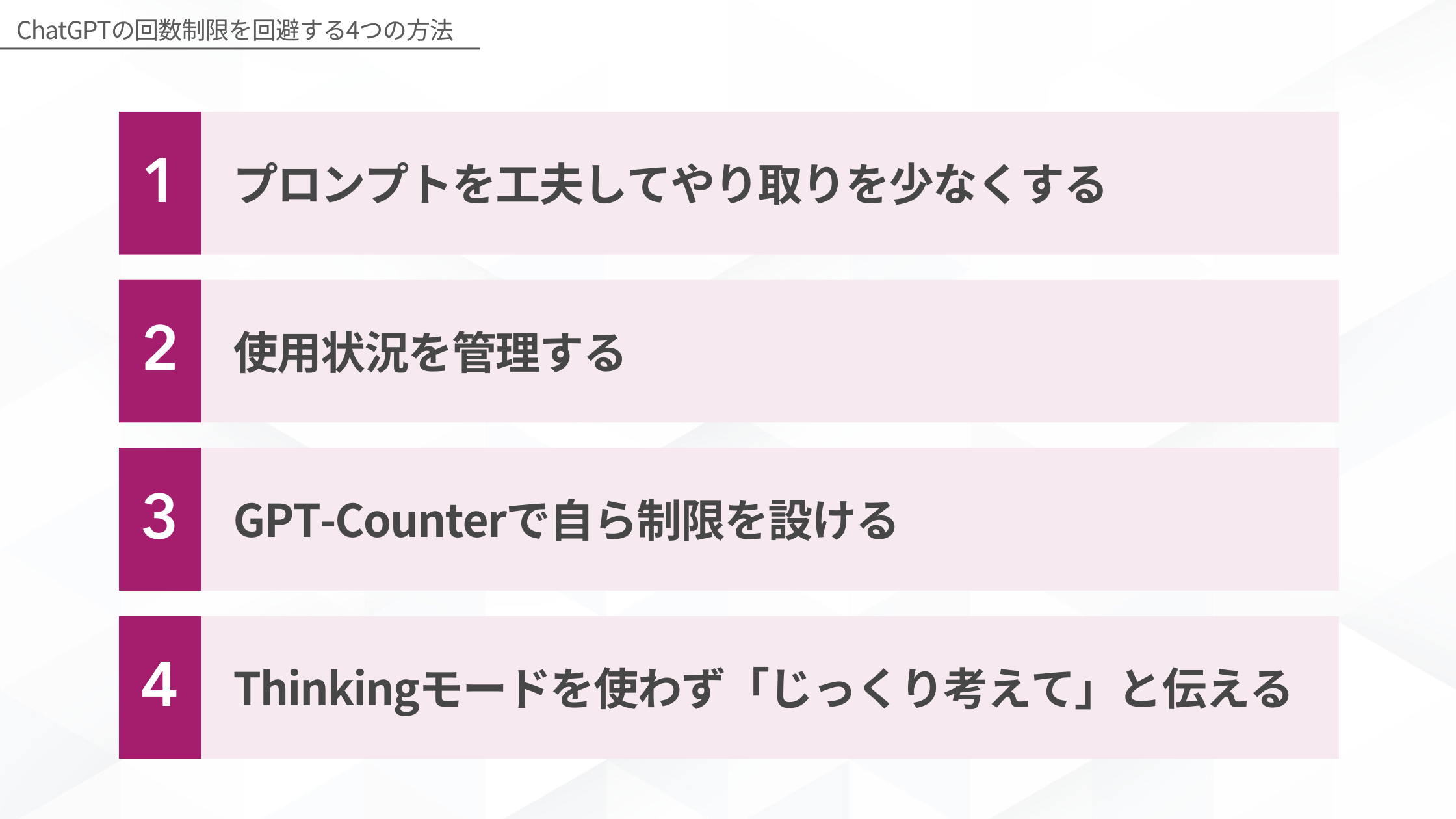

ここでは、回数制限を回避する4つの方法を紹介します。

- プロンプトを工夫してやり取りを少なくする

- 使用状況を管理する

- GPT-Counterで自ら制限を設ける

- Thinkingモードを使わず「じっくり考えて」と伝える

ちょっとした工夫をして、限られた回数を有効活用しましょう。

プロンプトを工夫してやり取りを少なくする

ChatGPTとのやり取り回数を抑えるには、質問の仕方を工夫するのがおすすめです。

質問を細かく分けて送ると、それだけでメッセージ数を消費してしまいます。反対に、一度のプロンプトに複数の質問や具体的な指示を盛り込めば、効率的に回答を出力できます。

以下にプロンプトの書き方の良い例と悪い例をまとめました。

| 回数を消費するプロンプト | 効率の良いプロンプト |

|---|---|

| 「◯◯について教えて」 →「もう少し詳しく」 →「△△も知りたい」 | 「◯◯と△△について、それぞれ概要と活用例を教えてください」 |

| 「例はありますか?」 →「その背景は?」 | 「◯◯の具体例と、それが生まれた背景を一緒に教えてください」 |

| 「どういう意味?」だけで送る | 「この言葉の意味と、ビジネスでの活用シーンもあわせて教えてください」 |

プロンプトを少し工夫するだけで、メッセージの無駄を減らせます。

この記事ではOpenAIの最高性能モデルGPT-5について徹底解説している「GPT-5最新機能&プロンプト実践マニュアル 」を用意しています。

この資料では、GPT-5の基本的な使い方やプロンプトのコツ、ユースケースなどを解説しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってGPT-5を使いこなせるようになりましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう使用状況を管理する

ChatGPTを効率よく使うには、回数制限を意識しながら、計画的にやり取りを行う必要があります。

残りの利用回数を把握せずに使い続けると、いざ重要な場面で質問できなくなる可能性があります。

以下のような自己ルールを設けるのも効果的です。

- 1日の使用回数に上限を設定する(例:1日10回まで)

- 1時間ごとに5分の休憩を入れる

- 質問する前に「本当に今必要な内容か?」を確認する

- 回答をもらったらすぐに次の質問を送らず、一度じっくり読み込む

「あと何回使えるか」を意識すれば、質問の質も自然と高まり、無駄なくChatGPTを活用できます。

GPT-Counterで自ら制限を設ける

ChatGPTの使いすぎを防ぐには、Chrome拡張機能「GPT-Counter」で回数を見える化し、自分で制限を設けるのもおすすめです。

GPT-Counterは「自覚と節度を促すため」に開発されたツールで、無意識な連投やダラダラ利用を防げます。

具体的には、ChatGPTで送信した質問回数をリアルタイムでカウントし、1時間・1日ごとの上限を自由に設定できます。

設定した上限に近づくと通知が表示されるため、使いすぎに自ら気づける仕組みです。

あえて自分に制限をかけると、必要な場面に集中して使えるようになり、結果的に公式の回数制限に達するリスクも抑えられるでしょう。

>GPT-Counterのダウンロードはこちらから

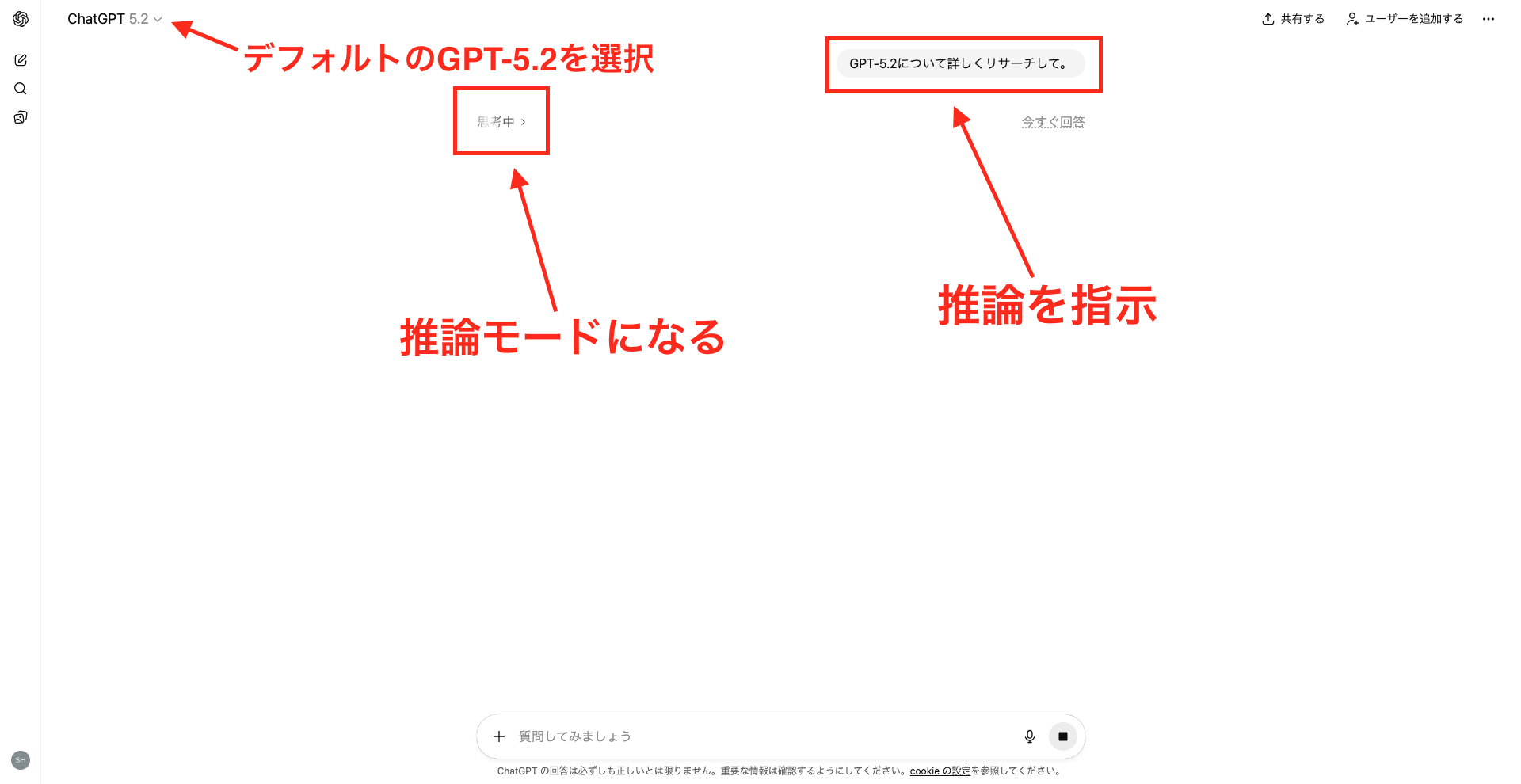

Thinkingモードを使わず「じっくり考えて」と伝える

Thinkingモードは、Plusだと週に3,000メッセージの回数制限がありますが、プロンプトの工夫で制限を回避できます。

それは、プロンプトに「じっくり考えて」や「深く推論して」のようなフレーズを入れることです。

そもそもGPT-5.2は、プロンプトによって高速応答モードと推論モードを自動で使い分けます。ThinkingモードはGPT-5.2の推論モードを強制的に呼び出すモードです。

そして、Thinkingの利用回数はGPT-5.2 Thinkingを選択した場合にカウントされます。つまり、ThinkingではないデフォルトのGPT-5.2を推論させれば、回数はカウントされません。

上記のように、通常であれば高速応答モードになるようなプロンプトでも「じっくり考えて」と指示することで推論モードを誘発できます。この場合、Thinkingの回数はカウントされていません。

GPT-5.2 Thinkingの回数制限は厳しめなので、プロンプトを工夫して回数を節約してみてください。

※無料プランではGPT-5.2 Thinkingは選択不可

GPT-5.2については以下の記事で詳しく解説しているので、本記事と合わせてご覧ください。

ChatGPTの回数制限を解除する方法

ここでは、回数制限に達したときの解除方法を3つ紹介します。

- 使用するモデルを切り替える

- 時間をおく

- 代替ツールを使用する

OpenAI公式が設けた回数上限そのものは利用者側で完全に外せませんが、いくつか実質的に制限状態を乗り越えるための対処法があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

使用するモデルを切り替える

回数制限に達した場合でも、使用するモデルを切り替えれば、ChatGPTを引き続き利用できます。

ChatGPTの回数制限は「モデルごと」にあるため、制限対象になっていないモデルへ切り替えれば、回数制限に関係なく利用可能です。

とはいえ無料・Plusプランでは、GPT-5.2の回数制限に達しても、miniへ自動で切り替わるため、ユーザーが特別な操作をする必要はありません。

モデルをうまく使い分ければ、無駄な回数消費を防ぎながら、必要な場面で安定してChatGPTを使い続けられます。

ただし、画像生成(GPT Image 1.5)はモデルに関係なく動作するため、モデル切替では回避できないことに留意してください。

時間を置く

回数制限に達したときは、しばらく時間を置いてから再度アクセスするのが最も簡単で安全な対処法です。

ChatGPTの回数制限は一時的なもので、多くの場合、数時間以内に自動でリセットされる仕組みになっているためです。

Plusプランでは、GPT-5.2の回数制限はおよそ3時間で解除されます。

強引に回数制限を回避しようとする裏技のような方法は存在せず、無理な操作はアカウントロックなどのリスクがあります。

制限に達したら、時計を見ながら少し休憩するくらいの気持ちで待ちましょう。

代替ツールを使用する

どうしても今すぐ質問したい場合は、ChatGPT以外の生成AIツールを活用するのもひとつの手です。

近年は、ChatGPTと同様の機能を持つ高性能なAIチャットサービスが多数登場しており、回数制限が緩いものや、無料で使えるものも増えています。

具体的には、文章作成に優れたツールや調べ物に特化したツールなど、用途ごとに特徴がわかれているため、目的に応じて使い分けるのがおすすめです。

あらかじめ代替ツールを把握しておけば、回数制限に達した際も落ち着いて対応できるでしょう。

ChatGPTを今すぐ使いたいときにおすすめの代替ツール6選

ここでは、今すぐChatGPTを使いたいときにおすすめの代替ツールを6個紹介します。

- Claude

- Gemini

- Copilot

- Perplexity

- Felo

- Genspark

それぞれ特徴が異なるため、自分の用途に合ったツールを見つけてみてください。

この記事ではOpenAIの最高性能モデルGPT-5について徹底解説している「GPT-5最新機能&プロンプト実践マニュアル 」を用意しています。

この資料では、GPT-5の基本的な使い方やプロンプトのコツ、ユースケースなどを解説しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってGPT-5を使いこなせるようになりましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらうClaude

Claude(クロード)は、Anthropic社が開発した高性能なAIチャットツールです。ChatGPTと同様に、質問への回答や文章の作成、要約などに対応しています。

とくに評価されているのが、非常に長い文章を一度に処理できる能力です。一般的な書籍1冊分ほどのテキストでも一括で読み取り、要約や分析ができるため、資料の整理やリサーチにも活用できます。

2025年11月25日には、最新モデルの「Claude Opus 4.5」がリリースされました。コーディングやエージェントタスク、推論力などが大幅に強化された世界最高レベルの性能を持ちます。

また、日本語の回答も丁寧かつ論理的で、複雑な質問にも的確に対応してくれるため、日常的な情報収集や文章作成でも活躍します。

無料プランでは、1日に利用できる回数に制限がありますが、長文の処理や要約も試せます。長文処理や丁寧な回答の精度という点で、ChatGPTの代わりとして十分に活用できるツールです。

>Claudeはこちらから

Gemini

Gemini(ジェミニ)は、Googleが開発した次世代のAIチャットツールです。

特徴のひとつが、文章や画像、音声などに対応できるマルチモーダル機能です。テキストだけでなく、画像を見せて質問したり、音声で操作したりと、より直感的で柔軟なやり取りができます。

また、Googleサービスとの連携ができる点も大きな魅力です。Gmailの内容を要約したり、Googleカレンダーの予定を確認・追加したりするなど、日常業務を効率化する機能が備わっています。

無料プランでも高機能モデルの「Gemini 3 Pro」が回数制限付きで利用でき、軽量モデルの「Gemini 2.5 Flash」は制限が緩和されるため、用途に応じた使い分けが可能です。

Googleアカウントがあればすぐに利用できるため、ChatGPTの代わりとして手軽に使えるツールです。

>Geminiはこちらから

Copilot

Microsoft Copilot(コパイロット)は、Microsoftが開発したAIアシスタント機能付きのチャットツールです。

ChatGPTの「GPT‑5.1」が無料で利用でき、ChatGPTと同様に質問への回答や文章作成、要約、コード生成など幅広い用途に対応しています。

※近日中にGPT-5.2が実装予定

特徴のひとつは、Microsoft製品と連携できる点です。OutlookやWord、Excelなどと統合されており、メールの要約や資料の自動作成、表計算の補助といった業務を効率化できます。

2025年12月16日時点で、無料プランでも音声での対話や複雑な推論を行う「Voice」や、「Think Deeper」機能は無制限で利用できます。

Office連携や音声機能の柔軟さという点で、ChatGPTの代わりとして活用できるツールです。

>Copilotはこちらから

Perplexity

Perplexity(パープレキシティ)は、検索とAIチャットを組み合わせた高性能な情報収集型AIツールです。

質問に対して、複数の情報源から要点をまとめて回答してくれるため、リサーチや比較検討に活用できます。

特徴のひとつは、回答とともに参照元のリンクが表示される点です。どの情報にもとづいているかをすぐに確認できるため、信頼性を重視した情報収集や学術、ビジネス用途にも向いています。

また、「Pro検索」や「Deep Research」といった機能を使えば、複雑なテーマも多角的に分析・整理できます。リサーチ履歴をスレッド形式で保存・共有できる点も便利です。

無料プランではクイック検索は無制限、Pro検索も1日5回まで利用できます。アカウント登録だけですぐに利用を始められるため、情報を深く調べたい場面で、ChatGPTの代わりとして活用できるツールです。

>Perplexityはこちらから

Felo

Felo(フェロー)は、Felo Inc.が開発した情報収集と資料整理に特化したAIチャットツールです。質問に対して複数の情報源をもとに回答を生成し、レポートやプレゼン資料の作成に役立つ内容を出力できます。

特徴のひとつが、自動でスライド資料(PowerPoint形式)やマインドマップを生成できる機能です。

WebページやPDF、Wordファイルなどを読み込ませると、内容を整理・構造化し、視覚的にわかりやすい資料として出力できます。

また、Fact-check Agent機能を使えば、記事や主張の信頼性をAIが評価し、情報の真偽を確認する場面にも対応できます。

無料プランでも通常検索は無制限、Pro検索は1日5回まで利用でき、スライド資料やファイル整理などの主要機能が利用可能です。日本語との親和性も高く、調査や資料作成を効率化したい場面で、ChatGPTの代わりとして活用できるツールです。

>Feloはこちらから

Genspark

Genspark(ジェンスパーク)は、複数のAIエージェントが連携して検索や資料作成、分析までこなすオールインワン型AIツールです。

質問するとリアルタイムで「Sparkpage」を生成し、要点と参照元をまとめて提示してくれるため、エビデンス重視のリサーチや比較検討を高速化できます。

AIスライドやAIシートなどのツール群を同一プロンプトから呼び出せるので、企画書作成やデータ整理などを包括的に作成可能です。

さらに、2025年6月に正式公開された「Genspark AI ブラウザ」は、ブラウザ自体にスーパーエージェントを組み込み、ページ遷移やフォーム入力、情報抽出を自律的にこなします。

無料プランでも、1日100クレジットの範囲でチャットや生成を試せます。検索からブラウジング、資料化まで一気通貫でこなしたい場面で、ChatGPTの代替以上に柔軟に活用できるツールです。

>Gensparkはこちらから

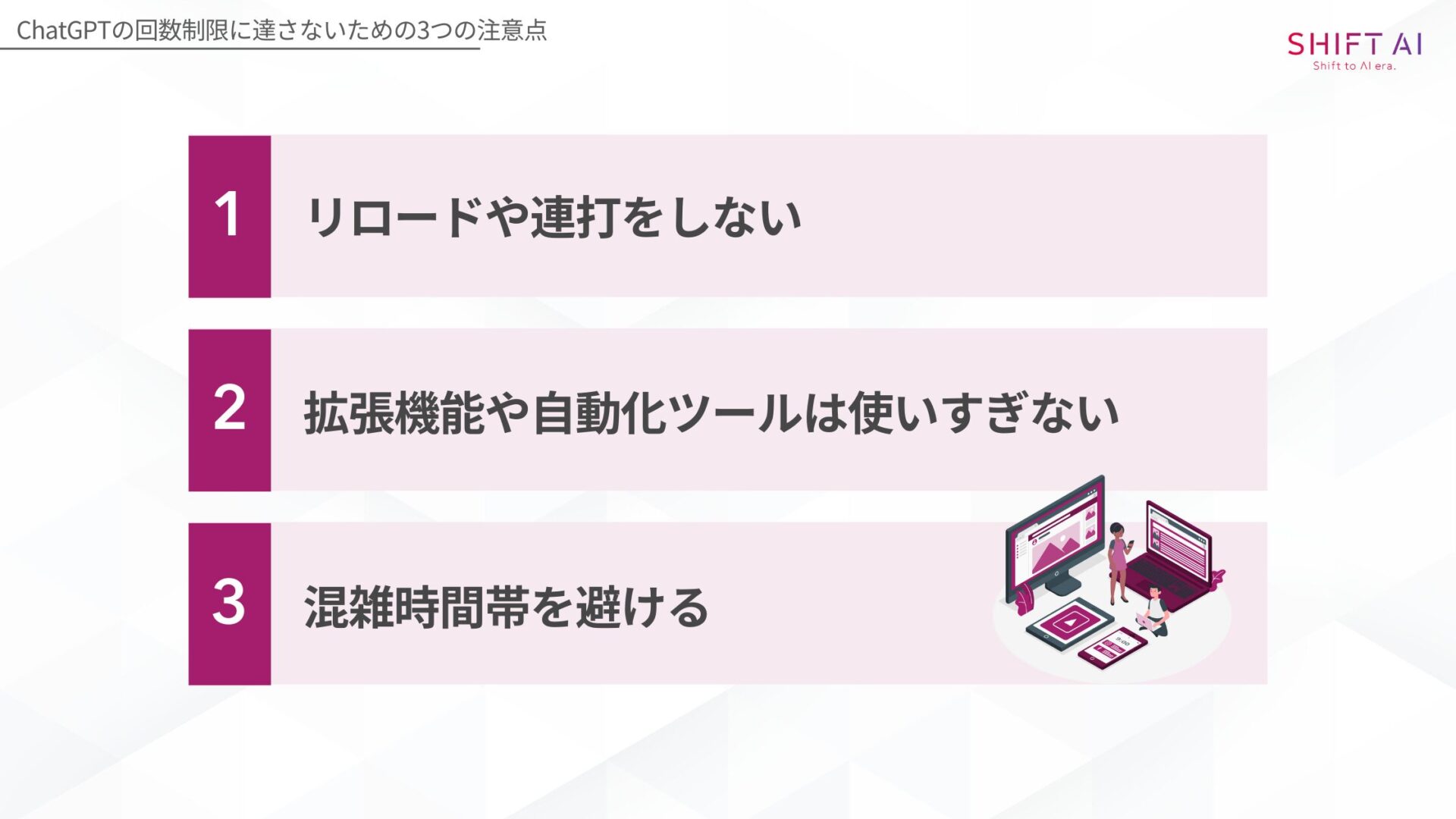

ChatGPTの回数制限に達さないための注意点

ここでは、回数制限に達さないために3つの注意点を紹介します。

- リロードや連打をしない

- 拡張機能や自動化ツールを使いすぎない

- 混雑時間帯を避ける

ちょっとしたことを心がけて、制限に悩まされるストレスを減らしましょう。

リロードや連打をしない

ChatGPTを利用するときは、画面のリロード(再読み込み)や送信ボタンの連打を控える必要があります。

回答が遅いからといって何度もボタンを押したり、ページを更新したりすると、そのたびに新たなリクエストが発生し、使用回数が無駄に消費されてしまいます。

とくに、画面が固まったように見えても、実際には処理が続いている場合があります。そのため、15〜30分ほど待つか、新しいスレッドを立てて再試行する方が安全です。

無駄なリクエストを防げば、利用回数を節約できるだけでなく、エラーの発生も抑えられます。

拡張機能や自動化ツールは使いすぎない

ChatGPTを便利に使える拡張機能や自動化ツールは多くありますが、使いすぎは要注意です。

自動でリクエストを送信している場合が多く、操作していない間にも裏で回数が消費されています。

Webページの内容を自動でChatGPTに送って要約させるような拡張機能では、ページを切り替えるたびに複数のリクエストが発生します。

拡張機能や自動化ツールを導入するときは、通信ログや利用履歴を確認して、不要なリクエストを防ぎましょう。

混雑時間帯を避ける

ChatGPTは混雑しやすい時間帯を避けて使うと、回数制限にかかりにくくなります。

とくに平日のお昼〜夕方や、日本時間で夜8〜10時頃は世界中の利用者が集まりやすく、サーバーの負荷が高くなりがちです。

混雑時間帯では、無料プランの利用者は優先度が下がり、応答が遅くなり、制限に引っかかります。

「今日は少し重いかも」と感じたときは、あえて時間を置いてから再利用して、リクエストの無駄遣いを減らしましょう。

回数制限に振り回されず快適にChatGPTを使いこなそう

本記事では、ChatGPTのプランごとに異なる回数制限の内容や具体的な回避・解除方法、代替ツールなどを解説しました。

回数制限の仕組みと対応策を知っておけば、途中で使えなくなるストレスから解放されます。

また、紹介した6つのChatGPTの代替ツールを使い分けて活用すれば、制限にかかってしまったときでも作業を止めずに済みます。

まずは、自分が利用しているプランの回数制限を確認し、必要に応じて代替手段も準備しておきましょう。

この記事ではOpenAIの最高性能モデルGPT-5について徹底解説している「GPT-5最新機能&プロンプト実践マニュアル 」を用意しています。

この資料では、GPT-5の基本的な使い方やプロンプトのコツ、ユースケースなどを解説しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってGPT-5を使いこなせるようになりましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう執筆者

西啓汰

大学での学びと並行して活動するフリーランスのSEO/Webライター。

研究テーマは「Music to Video」。音楽の歌詞や曲調を分析し、自動で映像を生成する仕組みの開発中。

生成AIツールを実際に触れ、体験を通じて得た知見を活かし、価値を届けるライティングを実践。

趣味は野球観戦とラジオ聴取。

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう