【2026年版】生成AIコミュニティおすすめ11選!初心者向け・無料コミュニティや選び方も紹介

AIコミュニティはChatGPTやGeminiをはじめとした生成AIや、機械学習やディープラーニングなどのAI技術を学べる場を指します。

しかしAIコミュニティは数が多いため「どこを選べばいいのかわからない」「ChatGPTについて学べるコミュニティはどこ?」と悩んでいる方は多いでしょう。

AIコミュニティによって学べる内容や費用感などさまざまなので、参加先を間違えると時間やコストが無駄になってしまうことがあります。

本記事では、無料から有料まで国内外のAIコミュニティを11個厳選し、タイプ別の選び方や参加メリット・注意点を網羅的にまとめています。

生成AIブームが加速する今、学びの速度は“どこで誰と学ぶか”で大きく変わります。

本記事で自分にぴったりのAIコミュニティを見つけて、AI学習の一歩目を踏み出しましょう。

監修者

SHIFT AI代表 木内翔大

SHIFT AIが「日本をAI先進国にする」を目的として運営しているAI大学は、2026年1月時点で会員数20,000人を超える利用者数No.1※のスクールです。

※・GMOリサーチ&AI株式会社調べ ・調査委託先:GMOリサーチ&AI株式会社 ・2023年6月コミュニティ開始・調査時点(2025年2月)における累計登録者13,000名・企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

生成AIに詳しい知見をもった人の集まるコミュニティがあり、常に最新の情報に触れていられるのが特徴です。具体的にどんな実績があるのか、コミュニティの雰囲気なども含めて確認したい方は、以下のリンクからごらんください。

目次

AIコミュニティとは?

AIコミュニティとは、ChatGPTやGeminiなどのAI(人工知能)に関心を持つ人々が集まり、知識や情報を共有し合う場のことです。

初心者から専門家まで立場を超えて交流できたり、コミュニティ内では気軽に質問や相談ができたりするため、独学では得られない学びが得られます。

コミュニティでは、ChatGPTをはじめとした生成AIツールの最新情報や、実践的なノウハウなど幅広い情報交換が行われます。

コミュニティによっては、企業へのAI導入ノウハウや、最新の学術論文についての情報も得られます。

自分の目的に合ったコミュニティに入ることで、効率的に情報収集を行えたり、人脈を広げたりすることができるでしょう。

AIコミュニティのタイプ

AIコミュニティは、主に以下の5タイプに分かれます。

本章では、それぞれのタイプについて詳しく解説します。

オンラインコミュニティ

インターネット上で活動するオンラインのAIコミュニティは、場所や時間を問わず参加できる手軽さが魅力です。

SlackやDiscordなどのチャットツール上で運営されることが多く、パソコンやスマホがあれば全国どこからでも情報交換に参加できます。

たとえば、本記事で紹介するAGIラボ(後述)では、Discordを通じて生成AIの最新情報や活用事例、ノウハウなどが活発に議論されています。

オンラインコミュニティでは24時間いつでも質問や議論が可能で、最新ニュースの共有も素早く行われるため、AI分野の動きにリアルタイムで追うことができます。

オフラインコミュニティ

現実の場で集まるオフラインコミュニティは、直接顔を合わせて交流できるのが特徴です。

勉強会やセミナー、ハッカソン※などが定期的に開催され、同じ空間で議論したり学習したりすることで一体感が生まれます。

※短期間でチームを組んで、集中的にソフトウェアやサービスを開発し、成果を競い合うイベント

たとえば、生成AIに特化した勉強会では参加者が直接顔を合わせ、エンジニアだけでなく非エンジニアも交えて活発な議論が行われています。

対面でのやり取りはオンライン以上に細かなニュアンスを共有しやすく、その場で質問したり実物を見せ合ったりできるため理解が深まりやすいです。

イベント後の懇親会でカジュアルに情報交換や人脈づくりができる点も、オフラインならではのメリットでしょう。

オンとオフのハイブリッドコミュニティ

オンラインとオフラインの両方を組み合わせたハイブリッド型のコミュニティも増えています。

日中はSlackや掲示板などオンラインで情報共有やディスカッションを行いながら、土日は勉強会や交流会を対面またはオンライン配信で開催するといった形です。

普段はネット上で気軽につながりつつ、定期的に直接会うことでメンバー同士の絆を深められるのが特徴です。

たとえば、本記事で紹介するSHIFT AI(後述)では、毎日開催のオンラインセミナーや1,000本以上の動画コンテンツがある他、月に5〜7回の全国各地オフラインイベントが開催されています。

遠方で参加が難しいメンバーに向けてイベントをオンライン中継するなど、誰もが参加しやすい工夫がされている点もハイブリッド型ならではです。オンラインとオフライン双方の利点を活かすことで、コミュニティの活性度と参加のしやすさを両立しています。

企業向けコミュニティ

企業向けのAIコミュニティとは、ビジネスシーンでAIを活用する方を対象にしたコミュニティです。

企業が主導して運営するケースも多く、自社の社員や業界関係者同士で知識交換や技術共有を行います。

たとえば、日本ディープラーニング協会(JDLA)(後述)は産業界におけるディープラーニング活用推進を目的とした団体で、資格制度(G検定・E資格)や研修プログラムを提供しています。

このようなコミュニティでは、最新技術の企業導入事例や業務効率化のノウハウなど、実務に直結する情報が得られるのが特徴です。

また、スポンサー企業による講演やトレーニングセッションが開催されることも多く、参加者は専門性の高いネットワークを広げる機会にもなります。

学術的なコミュニティ

学術的なAIコミュニティは、主に研究者や学生など学術分野でAIに取り組む人々によって構成され、より専門的なAI知識について学ぶことができます。

大学の研究室や学会、論文読書会などがこれに該当し、理論的な議論や最先端の研究成果の共有が活発です。

たとえば、LLM勉強会(後述)は国内の研究者が集まる団体で、最新のAI研究の動向に関する交流が行われています。

学術コミュニティでは専門用語や高度な内容が飛び交いますが、その分AIの本質理解を深めたり、新たな研究アイデアを得たりする絶好の機会となります。

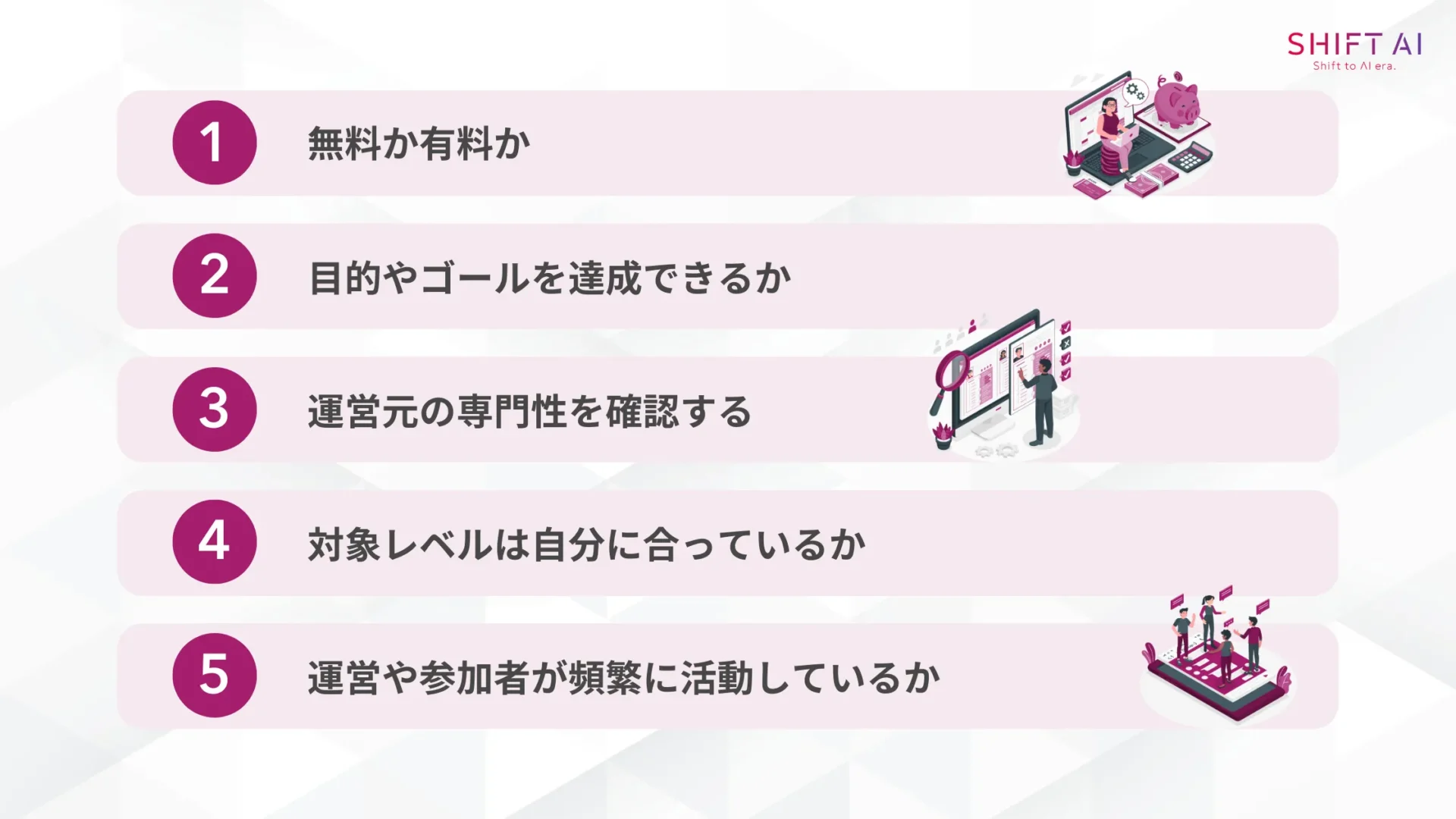

AIコミュニティ選びで失敗しないためのポイント5選

AIコミュニティ選びで以下のポイントを押さえておくと、自分に合ったコミュニティを選べる確率が高まります。

筆者がAIコミュニティに入会する際にも見るポイントです。ぜひ参考にしてみてください。

無料か有料か

コミュニティには、無料で参加できるものと、有料の会費制やメンバーシップ制のものがあります。

| コミュニティ種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 無料 | ・参加費ゼロ ・参加ハードル低い ・多様な情報が共有 ・途中離脱が簡単 | ・情報の信頼性がばらつきやすい ・モチベーションの維持が難しい ・サポート体制が限定的 ・無料コミュニティを起点として有料サービスへ誘導される場合あり ・勧誘・荒らし目的のユーザーが現れやすい |

| 有料 | ・手厚いサポート ・専門性高い限定コンテンツ ・濃密な人脈を形成可能 ・質の高いコンテンツによって学習効率が向上 ・イベント開催 ・コストがかかることによるモチベーション維持 | ・費用が発生 ・選択を失敗すると金銭的なリスクあり ・参加ハードルが無料に比べて高い |

参加費に見合う価値が得られるかを見極めることが大切です。

無料の場合は気軽に参加できるものの、コミュニティによってはトラブルメーカーが現れやすくなります。

一方で有料コミュニティでは、ユーザーからの収入が一部コンテンツ作成やイベントに還元されるため、全体的に質が高くなる傾向です。

また、勧誘・荒らし目的のユーザーも少なくなり、快適な学習環境を得やすくなります。

無料と有料のメリット・デメリットを理解したうえで、参加するコミュニティを選びましょう。

目的やゴールを達成できるか

コミュニティを選ぶ際は、自分の参加目的がそのコミュニティで達成できるかを考えることが重要です。

まず、なぜAIコミュニティに参加したいのかを明確にしましょう。

研究レベルの議論を望む人が初心者向けコミュニティに参加しても物足りなく感じるでしょう。

反対に、初心者が高度な専門コミュニティに入ると内容についていけない可能性があります。

参加前にコミュニティの紹介文や過去の投稿内容を確認し、自分の目的にマッチしているかを見極めましょう。

運営元の専門性を確認する

誰がコミュニティを率いているかによって、コンテンツの内容の質や方向性は大きく左右されます。

経験豊富なAIエンジニアや著名なインフルエンサーが運営しているコミュニティであれば、提供される情報の信頼性が高く、質の高い議論が期待できます。

一方、運営者の経歴が不明瞭な場合や専門知識が十分でない場合、情報の正確さにばらつきが出たり、議論が表面的になる恐れもあります。

主催者のプロフィールや実績(過去のプロジェクト、執筆歴など)を確認したり、その人が他のメディアで発信している内容をチェックするとよいでしょう。

対象レベルは自分に合っているか

自分の知識・スキルのレベルに合ったコミュニティを選ぶことも、継続的に学ぶ上で大切なポイントです。

| レベル | 学べる内容の例 |

|---|---|

| 初心者向け | ・AI(ChatGPT)の基礎 ・生成AIツール活用ノウハウ ・実務で活用できる質の高いプロンプト ・最新のAI情報 |

| 上級者・専門家向け | ・AIモデルのファインチューニング手法 ・最新論文の輪読や議論 ・AIアライメントの重要性 ・AIによるアプリ開発 |

コミュニティの過去の投稿内容やイベントのテーマから、話題の難易度や専門性を推し量ることができます。

自分にとって難しすぎず簡単すぎない、程よい刺激を得られる環境を選ぶことで、モチベーションを保ちつつ効率よく成長できるはずです。

完全な初心者の場合は、コミュニティよりもさらに手軽に参加できるオンラインのセミナーに参加してみることもおすすめです。

以下の記事では生成AIのセミナーを厳選して紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

運営や参加者が頻繁に活動しているか

参加者数が多く、日々の投稿やイベント開催が頻繁なコミュニティは、それだけ多くの有益な情報を得られる傾向にあります。

一方で、メンバーは多くても投稿がほとんど無かったり、最後の更新が何ヶ月も前であるようなコミュニティでは十分な学習効果が期待できないでしょう。

事前にコミュニティの公開ページや過去ログを見て、どのくらいの頻度で情報交換やイベントが行われているかを確認しましょう。

活発なコミュニティでは質問への回答が早く、定期的な勉強会や最新ニュースの共有が行われるなど、メンバー同士の交流が盛んです。

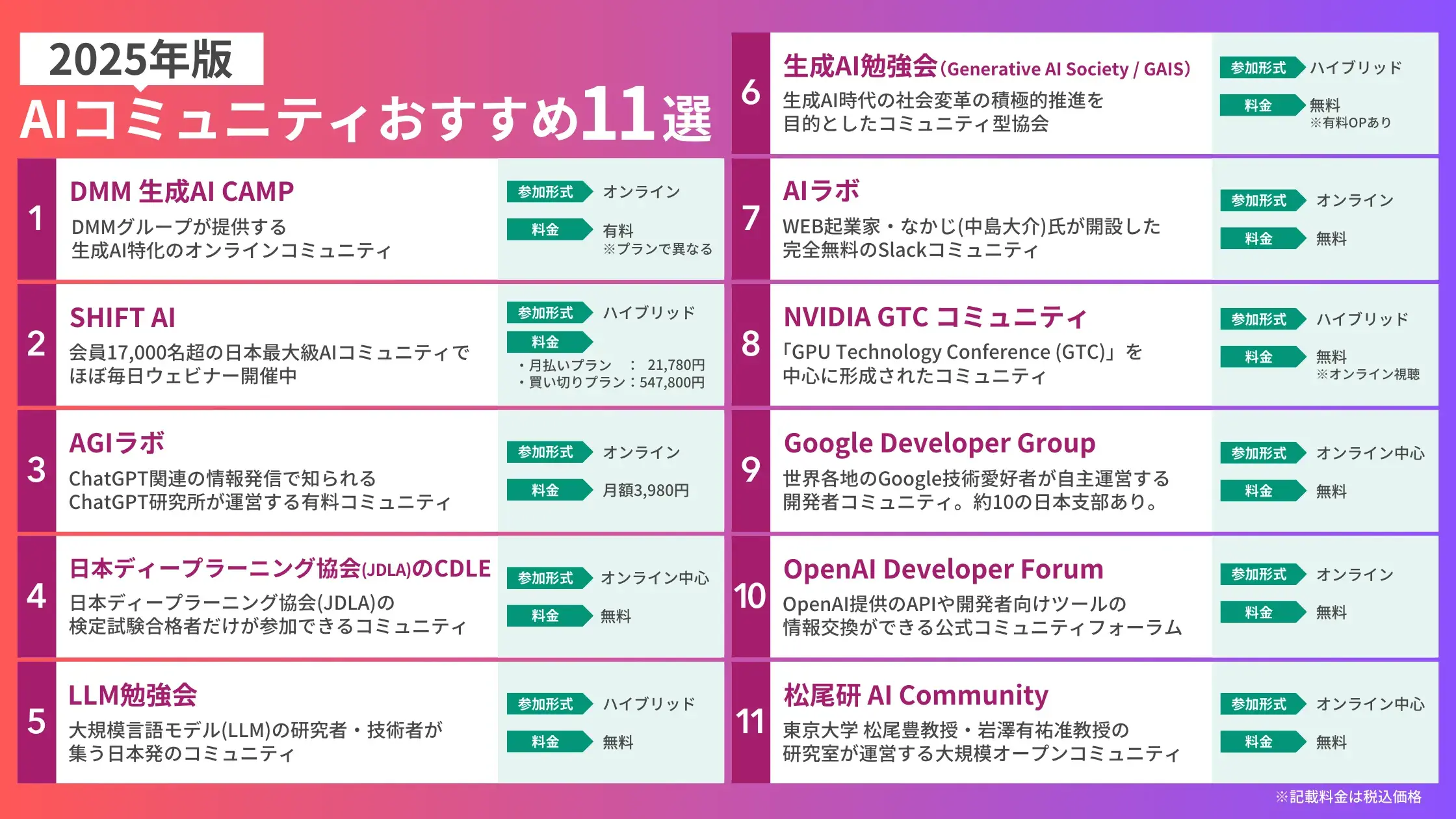

【ChatGPTも学べる】AIコミュニティおすすめ11選

本章では、2026年に活動しているAIコミュニティを紹介します。

それぞれの特徴や料金などを詳細に解説しているため、自分に合ったコミュニティを見つける参考にしてみてください。

DMM 生成AI CAMP

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| DMMグループ(インフラトップ) | 有料(詳細は本文に記載) | オンライン | ・集中講座 ・週次ウェビナー ・副業案件紹介 | 生成AI初心者〜中級者 |

DMM 生成AI CAMPはDMMグループが提供する生成AI特化のオンラインコミュニティです。

実践的なカリキュラム構成で、プロンプトエンジニアリングやChatGPTの活用方法など、ビジネスに役立つスキルを学べます。

| コース | 内容 |

|---|---|

| プロンプトエンジニアリング基礎マスターコース | 生成AIの基本的な使い方とプロンプトエンジニアリングの基礎 |

| プロンプトエンジニアリングマーケティングコース | 生成AIをマーケティング業務に活用 |

| プロンプトエンジニアリング営業コース | 生成AIを営業業務に活用 |

| 生成AIエンジニアコース | Pythonの基礎、ChatGPT API、LangChainを用いたRAG/AIエージェントの実装など |

メンターによる手厚いサポート体制も特徴で、課題レビューや質問サポートなどを通して、着実にスキルアップできます。

また、運営には生成AI分野で著名な小澤健介氏(おざけん)もナビゲーターとして参画しており、最新技術に触れながら実践力を高めたい人に適したオンラインコミュニティです。

料金は以下のとおりです。

| 4週間プラン(単体)※1 | 8週間プラン(単体)※1 | 6週間プラン(セット)※2 | 10週間プラン(セット)※2 | |

|---|---|---|---|---|

| 通常料金(税込) | 198,000円 | 247,500円 | 297,000円 | 346,500円 |

| 分割払い例※1 | 月々17,400円~ | 月々21,800円~ | 月々26,200円~ | 月々30,600円~ |

| 補助金適用後料金(税込) | 72,000円 | 90,000円 | 108,000円 | 126,000円 |

| 課題フィードバック | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |

| チャットサポート | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |

| 学習時間(目安) | 週7〜8時間 | 週4〜5時間 | 週10〜11時間 | 週6〜7時間 |

※1:単体で気になるコースだけを学習できるプラン

※2:基礎コースと職業別コースとのセットプラン

※料金は変更される可能性があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

DMM 生成AI CAMPは以下のような方におすすめです。

- 生成AIに興味がある方

- 業務効率化を目指したい方

- プロンプトエンジニアリングを極めたい方

本記事で紹介しているコミュニティを一通り確認してみて、DMM 生成AI CAMPに興味をもった方は公式サイトをご確認ください。

SHIFT AI

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 株式会社SHIFT AI | 有料(詳細は本文に記載) | ハイブリッド | オンライン講義・オフライン交流勉強会・SNSコミュニティ | 生成AI初心者〜中級者 |

SHIFT AIは、2026年1月時点で会員数が20,000人以上にのぼる利用者数No.1※のAIコミュニティです。

※・GMOリサーチ&AI株式会社調べ ・調査委託先:GMOリサーチ&AI株式会社 ・2023年6月コミュニティ開始・調査時点(2025年2月)における累計登録者13,000名・企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

SHIFT AIの特徴は以下のとおりです。

- 1,000を超える動画・テキストコンテンツ

- 講師陣にプロ人材が多数(インフルエンサーも)

- 各分野の著名人やインフルエンサーが参加する数百人規模のリアルイベント(月1〜2回)

- 上記以外にも小規模オフ会多数(月3〜5回、全国)

- ほぼ毎日開催されるAI人材によるウェビナー

- 運営者はXで11万人のフォロワーを抱える木内翔大氏

SHIFT AIで学べる内容を以下にまとめます。

| 分野 | 内容 |

|---|---|

| 基礎学習コース | 生成AIの基礎から、AIを活用した副業、ChatGPTの基本操作などを学べる。 |

| AI人材コース | プロンプトエンジニアリングやAIコンサルタントのなり方、AIライティング、AIエンジニア、画像・動画生成ノウハウなどを幅広く学べる。 |

| スペシャルコース | DifyやPerplexity、Replit、Feloなどの特定ツールの基礎・応用、法人営業のノウハウなど、より実務的な内容を学べる。 |

| 業務効率化コース | リサーチ業務や議事録作成など、会社で使えるスキルを学べる。 |

料金は以下のとおりです。

また、SHIFT AIではほぼ毎日ウェビナーが行われており、受講者の方は過去のアーカイブもすべて視聴できます。もちろん、リアルタイムで参加して、講師に直接質問もできます。

さらに、月に1〜2回の頻度で開催される数百人規模の大型リアルイベントや、月3〜5回程度行われる勉強会などのオフラインイベントも活発に行われています。

左:津本 海氏(株式会社スニフアウト 代表取締役)

右:池田 朋弘氏(株式会社Workstyle Evolution代表取締役)

中央:木内 翔大氏(株式会社SHIFT AI 代表取締役)

SHIFT AIは、以下のような方におすすめです。

- AIを触ったことがないが、漠然と将来に不安を感じている

- AIを触り始めたが、イマイチ使いこなせている気がしない

- マネタイズは少しできたが、さらに伸ばしていきたい

- AI人材とリアルの人脈を作りたい

SHIFT AIの入会のためには、まずは無料のオンライン説明会(セミナー)に参加していただく必要があります。

入会のフローは以下のとおりです。

- 説明会に参加する

- 説明会で案内を受けて手続きを行う

説明会は以下の構成で行います。

- 前半(開始〜1時間程度):AI時代のキャリアアップのノウハウや副業で成功するコツ、最新のAI情報などを解説

- 後半(〜終了):SHIFT AIの説明会(学べる内容や目指せるキャリア事例、料金など)

SHIFT AIの説明だけを聞きたい場合は、セミナー開始1時間程度経ってから参加していただいても構いません。説明会(セミナー)の開始については申込時のメールで通知されます。

もちろん、説明会(セミナー)に参加したからと言って、無理に入会の強要をすることはありません。途中退室も可能です。

参加者限定で、計12個のAI活用プレゼント集の特典も用意しています。ぜひ以下のボタンから無料説明会(セミナー)にお申し込みください。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加するAGIラボ

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| ChatGPT研究所 | 月額3,980円 | オンライン | ・記事コンテンツ ・会員限定記事Discord交流 ・定期ワークショップ | 中級者〜上級者 |

AGIラボは、ChatGPT関連の情報発信で知られる「ChatGPT研究所」が運営する有料コミュニティです。

月額費用は3,980円で、会員になると300本以上の過去記事を含む最新の生成AI活用ノウハウ記事が読み放題となります。

記事内容はChatGPTや各種生成AIツールの実践的な使い方に特化しており、業務効率化やクリエイティブ作業への応用アイデアなどです。

また、会員限定のDiscordコミュニティでは日々メンバー同士が知見を共有し合い、定期的にアイデア交換や共同プロジェクトに発展する場にもなっています。

AGIラボは以下のような方におすすめです。

- 最新のAI情報を効率的にキャッチアップしたい

- 中・上級者向けのAI活用ノウハウを得たい

- 質の高い記事を無制限に読みたい

生成AIの詳細な知識を深めたい中・上級者に最適と評されており、最新トレンドを追求する国内有数のAIマガジン・コミュニティとして進化し続けています。

AGIラボは公式noteから入会可能なので、興味のある方は確認してみてください。

さらに以下の記事では、ChatGPTに特化したコミュニティも紹介しています。「ChatGPTについて一番気になる」という方はぜひ参考にしてみてください。

日本ディープラーニング協会(JDLA)のCDLE

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 一般社団法人日本ディープラーニング協会 | 無料 ※資格合格者限定 | オンライン中心 | ・Slack交流 ・勉強会プロジェクト協働 | ・JDLA資格合格者 ・AI中級者〜上級者 |

同協会が運営する「Deep Learning Evangelists (CDLE)」は、日本ディープラーニング協会(JDLA)の検定試験(一般向けG検定・技術者向けE資格)の合格者だけが参加できるコミュニティです。

東大の松尾豊教授が理事長を務め、産学の有識者や企業が多数参画しています。

CDLEの特徴は以下のとおりです。

- 合格者同士がSlack上で日常的に最新の論文やイベント情報を共有し合い、質問・議論を交わす

- 定期的にオンラインセミナーやハンズオン勉強会が開催され、最新の活用事例や技術動向について学べる

- 有志によるプロジェクト活動

- 合格者限定のコミュニティサイト(β版、年数回募集・有料)も用意されている

Slack参加は無料ですが資格合格が前提であり、JDLA会員企業として協会に加盟する場合は別途年会費が必要です。

日本ディープラーニング協会(JDLA)の詳細は公式サイトからご確認ください。

LLM勉強会

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 国立情報学研究所 | 無料 | ハイブリッド | ・月次勉強会 ・共同開発 ・Slack交流 | ・研究者・開発者 ・AI上級者 |

LLM Developers JPは、大規模言語モデル(LLM)の研究者・技術者が集う日本発のコミュニティです。国立情報学研究所(NII)の主導で組織されており、正式名称を「LLM勉強会 (LLM-jp)」と言います。

大学や企業のNLP研究者・エンジニアなど1000名以上が参加しており、LLMの共同開発や情報共有を目的としています。

主な活動として、月に一度程度オンラインで定期勉強会を開催し、最新の研究成果や技術課題について発表・議論します。

また、有志によるプロジェクトも進められており、成果は論文やGitHubで公開されています。

参加費や会費はありませんが、単独ではなく研究室や企業などのグループ単位で参加する必要があります。詳細は公式サイトでご確認ください。

生成AI勉強会(Generative AI Society / GAIS)

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 一般社団法人生成AI協会 | 無料(有料オプションあり) | ハイブリッド | ・月例勉強会 ・分科会Facebook交流 | ・AI中級者〜上級者 |

生成AI勉強会(Generative AI Society, GAIS)は、生成AI時代における社会変革を積極的に推進することを目的に2023年に設立されたコミュニティ型協会です。

「傍観者ではなく社会課題の解決に生成AIを活かそう」という趣旨のもと、産官学の幅広いメンバーが参加しています。

主な活動は月例のオンライン勉強会で、最新の生成AI技術動向や活用事例について専門家が講演し、参加者同士で議論します。

コミュニティ運営はFacebookの非公開グループ上で行われ、日々情報交換や質問対応を行っています。

勉強会はリアル会場とオンライン配信のハイブリッド形式で行われる場合もあり、実際に顔を合わせたネットワーキング機会も提供されています。

参加費は基本無料です。参加に関しては、公式サイトで詳細をご覧ください。

AIラボ

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| なかじ(中島大介) | 無料 | オンライン | ・Slack情報共有・Q&A ・AIニュース要約 ・限定ライブ配信 | AI初心者〜中級者 |

AIラボは、YouTube「ウェブ職TV」で知られるWEB起業家・なかじ(中島大介)氏が2023年4月に開設した完全無料のSlackコミュニティです。

メンバー数は2026年1月時点で約14万人に到達し、生成AIやChatGPT、Midjourney、StableDiffusionなどの情報共有、質問相談、メンバー間コラボが日々行われています。

また、不定期ではありつつも、会員限定のセミナーも開催されます。

参加は公開Slack招待リンクから誰でもOKで、審査や費用は一切不要です。

AIツールを実践しながら仲間を増やしたい初心者〜中級者に最適なオンラインコミュニティです。

NVIDIA GTC コミュニティ

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| NVIDIA | 無料(オンライン視聴) | ハイブリッド | GTCカンファレンスオンデマンドセッション | ・開発者・研究者 ・中級者〜上級者 |

NVIDIA GTCコミュニティとは、NVIDIA社が主催する開発者向け年次イベント「GPU Technology Conference (GTC)」を中心に形成されたコミュニティです。

GTCはGPUを活用して最先端の課題解決に取り組む科学者・研究者・開発者のための国際会議であり、その参加者コミュニティは世界中に広がっています。

毎年開催されるGTCでは、NVIDIA創業者であるジェンスン・フアン氏による基調講演のほか、AI・ディープラーニング、データサイエンス、コンピュータビジョン、メタバースなど多岐にわたる分野の技術セッションが数百以上行われます。

GTC参加自体はオンライン視聴なら無料で、登録すれば多くのセッション動画がオンデマンドで視聴可能です。

GPUコンピューティング分野に携わる開発者・研究者にとって、GTCコミュニティは最新技術を学び仲間と交流するための企業主導コミュニティとして機能しています。

NVIDIA GTCコミュニティに興味がある方は、ぜひ公式サイトを覗いてみてください。

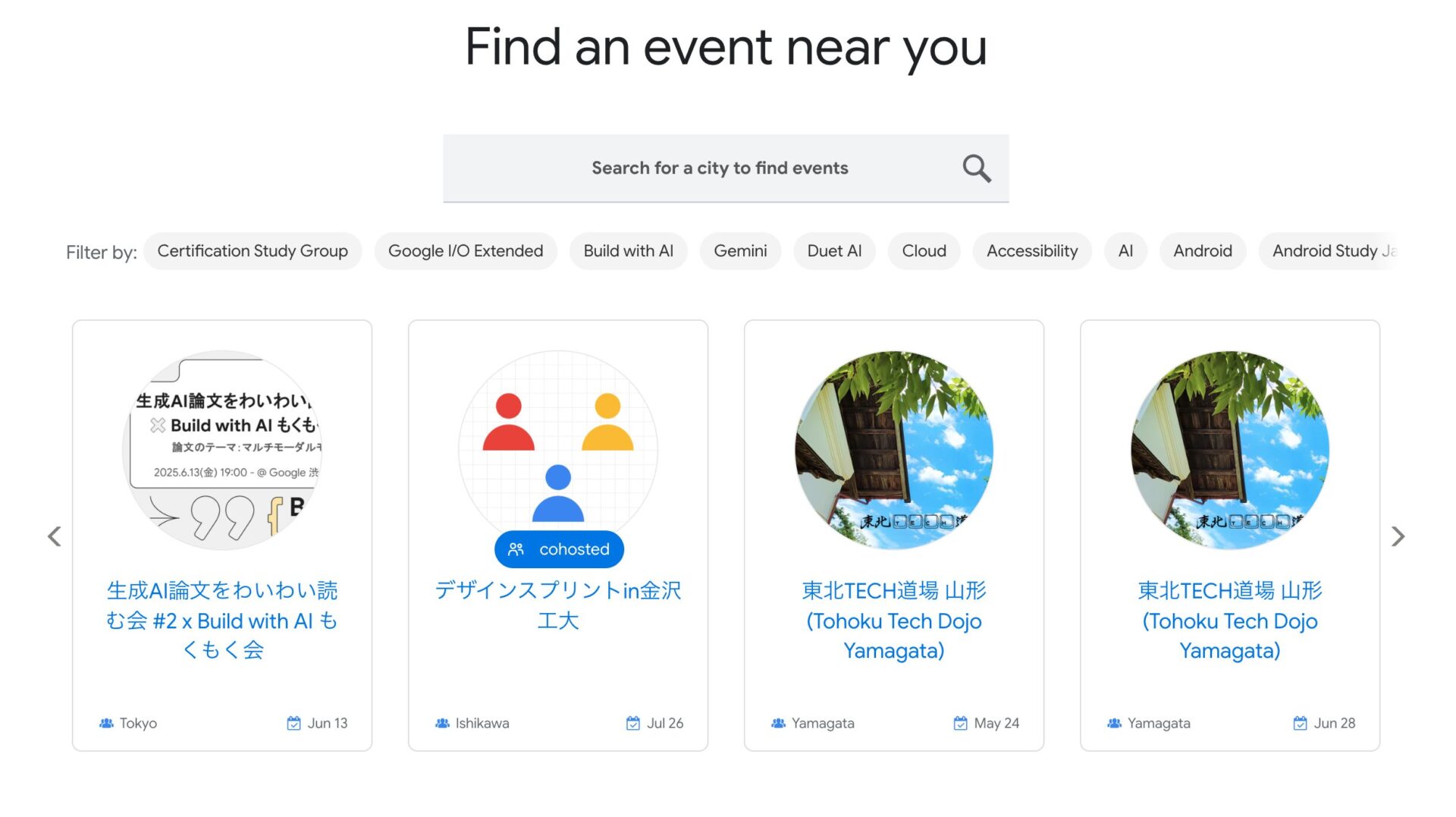

Google Developer Group

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| Google Developer Groups各支部 | 無料 | オフライン中心 | ・勉強会 ・ハンズオンライブビューイング | ・AIに興味ある開発者 ・初心者〜上級者 |

Google Developer Groups (GDGs)は、世界各地のGoogle技術愛好者が自主運営する開発者コミュニティで、日本国内にも約10の支部があります。

その中で機械学習や生成AI分野に力を入れるGDG支部では、AI技術に関する勉強会やイベントが定期的に開催されています。

たとえば、GDG TokyoではLLM(大規模言語モデル)の最新論文をみんなで読んで議論するイベントが開催されました。

GDG Kansaiでも「AI時代のIT人材育成」をテーマにしたセミナーが行われるなど、各コミュニティごとに特色あるAIイベントが企画されています。

GDGのイベントは基本的に参加無料で、地域の貸会議室や大学施設、Googleオフィスなどに集まって対面で行われます(昨今はオンライン併用も増えています)。

Google Developer Groupに興味がある方は、ぜひ公式サイトを覗いてみてください。

OpenAI Developer Forum

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| OpenAI | 無料 | オンライン | ・Q&A ・アップデートについて ・モデルについての議論 | ・OpenAIユーザー ・中級者〜上級者 |

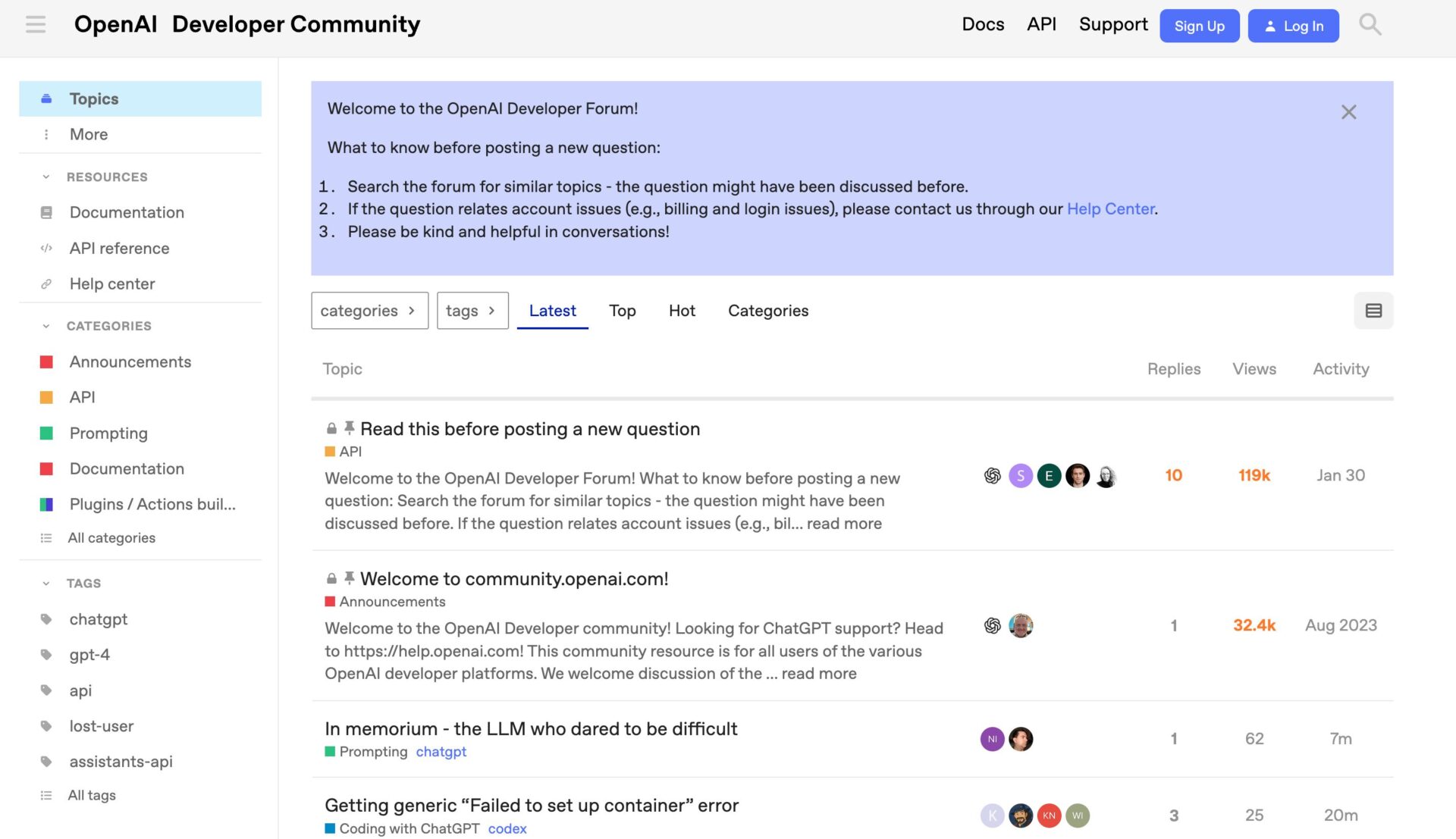

OpenAI Developer Forumは、OpenAIが提供するAPIや開発者向けツールについてユーザー同士が情報交換できる公式コミュニティフォーラムです。本コミュニティは誰でも無料で閲覧・投稿できます。

フォーラム内ではカテゴリーごとにトピックが整理されており、たとえば「API」カテゴリではOpenAI APIの使い方やエラーメッセージへの対応策についての質問・議論が行われています。

開発者は自身の実装上の疑問を投稿し、他の経験豊富なユーザーやOpenAIのスタッフから回答や助言を得ることができます。

利用者層は世界中のAI開発者で、OpenAIのモデルを自分のアプリや研究に組み込んでいる方が多くいます。

OpenAI Developer Forumは、最新の生成AIプラットフォームを扱う開発者たちを支えるグローバルなオンラインコミュニティとして、日々知見の共有と問題解決に役立てられています。

OpenAI Developer Forumに興味がある方は、ぜひ公式サイトを覗いてみてください。

松尾研 AI Community

| 主催/運営 | 料金 | 参加形式 | 活動内容 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 東京大学松尾・岩澤研究室 | 無料 | オンライン中心 | ・オンライン勉強会 ・入門講座Slack交流 | ・学生・社会人 ・初心者〜上級者 |

松尾研 AI Communityは、東京大学 松尾豊教授・岩澤有祐准教授の研究室が運営する大規模オープンコミュニティで、生成AI・機械学習の学習支援を目的としています。

特徴は「コミュニティ型教育」の手法を取り入れている点で、学生と社会人を含む参加メンバー同士が教え合い学び合う場となっています。

中核となる松尾研 LLMコミュニティには現在6,000名以上が参加しており、原則無償でコミュニティメンバーを受け入れています。

毎週火曜日夜には上級者向けオンライン勉強会「Paper & Hacks」を開催しています。

一方で、初心者層には「Beginning LLM」と題した入門イベントシリーズを提供し、LLMの基礎ロードマップや効果的な独学法、ChatGPTの活用ワークショップなどを解説しています。

これらイベントはConnpassで募集され、Zoomでライブ実施、後日YouTubeで公開されるため、忙しい人もアーカイブで学べます。またSlack上に専用コミュニティがあり、日々質問や情報共有が活発です。

本コミュニティは学生が中心とはいえ社会人の参加も歓迎されており、実際に多様なバックグラウンドのメンバーが交流しています。

松尾研 AI Communityに興味がある方は、ぜひ公式サイトを覗いてみてください。

個別AIツールのコミュニティもおすすめ

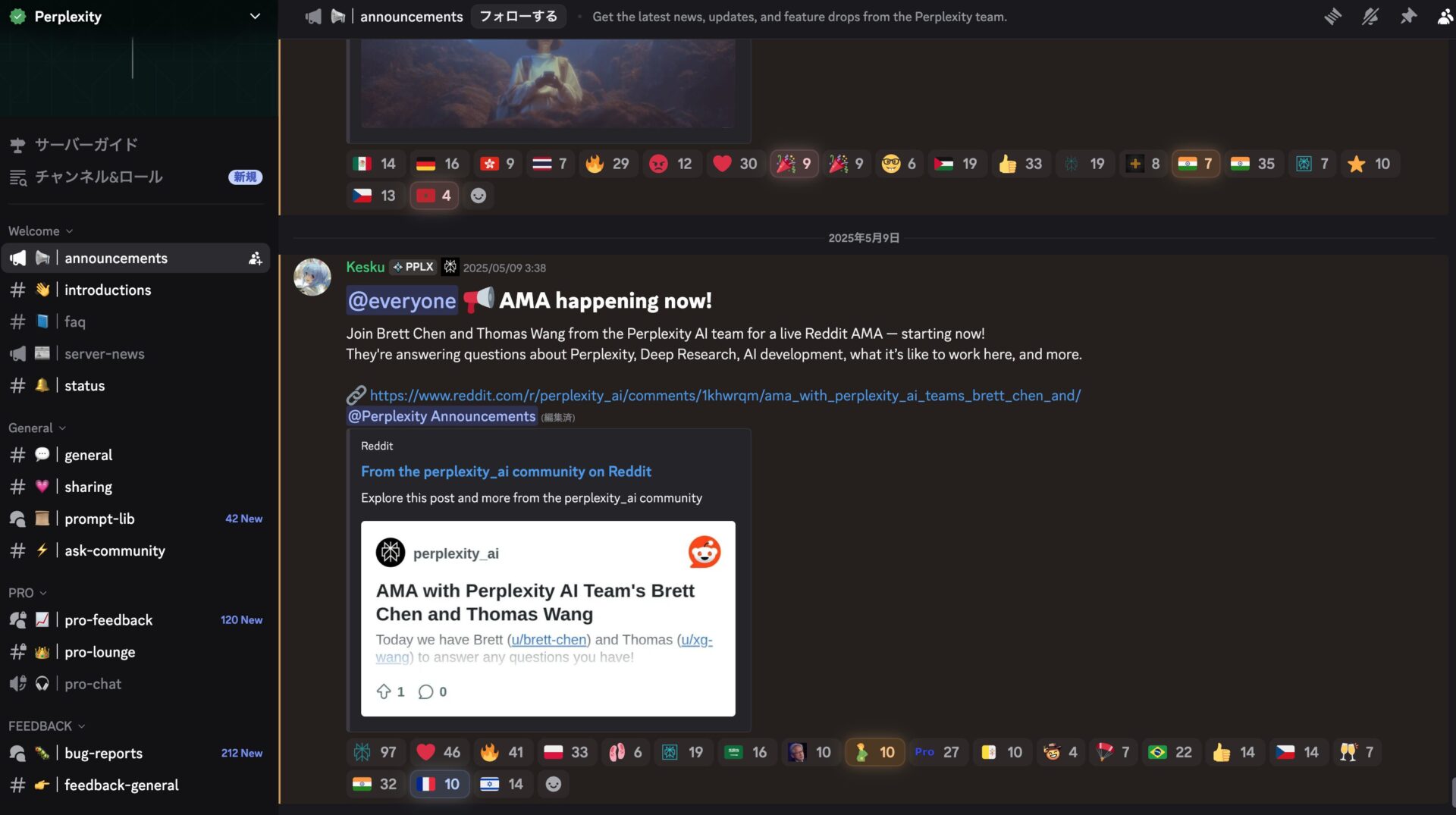

ツールの開発会社が独自に運営しているコミュニティもおすすめのひとつです。コミュニティの多くはDiscordであり、参加費は無料である場合がほとんどです。

筆者が入っている生成AIツールのコミュニティの一部を紹介します。

- Perplexity

- OpenAI

- Dify

- ElevenLabs

- Anthropic

- Midjourney

- Leonardo.ai

- Create

以下は、筆者が参加しているPerplexityのDiscordコミュニティの様子です。

ツールのコミュニティでは、ツール活用ノウハウやエラー時の対応などを参加者同士で議論できます。また、運営が回答してくれて、問題解決が迅速に行われることがあります。

よく使うAIツールにコミュニティがあるなら、積極的に参加することを推奨します。

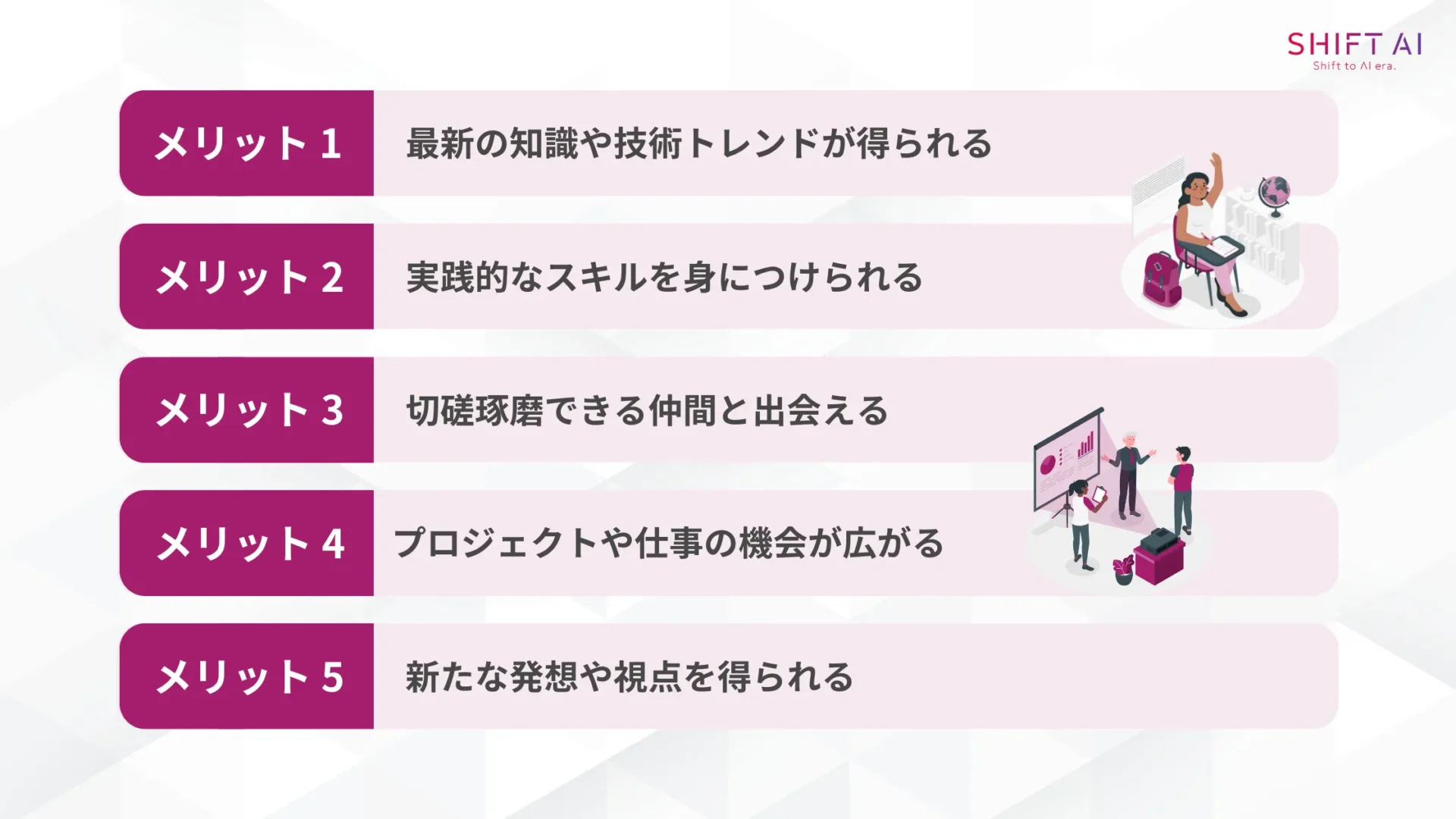

AIコミュニティに参加するメリット

AIコミュニティに参加するメリットは以下のとおりです。

メリットを知っておくと、学びを無駄にすることなく、AIコミュニティを効果的に活用できます。

最新の知識や技術トレンドが得られる

AIコミュニティに参加する最大のメリットの一つは、ChatGPTの最新機能や注目のAIツールなど、常に最新の知識や技術トレンドを入手できるため、情報収集の効率化が期待できます。

個人で情報収集をしていると見落としてしまいがちなニュースや論文発表、新しいツールのリリースなども、コミュニティ内ですぐに話題に上ります。

実際、さまざまなコミュニティに所属している筆者も、各種コミュニティ内で共有される情報で勉強しています。

また、自分でも情報を共有することで理解度が促進されつつ、メンバーに認知されるようになります。

急速に発展するAI分野において、コミュニティは信頼できる最新情報源として機能しているのです。

生成AIについて、コミュニティや独学で勉強したいと考えている方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

実践的なスキルを身につけられる

コミュニティでは、実際に手を動かしながら学べる機会も提供されることがあり、ChatGPTやGeminiなどのツールを実際に使うことによってスキルを磨けます。

たとえば、本記事で紹介したSHIFT AIでは、スキルを磨くための勉強会や、画像生成のコンペなどが月に複数回開催されています。

このような実践的な作業を通じて、ツールの活用スキルが自然と身につきます。

疑問点があればその場で質問でき、経験者からコードの改善点を教わることもできるため、独学に比べて格段に効率よくスキルアップできるでしょう。

SHIFT AIが展開するコミュニティについてもっと詳しく知りたい方は、以下のリンクから詳細をごらんください。

利用者数 2万人超え

切磋琢磨できる仲間と出会える

一人で学習しているとモチベーションの維持が難しい時もありますが、コミュニティには共通の興味を持つ様々な人が集まるため、お互いに刺激を与え合いながら成長できます。

たとえば、他のメンバーが作った作品や解決した課題を見ることで「自分も頑張ろう」と刺激を受けたり、自分の知見を共有して感謝されることで自信につながったりします。

同年代の仲間はもちろん、経験豊富なメンター的存在や異業種の専門知識をもつ人と繋がれることもあり、多角的な視点で切磋琢磨できる環境が得られます。

困難に直面したときも仲間から助言や励ましをもらえるため、挫折しにくく継続的な学習意欲を維持できるでしょう。

また、コミュニティと同様に、AIを学ぶことに特化したスクールの活用も仲間に出会える場としておすすめです。

以下の記事ではおすすめの生成AIスクールを紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

プロジェクトや仕事の機会が広がる

コミュニティで築いた繋がりは、思わぬプロジェクトや仕事のチャンスに発展することがあります。

実際に筆者も、コミュニティ内で仕事をいただいた経験が何度もあります。

やはり、同じ目的をもちつつも、職業や専門性が異なる人が集まるコミュニティでは案件が集中しやすいのだと身をもって体感しています。

コミュニティは単なる学習の場に留まらず、自分のスキルや情熱をアピールすることでキャリアにつながる舞台にもなり得ます。

積極的に参加し実績を積むことで、思い描いてもみなかったようなキャリアへの道が開くかもしれません。

新たな発想や視点を得られる

コミュニティでの交流は、さまざまなバックグラウンドや専門分野を持つ人々との議論を行えるため、「そんな考え方があったのか」と目から鱗が落ちるような気づきを得ることができます。

筆者はプログラミングができないのですが、同コミュニティのエンジニアの方からアドバイスをいただいたことで、AIを活用して自分でアプリを開発できるようになるまでに至りました。

本章で紹介したメリットを享受するには、メンバーが多いコミュニティを選ぶことをおすすめします。メンバーが多いことで人との関わりが増えるためです。

本記事で紹介した中からコミュニティを選ぶ際には、メンバーの多さも考慮してみるとよいでしょう。

【筆者経験あり】AIコミュニティに入会して得られること

筆者がこれまで複数のコミュニティに入会して得られた経験を、本章では解説します。

- 実業務で活かせる内容を学べる

- 最新のAI情報を効率的にキャッチアップできる

- 案件獲得数が増加する

自分の業務に特化したノウハウを学べる

AIコミュニティに入会することで、本業や副業のジャンルに特化したAI活用法を学べます。

筆者の場合は本業でSEOマーケターと書籍やSEOのライティングをしています。

ライティングについてはネットに情報が溢れていますが、マーケティングへのAI活用ノウハウは少ないのが現状です。また、マーケティングのAI活用法があったとしても、私の業務にドンピシャな使い方はほとんど解説されていません。

しかし、コミュニティに入ることで、同じ職業の方と交流でき、その結果として自分の業務に特化したAI活用法を得られることがありました。

もし「SNSでAIの活用法をよく見るけど、自分の業務には使えないなあ」と感じたことがある方は、コミュニティの入会で悩みが解決できるでしょう。

さまざまなAI情報をキャッチアップできる

活発なAIコミュニティでは毎日のようにAIの最新情報が共有されるため、自分ではキャッチアップしにくい情報も得られます。

コミュニティに入っていない場合は、ニュースサイトやSNSなどで毎日情報を漁る必要がある上、集める情報に偏りが生じます。

しかしコミュニティであれば、さまざまな方が情報を共有するため、自分だとキャッチアップしにくい情報にもアクセスできます。それによって新しい視点を得られ、業務に活かせるかもしれません。

変化の激しいAI分野だからこそ、情報収集の効率的に行えるコミュニティは必要性が高いといえます。

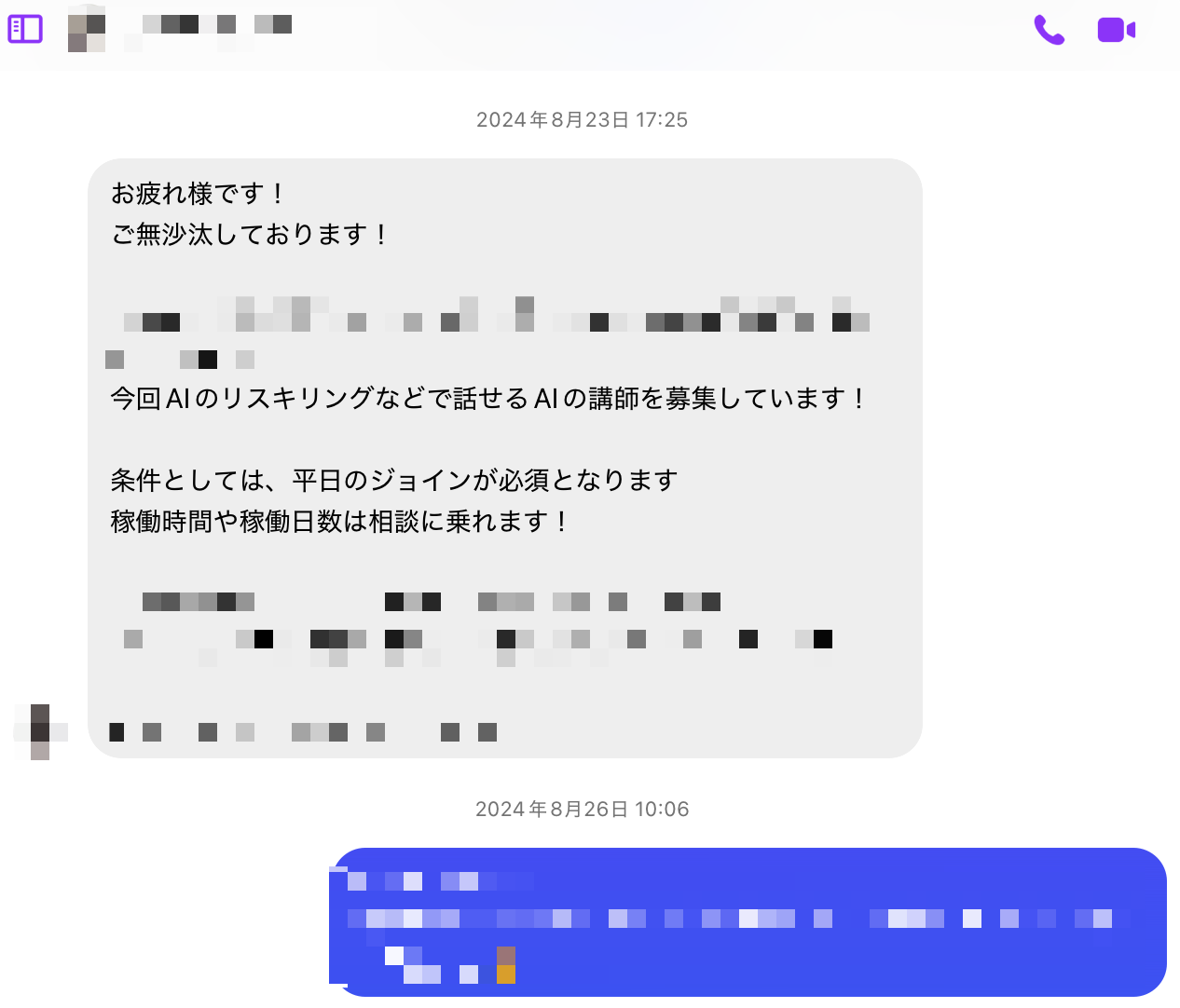

案件獲得数が増加する

コミュニティ内は学習効率が高いだけでなく、案件を獲得しやすい点もメリットです。これは、筆者がもっとも実感している効果でもあります。

筆者の場合は、コミュニティで開催されるリアルイベント(オフイベント)が案件につながるケースが多いです。

リアルで会うことで人となりやスキルセットなどを深く知ることができるため、案件を発注する側も安心感が高まります。

以下は、本記事でも紹介したSHIFT AIというコミュニティのリアルイベントでお会いした方から、実際にいただいたオファーのひとつです。

もちろん、コミュニティ内のオンラインでのつながりでも案件は頻繁に発生します。

コミュニティ内で案件を獲得するだけでも、入会金をペイできる可能性は十分あります。案件獲得の可能性も考慮して、コミュニティ入会の費用対効果を検討してみましょう。

AIコミュニティに入会する際の注意点

AIコミュニティに入会する前に、注意点も理解しておきましょう。

注意点を把握しておけば、AIコミュニティに入会して公開する可能性を下げられます。

過度な情報過多や混乱を招く可能性がある

コミュニティでは多くの情報が飛び交うため、情報量に圧倒されて混乱してしまうリスクもあります。

とくに初心者の場合、専門用語や高度な内容が一度に流れてくると何から手を付けて良いかわからなくなるかもしれません。

たとえば、メンバーから様々なアドバイスや意見が寄せられる中で、それらが互いに矛盾していたり質に差があったりすると、どれを信じればよいのか迷ってしまうでしょう。

また、コミュニティ内で話題になっている最新技術すべてを追いかけようとして「AI疲れ」に陥ってしまう可能性もあります。

こうした情報過多による弊害を避けるためには、自分に必要な情報を取捨選択する意識が大切です。

自分に合わないコミュニティを選ぶと時間・コストが無駄になる

自分に合わないコミュニティに参加してしまい、期待した成果が得られない場合、せっかくの時間やお金が無駄になってしまう可能性があります。

たとえば、アウトプットを重視して積極的に活動したい人が、ほとんど議論が行われない静かなコミュニティに入ってしまった場合、時間をかけても得るものが少ないでしょう。

また、情報量の多いコミュニティに初心者が入って萎縮してしまい、結局何も発言できずに終わってしまうケースも考えられます。

コミュニティ活動には参加費(会費や交通費)や時間といったコストもかかる場合があるため、合わないと感じたら無理に居続けず別のコミュニティを検討する柔軟さも必要です。

自分に合ったAIコミュニティに入って効率よく学習しよう!

AIコミュニティは、初心者にとっても経験者にとっても、お互いに学び合い成長できる貴重な場です。

本記事で紹介したように、コミュニティに参加することで最新の知識に触れ、実践的なスキルを磨き、志を同じくする仲間との出会いや新たなチャンスを得られるなど、多くのメリットがあります。

一方で、自分に合ったコミュニティを選ぶ目線や、情報過多への対処といった注意点も意識する必要があります。

適切なコミュニティさえ見つけて積極的に参加すれば、独学よりも効率的かつ楽しくAIを学習できるでしょう。

ぜひ、自分の目的やレベルに合ったAIコミュニティに飛び込み、周囲と切磋琢磨しながらスキルアップを目指してみてください。

本記事でも紹介したように、弊社SHIFT AIでもコミュニティを運営しています。

具体的にどんな生成AIツールを学べるのか、どんな実績があるのか、そんな疑問をもっている方は、SHIFT AIについての詳細を以下のボタンからごらんください。

利用者数 2万人超え

執筆者

SHIFT AI TIMES編集長/著者

大城一輝

SEO記事やAI関連書籍のライターやSEOマーケター、AIコンサルタントとして活動している。AI活用の講師やAIメディアの監修も多数経験。

SHIFT AIではオウンドメディア(SHIFT AI TIMES)の編集長を担当。また、SHIFT AIのモデレーターとしてAI系セミナー登壇経験多数。

著書は「はじめての生成AI Microsoft Copilot「超」活用術」。その他、AI系書籍の監修にも携わる。

G検定・生成AIパスポート・Generative AI Test合格(その他、簿記3級、FP3級など取得)・Google AI Essentials修了

ノーコード生成AIツール「Anything(旧Create)」公式アンバサダー

Xはこちら、LinkedInはこちら

利用者数 2万人超え

SHIFT AIの詳細はこちら