【筆者体験談あり】副業が会社にバレない方法6選!住民税の注意点も解説

働き方の多様化や収入アップの目的で、副業(本業とは別の仕事)に挑戦する会社員が増えています。

しかし、会社で副業が禁止されている場合、「会社にバレずに副業できるだろうか?」と不安に思う方も多いでしょう。

筆者も副業禁止の会社で働いていたため、同じ気持ちをもっていました。しかし、対策方法さえ知れば、副業バレリスクは最小限に抑えられます。

この記事では、会社に副業がバレないための具体的な方法や税金面での対策について解説します。副業未経験で税金の知識がほぼゼロという方にもわかりやすいように、住民税や確定申告のポイントも丁寧に説明します。

また、副業禁止の会社で働く方が押さえておくべき注意点や、会社にバレにくい副業の種類も紹介します。副業が本業に支障をきたさないように工夫しながら、安心して収入アップを目指しましょう。

筆者自身、副業を行なっていたため、その経験も踏まえながら解説します。本記事を読めば、副業バレのリスクを最小限に抑えつつ、副業での収入アップを期待できるようになるでしょう。

監修者

SHIFT AI代表 木内翔大

SHIFT AIでは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用して、副業で収入を得たり、昇進・転職などに役立つスキルを学んだりするためのセミナーを開催しています。

また、参加者限定で、「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個の資料を無料で配布しています。

「これからAIを学び始めたい」「AIを使って副業収入を得たい」「AIで業務を効率化したい」という方は、ぜひ以下のボタンからセミナーに参加してみてください。

目次

会社に副業がバレないための方法・対策

会社に副業がバレないようにするための方法と対策を解説します。

- 会社の人に副業を話さない

- SNSやリアルで副業情報を発信しない

- 勤務時間外に副業を行う

- 本業に支障をきたさない管理

- 給与所得になる副業は避ける

- 確定申告で副業分の住民税を普通徴収にする

「そもそもどの副業を始めたらいいかを悩んでいる」という方は、以下の記事も併せてご覧ください。

会社の人に副業を話さない

会社の同僚や上司など社内の人には、副業をしていることを絶対に話さないようにしましょう。副業がバレるきっかけで意外に多いのが、社内の雑談やうわさ話から広まってしまうケースです。

例えば、休憩時間の何気ない会話で「実は副業を始めて…」と漏らしたり、飲み会で酔った勢いで口を滑らせたりすると、その場に居合わせた同僚や後輩に話が伝わり、あっという間に社内に広がってしまう恐れがあります。

信頼できる相手になら大丈夫だろうと思いがちですが、誰か1人に話せば情報は自分の手を離れます。

副業の事実は社内では徹底して伏せておくことが、会社にバレないための第一の鉄則です。

副業を始めた嬉しさをつい誰かに話したくなるかもしれませんが、そこはぐっと堪えて自分一人の胸に留めておきましょう。

SNSやリアルで副業情報を発信しない

会社の人以外にも、不用意に副業の情報を外部へ発信しないことが大切です。

とくにTwitterやFacebookなどのSNS上で、副業に関する投稿をするのは極力避けましょう。SNSやブログの内容から個人が特定されてしまい、結果的に会社に副業が知られてしまうリスクがあります。

どうしてもSNSを使って副業の情報発信や集客をする必要がある場合は、次の点に注意してください。

- アカウント名やプロフィールに本名や勤務先などを記載しない(ニックネームを使う)

- 投稿する写真や動画に社名や社員証、自宅住所など個人が特定できるものを映り込ませない

- 自分の顔や声を出さない、または副業用に全く別のキャラクター・名義を用いる

- 本業の職場の人間関係や仕事内容に関する話題には触れない

また、SNSだけでなくリアルでも、友人知人に自分の副業について話しすぎないようにしましょう。

たとえば、何気なく話した副業の情報が、その友人を通じて社内の知り合いに伝わってしまう可能性もゼロではありません。

副業の宣伝は基本的に会社の人の目や耳に入らない範囲で行うことが、バレないためには重要です。

勤務時間外に副業を行う

副業は必ず本業の勤務時間外に行うようにしてください。勤務時間中に副業の作業をすることは、本業の会社への重大な背信行為となります。たとえ業務に余裕がある時間帯でも、その時間を利用して副業を進めるのは絶対に避けましょう。

勤務先のオフィスで副業の電話対応をしたり、会社のパソコンで副業用のメールを送ったりすれば、同僚や上司に見つかったり、社内のIT管理者に履歴をチェックされたりして、一発で副業が発覚してしまいます。

副業の作業は自宅などプライベートな環境で、終業後や休日など会社の就業時間外に行うのが鉄則です。

また、会社から支給されているノートPCやスマホがある場合、それらを副業目的に使うことも厳禁です。本業の機器やネットワークを介した副業活動はログ(使用記録)が残るため、どこかで足がつくリスクが高まります。

副業を始めるとつい時間管理がルーズになりがちですが、仕事中とプライベートを明確に分け、決して本業の勤務時間に影響を及ぼさないよう心掛けましょう。

本業に支障をきたさない管理

副業をする際は、本業の勤務に支障をきたさないよう自己管理することが何より重要になります。具体的には、睡眠時間や休養をしっかり確保し、翌日の仕事に差し障りが出ない範囲で副業の作業時間を設定しましょう。

副業による疲労で本業中に居眠りをしたり、集中力が切れてミスが増えたりすれば、周囲から「何か様子がおかしい」と思われるかもしれません。

遅刻や早退が増えるなど勤務態度に乱れが出れば、上司から注意を受けたり、不信感を持たれたりする原因になります。

本業での評価が下がれば、昇進やボーナスにも悪影響ですし、最悪の場合、副業より大切な本業の職自体を失いかねません。

そうなっては副業で得た収入も意味がなくなってしまいます。副業はあくまで本業の範囲外で無理のない程度に行い、健康管理にも細心の注意を払いましょう。

給与所得になる副業は避ける

副業が会社にバレるのを防ぐには、副業の収入形態にも注意しましょう。副業として別の会社でアルバイト・パートをして給与所得(給料)を得ると、本業の会社に情報が伝わりやすくなります。その理由は2つあります。

1つ目は、給与所得の場合、副業先の会社があなたの住んでいる市区町村に「給与支払報告書」という書類を提出することです。

自治体はその情報をもとに住民税を計算し、本業の会社に通知します。その結果、翌年度の住民税額が以前より大幅に増えたり、給与所得が2カ所あることが会社に伝わったりして、副業が発覚しやすくなるのです。

2つ目の理由は、一定以上の収入や勤務時間がある副業だと、副業先でも厚生年金や健康保険などの社会保険に加入しなければならない点です。

副業先で社会保険に加入すると、その情報は年金機構等を通じて本業の会社にも知らされます。突然本業の会社に「従業員〇〇の社会保険情報」に関する通知が届き、副業が露見するケースもあります。

対策としては、給与ではなく業務委託やフリーランスとして報酬を得る副業を選ぶことがおすすめです。おすすめの副業については後述しているため、参考にしてみてください。

たとえば、クラウドソーシングで個人契約する仕事や、成果物に対して報酬をもらう形なら、収入は「事業所得」や「雑所得」として扱われます。

これらで得た収入は自分で確定申告し住民税も直接納めれば、会社に副業の収入が伝わるリスクを大きく減らせます。

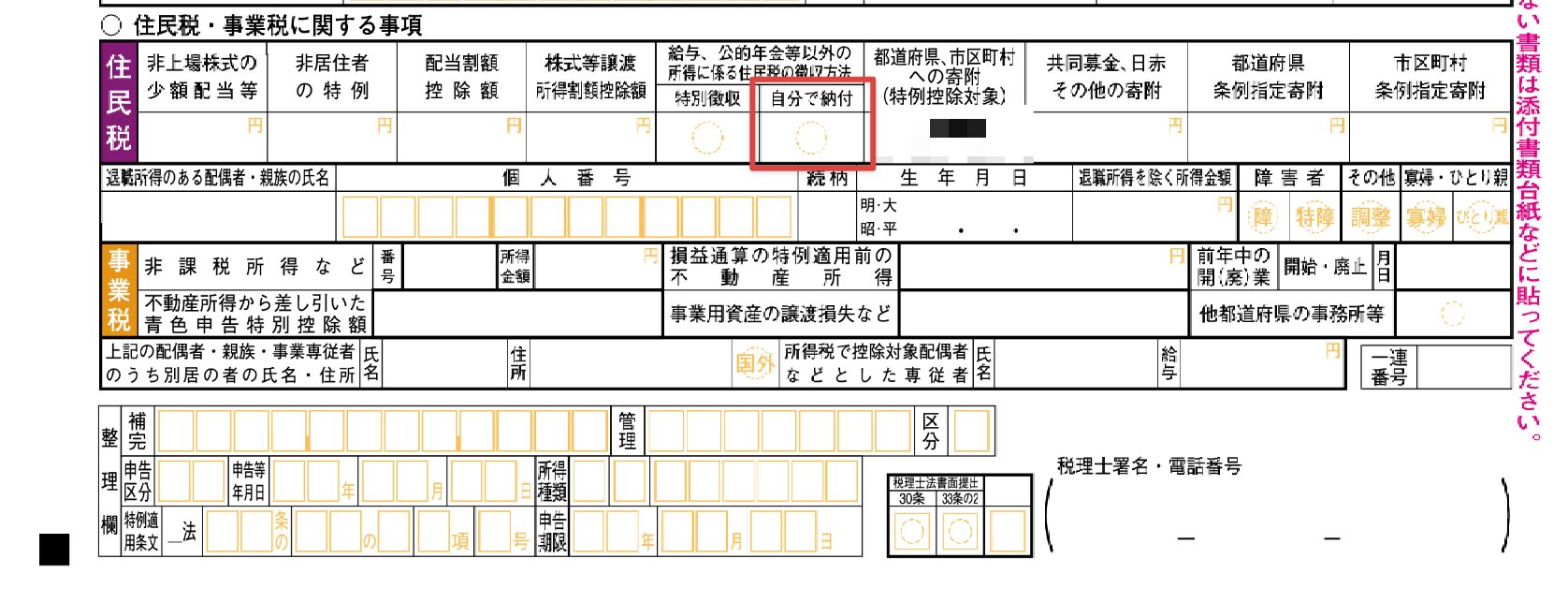

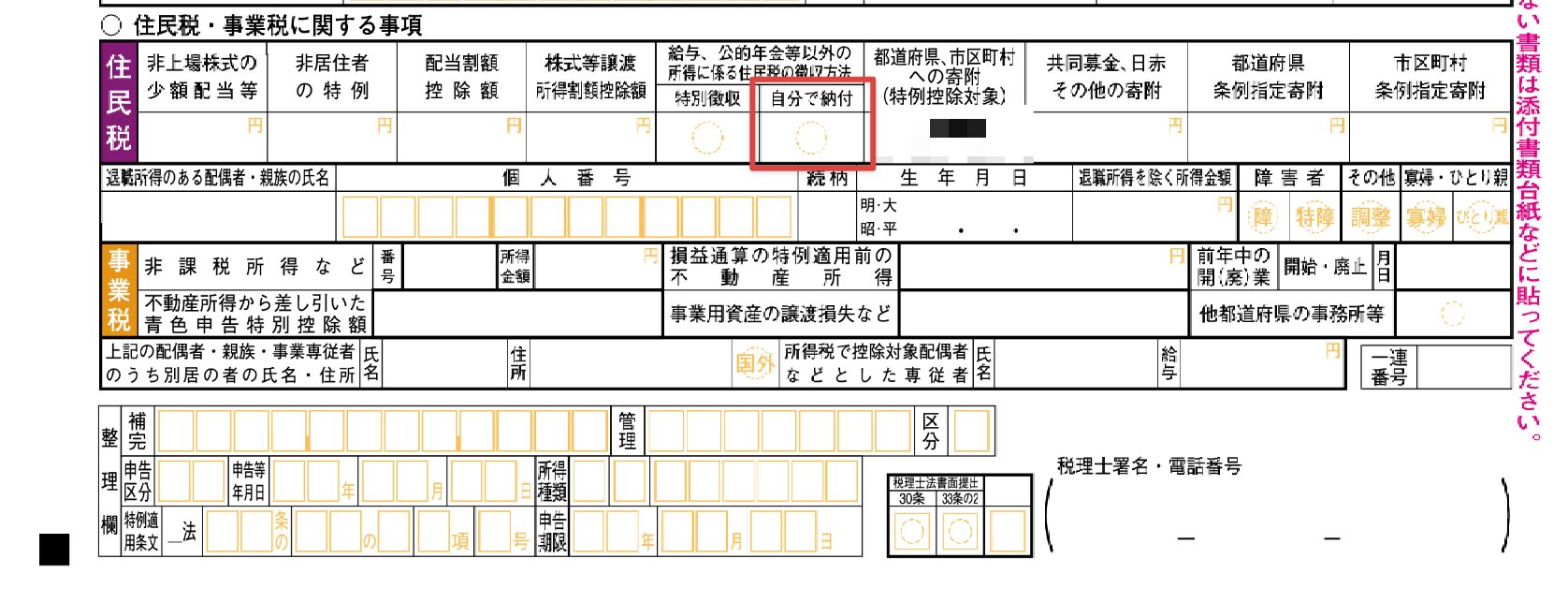

確定申告で副業分の住民税を普通徴収にする

会社に副業がバレる大きな原因となるのが住民税です。住民税は、前年の所得に応じて各自治体が課税する地方税です。

本業の給与所得に対する住民税は、通常会社が毎月の給料から天引き(特別徴収)して納付しています。

副業で所得を得た場合、その副業分の住民税まで会社経由で天引きされると、会社に「基本給の割に住民税が高いぞ?」と怪しまれてしまいます。

そこで、副業の住民税は自分で納付する(普通徴収)ように手続きをしましょう。

具体的には、確定申告書を提出する際に第二表の「住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択します。

確定申告書の該当箇所にチェックを入れるだけで簡単です(紙の申告書提出でもe-Taxでも同様です)。

この手続きをすると、副業分の住民税の納税通知書があなたの自宅に送付され、自分で納税することになります。本業の給与からは副業分の住民税が差し引かれませんので、会社に余計な税額情報が伝わらずに済むのです。

反対に、この普通徴収の手続きを忘れてしまうと、副業分も含めた住民税が本業の給与から引かれることになり、一気に会社バレのリスクが高まります。

副業の確定申告をする際は、必ず住民税の徴収方法を確認し、「自分で納付」にチェックを入れるようにしましょう。

副業の確定申告と住民税:バレないための税金対策

副業と各申告の関係について解説します。

- 確定申告が必要なケース

- 住民税の普通徴収への変更方法

- 確定申告の手続き方法

確定申告が必要なケース

本業の給与所得以外に年間20万円超の副業所得(副業で得た収入から経費を差し引いた後の利益)がある場合、確定申告が必要です。

たとえば、副業で年間30万円の利益を得た場合、確定申告が必要です。一方で、副業の所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告義務は生じません。

ただし、20万円以下でも住民税の申告は別途必要になりますので注意してください。確定申告が不要な場合でも、市区町村役場に副業所得を申告して住民税を納める手続きが必要です。

住民税の普通徴収への変更方法

確定申告をする方であれば、先述のとおり、確定申告書第二表の該当欄で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れるだけです。

一方、副業の所得が20万円以下で今回は確定申告をしないという方も、住民税の手続きを忘れないようにしましょう。

確定申告をしない場合でも、市区町村役場で住民税の申告を行う必要があります。その際に、副業分の住民税は特別徴収ではなく自分で納付する旨を伝えましょう。

市区町村によっては、住民税申告書に普通徴収を希望するチェック欄がある場合もあります。役場の窓口で「副業分の住民税は自分で納めたい」と伝えれば対応してもらえます。

万が一、確定申告書の普通徴収チェックを入れ忘れて提出してしまった場合でも、後日自治体に連絡すれば普通徴収に切り替えてもらえるケースがあります。気づいた時点で早めに市区町村役場に問い合わせましょう。

確定申告の手続き方法

副業の確定申告は、初めてだと難しく感じるかもしれませんが、手順を踏めばそれほど複雑ではありません。大まかな流れは次のとおりです。

| 説明 | |

|---|---|

| ステップ1:必要書類の準備 | ・本業の源泉徴収票(年末に会社から受け取る所得と税額の証明書) ・副業の収入がわかる書類やメモ ・経費の領収書(パソコンや通信費など、経費として計上可能なもの) |

| ステップ2:申告書の入手 | ・確定申告書B様式を国税庁のウェブサイトからダウンロード、または税務署で入手 ・電子申告(e-Tax)利用の場合はオンライン上でフォーム入力が可能 ・会計ソフトを使用していれば申請書の準備は基本的に不要 |

| ステップ3:申告書の記入 | ・本業の給与所得と源泉徴収税額を転記 ・副業の収入額と経費を、事業所得または雑所得の欄に記入 |

| ステップ4:住民税徴収方法の選択 | ・申告書第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にチェック |

| ステップ5:申告書の提出 | ・申告期間は毎年2月中旬~3月15日頃 ・税務署へ提出、または会計ソフトやe-Taxでオンライン送信 |

| ステップ6:所得税の納付 | ・確定申告の結果、追加で所得税を納付する必要がある場合は、指定された期限内に支払い(通常は3月15日までに金融機関やコンビニで納付可能) ・本業の給与からの源泉徴収税が多い場合は、確定申告後に還付される |

| ステップ7:住民税の納付 | ・副業分について「普通徴収」を選択した場合、後日自治体から届く納税通知書に基づき、記載の期日までに自分で納付 ・これで副業に関する税金手続きが完了 |

基本的には上記の手順で進めれば大丈夫です。初めての確定申告で不明点がある場合、税務署の職員が質問に答えてくれますし、最近ではクラウド会計ソフトを使って画面の案内通り入力するだけで申告書を作成することもできます。

筆者は会計ソフトとしてマネーフォワード確定申告を活用しており、税務署に一度も足を運ばずに確定申告を行なっています。

その他、freee会計や弥生会計なども有名で、会計ソフトを使えば、税務知識があまりなくても確定申告を行えるためおすすめです。

焦らず準備し、正しく申告と納税を行いましょう。

副業禁止の会社で副業したい方が押さえておくべきポイント

副業がバレないために押さえておくべきポイントを3つ紹介します。

- 会社によっては上司に告知すれば副業可能になる場合がある

- 所得が20万円未満なら確定申告はしなくていい

- インボイス登録はしても問題ない

- 公務員を除いて副業禁止は法律違反にならない

会社によっては上司に告知すれば副業可能になる場合がある

副業禁止規定がある会社でも、事前に会社へ申請・届出をすれば副業を認めてもらえる場合があります。近年、国が副業・兼業を推進する流れもあり、従来は禁止としていた企業でも条件付きで解禁するケースが増えてきました。

自社の就業規則や副業に関する規定を改めて確認してみましょう。

明確に「副業は一切禁止」となっていても、備考に「会社の許可を得た場合はこの限りでない」などと書かれていることがあります。その場合は、所定の手続きを踏めば副業が可能になる余地があります。

もっとも、会社によっては許可申請自体を快く思わない場合もありますので、様子を見ながら慎重に行動しましょう。社内で副業に理解がある雰囲気であれば、思い切って上司に打ち明けてみるのもひとつの方法です。

所得が20万円未満なら確定申告はしなくていい

副業で得る所得が年間20万円未満の場合、前述のとおり所得税の確定申告をする必要はありません。これは、国税庁のHPにも記載されています。

(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

引用:確定申告が必要な方(国税庁)

この20万円ルールは、副業をする会社員にとってひとつの目安となります。確定申告をしなくて済むということは、税務署への手続きや書類記入の手間が省けるだけでなく、副業の存在が会社に知れるリスクも相対的に低いといえます。

ただし、20万円未満であっても住民税の申告は別途必要です。確定申告不要だからといって副業収入を何も申告しないままでいると、住民税を納めていないことになります。

つまり、副業の規模を年間20万円以下に抑えれば確定申告の手間を回避できますが、その場合でもお住まいの自治体には副業分の所得を届け出て、適切に住民税を納めることが大切です。

インボイス登録はしても問題ない

2023年に始まったインボイス制度(適格請求書発行事業者の登録制度)については、インボイス発行事業者に登録しても会社に副業が直接知られる可能性は極めて低いと言えます。

実際、筆者は副業中にインボイス登録を行いましたが、バレることはありませんでした。

インボイス登録をすると、登録番号や氏名(または事業名)などの情報が国税庁の公開サイトに掲載されます。この点だけ見ると「名前が公表されるなんて、副業がバレるのでは?」と不安になるかもしれません。

しかし、その公開サイトでは基本的に登録番号から事業者情報を検索する仕組みになっており、名前だけで検索して特定の人を探し出すことはできません。

つまり、会社の人がわざわざあなたのインボイス登録情報を調べない限り、普通に働いている中でインボイス経由で副業が露見することはほぼないでしょう。

また、会社側にインボイス登録の通知が行くような仕組みもありません。インボイス制度はあくまで消費税の仕組みであり、副業をしていることを会社に報告する制度ではないからです。

公務員を除いて副業禁止は法律違反にならない

公務員以外の一般の会社員については、副業禁止規定があっても法律違反にはなりません。会社が就業規則で副業禁止を定め、それに従わせることは現行の法律上許容されています。

公務員の場合は法律(国家公務員法・地方公務員法)で営利目的の副業が原則禁止されていますので、副業をすると法律違反となってしまいます。しかし、民間企業の社員であれば、副業禁止はあくまで会社内部のルールであり、それ自体は違法ではないのです。

したがって、民間企業に勤める方が会社の副業禁止ルールを破って副業をすると、「法律に違反した」ことにはなりませんが、会社の規則に違反したことになります。

その結果として懲戒処分を受けたり、最悪解雇されても法的には有効と判断される可能性が高いです。「法律で副業が認められているはずだ」と自己判断して突っ走るのは危険ですので、必ず会社のルールに注意してください。

昨今は副業解禁の流れもありますが、現時点では会社の就業規則が優先されます。公務員でないからといって自由に副業していいわけではなく、勤務先が禁止しているなら、その規則を無視するリスクは自分で背負うことになる点を認識しておきましょう。

会社にバレにくい副業5選

会社にバレにくい副業を5つ紹介します。

- フリマアプリでの不用品販売

- ブログ・アフィリエイト

- Webライター

- 動画編集

- イラスト作成

近年はAIを活用して効率的に副業を行うことが主流になっています。

以下の記事ではAIと相性の良い副業を紹介しているため、「どの副業をしようか悩んでいる」という方は、この記事と合わせてぜひご覧ください。自分にぴったりの副業が見つかるはずです。

フリマアプリでの不用品販売

フリマアプリ(メルカリやヤフオクなど)を使って、自宅の不用品を販売する副業です。

たとえば、着なくなった服や使わなくなった家電、趣味で集めていたグッズなどを出品すれば、ちょっとしたお小遣い稼ぎになります。基本的に自分の持ち物を売るだけなので、仕入れ費用もかからず手軽に始められる点が魅力です。

会社にバレにくい理由は、この副業がプライベートな範囲で完結するからです。フリマアプリ上ではニックネームで活動できますし、取引相手は赤の他人です。会社の人に知られる可能性はほぼありません。

また、不用品の売却は一時的な収入であり、少額であれば税金の面でも「非課税扱い」(購入時より安く売る場合など)となることが多いです。

注意点として、販売が軌道に乗って不用品ではなく商品を仕入れて転売するようになると、本格的な事業所得となり税金の申告が必要になります。

しかしその場合でも、売上が給与ではなく個人の事業収入扱いになるため、住民税の納付方法に気をつければ会社に知られるリスクは低いでしょう。

ブログ・アフィリエイト

ブログ・アフィリエイトは、インターネット上にブログやサイトを開設し、記事を投稿して広告収入を得る副業です。

具体的には、自分のブログにGoogleアドセンス等の広告を表示したり、商品やサービスを紹介して読者が購入すると報酬が入るアフィリエイトリンクを設置したりします。

初期費用はほぼかからず、パソコン一つで始められるため、副業の定番です。

会社にバレにくい理由は、匿名で活動できる点と、収入形態が給与ではない点にあります。ブログはペンネームやハンドルネームで運営すれば、会社の人に見られてもそれが自分だと気づかれる可能性は低いでしょう。

また、ブログ収入は広告配信会社やアフィリエイト仲介企業から振り込まれる成果報酬であり、給与所得ではなく雑所得や事業所得として扱われます。

前述したように、確定申告で住民税を普通徴収にすれば、会社に副業収入が共有される心配もありません。

注意したいのは、うっかり本名や勤務先をブログ上で明かさないことです。

ブログのネタによっては自分の経歴に触れる場合もあるかもしれませんが、会社名や実名は伏せるなどして個人の特定を避けましょう。

Webライター

Webライターとは、ウェブメディアやブログ記事のライティング(執筆)を請け負う副業です。筆者の副業もWebライターで、バレることはありませんでした。

クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングサイトで募集されている記事作成の仕事に応募し、自宅で記事を書いて納品すれば報酬を得られます。専門知識を生かしたコラム執筆や、商品紹介記事のライティングなど、内容はさまざまです。

この副業が会社にバレにくいのは、在宅で完結する業務委託型の仕事だからです。取引先とはメールやチャットでやり取りを行い、完成した記事をデータで納品します。

打ち合わせもオンラインで済むケースが多く、勤務先の人と接点が生じる余地がありません。

また、報酬もクラウドソーシングの運営会社経由で銀行振込されるなど、給与ではなく個人への報酬として支払われます。給与所得ではないため、他の副業と同様に住民税の普通徴収にしておけば会社に通知が行くこともありません。

注意点として、執筆した記事がインターネット上に公開される際に自分の名前が出る場合があります。

ペンネームで活動したり、どうしても本名でクレジット(著者名)を載せる必要がある場合は知人に見られても問題ない内容に限定したりするなど、身バレ対策を講じましょう。

SHIFT AIでは、AI時代に負けないために、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用できる「AI人材」になるためのセミナーを開催しています。

セミナーでは、AI人材として活動しているロールモデルの紹介や、具体的にAI人材になるためのステップを解説しています。

また、昇進・転職などに役立つAIスキルや、AI副業で収入を得るためのノウハウも学べます。

さらに参加者限定で、「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個の資料を無料で配布中です。

「AIによって仕事がなくなると聞いて不安」「AI時代に向けてできることを知りたい」という方は、ぜひセミナーに参加してみてください。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する動画編集

動画編集は、YouTube動画や企業PR動画などの編集作業を請け負う副業です。

クライアントから素材となる動画データを受け取り、カット割りやテロップ入れ、BGM挿入などの編集を行って完成動画を納品します。在宅でできるクリエイティブな仕事であり、映像編集のスキルがあれば副業として人気が高まっています。

会社にバレにくいポイントは、こちらも完全に個人の作業として行えることです。依頼主とはネット経由でやりとりし、完成データもオンラインで納品できます。

撮影現場に出向いたりする必要もなく、基本的に副業している姿を誰かに見られる心配はありません。報酬の受け取りも、ウェブライター同様に銀行振込などで行われ、給与所得には当たりません。

副業として動画編集をする場合、自分が編集に関わった作品がYouTube等で公開されることになりますが、動画の説明欄に編集者として名前が載るケースは稀です(多くの場合クレジット表記は省略されます)。

仮に名前を出す場合でもハンドルネームを使用すれば、会社の人に気付かれる可能性は極めて低いでしょう。

イラスト作成

イラスト作成の副業は、自分のイラストレーションスキルを活かして個人や企業から依頼を受け、イラストを描いて納品する仕事です。

SNSやイラスト投稿サイトで作品を公開していると、アイコン画像の作成依頼や同人誌の表紙イラスト、有料記事の挿絵など、さまざまな依頼が舞い込むことがあります。

1件あたりの単価は内容によりますが、自分のペースで作業できる点から、副業としてクリエイター活動をする人も増えています。

会社に知られにくい理由としては、基本的にペンネームで活動できることが挙げられます。多くの副業イラストレーターは本名を明かさずにSNS上でやり取りし、完成品もデジタルデータで納品します。

取引相手と直接会う必要もなく、支払いもオンラインで完結するため、会社の同僚がそのやり取りを見る機会はありません。

また、イラストの仕事も給与所得ではなく請負の報酬なので、他の副業と同様に確定申告時に住民税を普通徴収にしておけば税金面で会社に感づかれる心配もほとんどありません。

注意点として、自分の描いたイラストがネット上で公表されると、画風や作風から知人に「あれ、これ○○さんの絵に似てない?」と気付かれる可能性がゼロではありません。

とはいえ、よほど特徴的な作風でない限り心配しすぎる必要はないでしょう。

副業で稼ぐ金額とバレるリスク

本章では、副業で稼ぐ金額とリスクの関係について解説します。

- 副業収入が低い場合のリスク

- 月3万円程度の収入でのリスク分析

副業収入が低い場合のリスク

副業で得る収入がごく少額である場合、会社にバレるリスクも比較的低く抑えられます。

副業収入が低ければ、先述したように所得税の確定申告を省略できるケースも多く、税金面で会社に気付かれるポイントが減ります。

また、月数千円〜1万円程度の収入であれば、副業に費やす時間も限られるため、本業に影響を与えるリスクも小さいでしょう。

しかし、収入が低いからといってリスクがゼロになるわけではありません。

たとえば、副業がアルバイトやパートなど給与所得の場合、金額に関わらず勤務先に住民税の情報が届いてしまう可能性があります(少額でも「給与支払報告書」は提出されます)。

また、収入が少ない安心感から周囲に気を許して話してしまい、そこから噂が広まるといったヒューマンエラー的なリスクも考えられます。

副業収入が低い場合は会社にバレにくい傾向はありますが、油断は禁物です。

月3万円程度の収入でのリスク分析

では、具体的に月3万円程度の副収入がある場合、どれくらい会社バレのリスクがあるのでしょうか。

この水準の収入(年間約36万円)は、副業としては決して高額ではありませんが、いくつかの観点からリスクを分析してみます。

| リスクの種類 | 詳細・対策 |

|---|---|

| 税金面のリスク | ・年間36万円以上の副業所得があると所得税の確定申告が必要 ・確定申告時に住民税を普通徴収に設定しておけば、この金額規模なら会社に副業が伝わる可能性は極めて低い |

| 副業内容によるリスクの違い | アルバイトの場合: ・週末に飲食店でのアルバイトで月3万円を得るには毎週数日の出勤が必要 ・給与所得として住民税通知で発覚する恐れや、本業への影響(疲労、シフト調整の難しさ)が発生する可能性 完全在宅の副業の場合: ・在宅で平日の夜や週末に数時間作業するだけで月3万円が達成でき、税金以外の面で会社に察知されるリスクは格段に低い |

上記の他に、自身の行動によるリスクもあります。月3万円程度の収入であれば「副業が順調にいって嬉しい」と感じる一方、金額が大きすぎない分つい警戒心が薄れてしまうこともあります。

飲み会の席で「実は副業でちょっと稼いでて…」と話してしまったり、SNSで収入自慢をしたりすると、額の大小に関係なく副業が露見するきっかけになりえます。

筆者はバレなかったものの、飲み会の席で会社の同僚に話してしまったことがあり、会社で広まらないかヒヤヒヤした覚えがあります。

収入が月3万円だからといって油断せず、基本的なバレ防止策(勤務時間外に行う、社内の人に話さないなど)はしっかり守りましょう。

まとめると、月3万円の副業収入は、適切な税金対策と慎重な行動を心掛けていれば、会社にバレるリスクは非常に低いと言えます。

副業が会社にバレた場合のリスクとペナルティ

最後に、副業がバレた時のリスク・ペナルティを解説します。

- 懲戒処分の可能性

- 解雇リスク

- 社内での信用低下の影響

懲戒処分の可能性

会社に副業がバレてしまった場合、会社の就業規則違反として懲戒処分を受ける可能性があります。懲戒処分には軽いものから重いものまで段階があり、違反の程度や会社の方針によって異なります。

比較的軽微な処分としては、「けん責(始末書の提出)」や「減給処分」が考えられます。けん責とは、規則違反に対する注意・反省文の提出を求められる処分で、今後副業をやめるよう厳重注意されるでしょう。

また、減給処分では一定期間、給与の一部が差し引かれる可能性があります。

さらに重い場合、「出勤停止(一定期間の就業停止)」や「降格(役職を下げられる)」といった処分に発展するケースもあります。

これは、副業によって会社に重大な損害が生じた場合や、再三の注意にも関わらず副業を続けた場合などに適用されることがあります。

いずれにせよ、懲戒処分を受けると人事記録に残り、社内での評価にも響きます。一度処分歴がつくと昇進・昇給にもマイナスとなる可能性が高いため、「副業くらいバレても大したことないだろう」と安易に考えるのは危険です。

解雇リスク

懲戒処分の中でも最も重いものが「懲戒解雇」、つまり解雇(クビ)です。会社に副業がバレた場合、その状況や会社の方針次第では解雇されるリスクも現実に存在します。

副業禁止の規定が明確にあるにも関わらず副業を行っていたことは、会社から見ると重大な契約違反です。

とくに、副業によって本業の業務に支障が出ていたり、会社の競合となるような仕事をしていたりした場合、信用失墜行為として懲戒解雇の対象となり得ます。

また、一度注意された後も副業をやめずに続けたようなケースでは、会社側も厳しい姿勢をとるでしょう。

解雇となれば、当然ながら本業の収入源を失うことになります。副業で稼いでいた月数万円のために、本来の安定した収入やキャリアを棒に振ってしまっては本末転倒です。

懲戒解雇は履歴書にも傷が付き、今後の転職にも悪影響を及ぼします。

会社によっては副業が発覚した時点で自己都合退職(自主的に辞めるよう促される)を勧告されることもありますが、いずれにせよ最悪の場合は職を失う覚悟もしなければなりません。

「バレても解雇されない」とは言い切れない以上、副業禁止の会社で副業をする際は最悪解雇もあり得るというリスクを理解しておく必要があります。

社内での信用低下の影響

会社に副業がバレてしまうと、たとえ懲戒解雇などの極端な事態にならなくても、社内での信用が低下することは避けられません。その影響は長期的にあなたのキャリアに響く可能性があります。

上司や同僚からの信頼は一度損なわれると回復が難しいものです。「会社のルールを破った人」というレッテルを貼られることで、今後重要なプロジェクトや昇進の候補から外されてしまうかもしれません。

実際に処分は減給程度で済んだとしても、上司が「あいつはまた何か裏でやるかもしれない」と疑念を持てば、大事な仕事を任せてもらえなくなる可能性があります。

また、同僚との人間関係にも微妙な影響が出ることがあります。副業がバレたことが社内で噂になれば、「あの人は会社に隠れてコソコソ副業していた」と陰口を言われたり、冷ややかな目で見られたりするかもしれません。

副業で一時的に収入を得られても、社内評価の低下によって将来の昇進機会や職場での居心地が悪化しては本末転倒です。副業禁止の職場で働いている場合、そのリスクを十分に認識しておきましょう。

会社に副業がバレないために細心の注意を払おう!

会社に副業がバレないようにするためには、常に細心の注意を払うことが肝心です。

本記事で紹介した以下のことを意識すれば、かなりの確率で会社に知られずに副業を継続できるでしょう。

- 会社の人に副業を話さない

- SNSやリアルで副業情報を発信しない

- 勤務時間外に副業を行う

- 本業に支障をきたさない管理

- 給与所得になる副業は避ける

- 確定申告で副業分の住民税を普通徴収にする

副業は収入を増やすだけでなく、新たなスキルや経験を得るチャンスでもあります。

会社に隠れて行う以上、そのメリットを最大化するためにもリスク管理は徹底しましょう。「自分は大丈夫」と油断した瞬間にミスを犯しがちです。周囲へのちょっとした言動や税金手続きのうっかりミスが命取りになりかねません。

副業禁止の職場で副業をする以上、万一バレた場合のリスクは自分自身が負うことになります。その覚悟を持ちつつ、できれば会社と衝突しない形で副業に挑戦できるのが理想です。

くれぐれも軽率な行動を避け、バレないための対策を万全にした上で、副業による自己成長と収入アップを図っていきましょう。

SHIFT AIでは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを活用して、副業で収入を得たり、キャリアアップで年収を高めたりするノウハウをお伝えする無料セミナーを開催しています。

セミナーでは、主に以下の内容を学習できます。

- AIを使った副業の始め方・収入を得るまでのロードマップ

- おすすめの副業案件と獲得方法

- AIスキルを高めて昇進・転職などに役立てる方法

- 実際に成果を出しているロールモデルの紹介

- これから使うべきおすすめのAIツール

無料セミナーは、AI初心者〜中級者の方を対象としています。

「これからAIを学習したいけど、何から始めていいのか分からない」「AIの独学に限界を感じてきた」という方にとくにおすすめです。

また、参加者限定で、「初心者が使うべきAIツール20選」や「AI副業案件集」「ChatGPTの教科書」など全12個の資料を無料で配布しています。

完全無料で参加できるため、ご興味のある方は、ぜひセミナーに申し込んでみてください。

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する執筆者

SHIFT AI TIMES編集長/著者

大城一輝

SEO記事やAI関連書籍のライターやSEOマーケター、AIコンサルタントとして活動している。AI活用の講師やAIメディアの監修も多数経験。

SHIFT AIではオウンドメディア(SHIFT AI TIMES)の編集長を担当。また、SHIFT AIのモデレーターとしてAI系セミナー登壇経験多数。

著書は「はじめての生成AI Microsoft Copilot「超」活用術」。その他、AI系書籍の監修にも携わる。

G検定・生成AIパスポート・Generative AI Test合格(その他、簿記3級、FP3級など取得)・Google AI Essentials修了

ノーコード生成AIツール「Anything(旧Create)」公式アンバサダー

Xはこちら、LinkedInはこちら

スキルゼロから始められる!

無料AIセミナーに参加する