AIが音楽を自動生成!おすすめの無料サイト12選や使用時の注意点を解説

「自作の音楽を運営しているYouTube動画やSNSで使いたい」「知識や経験がないけど、楽曲制作をしてみたい」という方におすすめなのが、AIで音楽を自動生成する方法です。

音楽制作の経験がないことで、BGMの外注費用に悩んだり、著作権の問題で既存の楽曲が使えなかったりと、さまざまな課題に直面することもあります。

本記事では、音楽生成AIの基本的な仕組みから、無料で利用できる12個の音楽自動生成のサイト、さらには著作権や商用利用に関する注意点まで、詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、予算をかけずに、自分の目的に合った音楽を手軽に作成できるようになるでしょう。

監修者

SHIFT AI代表 木内翔大

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

目次

AIが音楽を自動生成する仕組みとは?

AI音楽生成技術は、人工知能が大量の音楽データから学習し、新しい楽曲を作り出す仕組みにもとづいています。

この技術は、以下の3つのステップで構成されています。

- データの収集と学習

- 音楽の生成

- 最終的な音声化

たとえば、AIは数万曲もの既存の楽曲データを分析することで、メロディやリズム、和音進行などの音楽的な要素を学習します。これは、人間が幼い頃から音楽を聴き、さまざまな音楽の特徴を自然に学んでいくプロセスと同じです。

学習を終えたAIは、ユーザーが指定した条件(テンポやジャンル、楽器の種類など)に合わせて、独自の楽曲を生成します。

最後に、生成された音楽データは、実際に聴くことのできる音声ファイルへと変換されるのです。この過程では、音質の調整や音のバランス調整なども行われ、より自然な音楽として仕上げられます。

このような音楽生成の仕組みにより、作曲の専門知識がなくても、ユーザーは自分の好みや目的に合った音楽を手軽に作ることができます。

【無料】音楽を自動生成できるAIサイト12選

音楽生成AIには、多数のサイトが存在しますが、生成できる音楽のジャンルや用途、操作方法がサイトによって異なるため、目的に応じて適切なサービスを選ぶことが重要です。

- AIVA

- Soundraw

- 自動作曲ちゃん

- Ecrett Music

- Vidnoz AI

- Mubert

- Musicfy

- Beatoven.ai

- LoudMe

- Suno AI

- Media.io

- Remusic

ここからは、無料で利用できる音楽生成AIサイトを12個紹介していきます。

それぞれのサービスの特徴や使い方、生成できる音楽の種類などを詳しく解説していきますので、自分に合ったサービスを見つける参考にしてください。

AIVA

AIVA(エイヴァ)は、音楽制作の経験がなくても、質の高い楽曲を生成できる音楽生成AIです。このサービスは、2017年にフランスの音楽著作権協会SACEMに登録された初の音楽生成AIとして知られており、実績に定評があります。

ユーザーはジャンルやテンポを選択するだけで、オリジナルの楽曲を作成でき、楽器の構成やテンポも後から調整できるため、自分のイメージにより近い音楽に仕上げることができます。

クラシック音楽、映画音楽、ポップスなど、250種類以上の音楽スタイルに対応しており、用途に応じて細かな設定が可能です。

無料プランでは月に3回まで楽曲のダウンロードが可能で、個人での使用に限り、動画やポッドキャストのBGMとして利用できます。さらに、生成された楽曲はMIDIファイルとしても出力できるため、音楽制作ソフトで編集を加えることも可能です。

音楽制作の時間を短縮したい方、制作コストを抑えたい方、気軽に音楽生成AIを試してみたい方にとって、AIVAは魅力的な選択肢の一つとなるでしょう。

>AIVAの利用はこちらから

Soundraw

Soundraw(サウンドロー)は、動画制作やポッドキャストの制作者に注目されている音楽生成AIです。音楽の知識がなくても、求めるイメージの楽曲を作成できる点が特徴です。

たとえば、ユーザーが指定したジャンルやムードに合わせて、無制限に楽曲を生成することができます。

また、楽曲の長さ、テンポ、楽器、ジャンルなどを細かく設定できるため、自分のニーズに合った音楽を作成することが可能です。生成された楽曲はロイヤリティフリーで、商用利用も可能となっています。

無料プランでは、基本的な楽曲生成機能を利用できます。ただし、音楽のダウンロードはできず、商用利用には有料プランへの登録が必要です。

音楽制作に興味のある方は、まずは無料プランで機能を試してみることをおすすめします。

>Soundrawの利用はこちらから

自動作曲ちゃん

自動作曲ちゃんは、曲名を入力するだけで短い楽曲を生成できる音楽生成AIです。シンプルな操作性と手軽さが特徴となっています。

ユーザーは思いついた曲名を入力するだけで、数秒から数十秒程度の短い音楽を作ることが可能です。

生成された楽曲は、WAV形式やMIDI形式でダウンロードできるほか、動画に書き出す機能も備えています。

このサービスは完全無料で、アカウント登録も不要です。ただし、生成される楽曲は簡易的なものとなるため、プロの音楽制作には向いていません。

ゲームやアニメのジングルなど、短い楽曲作りを気軽に試してみたい方や、音楽制作の雰囲気を体験してみたい方におすすめのサービスです。

>自動作曲ちゃんの利用はこちらから

Ecrett Music

Ecrett Music(エクレット ミュージック)は、シーンやムード、ジャンルを選ぶだけで音楽を生成できるAIサービスです。動画制作やゲーム開発、ポッドキャスト制作など、さまざまな用途に活用できる点が特徴です。

たとえば、利用者は直感的なインターフェースで、使用したい音楽のシーンや雰囲気を選択するだけで、数秒で楽曲を生成できます。

生成された楽曲は、楽器の構成や曲の構造を調整できるため、より細かな要望に合わせた音楽制作が可能です。

無料プランでは、基本的な音楽生成機能を利用できます。ただし、商用利用には制限があり、ビジネスでの使用には有料プランへの登録が必要です。

Ecrett Musicは、動画やポッドキャストに使う音楽を手軽に作成したい方や、音楽制作の時間を短縮したい方に適したサービスといえます。

>Ecrett Musicの利用はこちらから

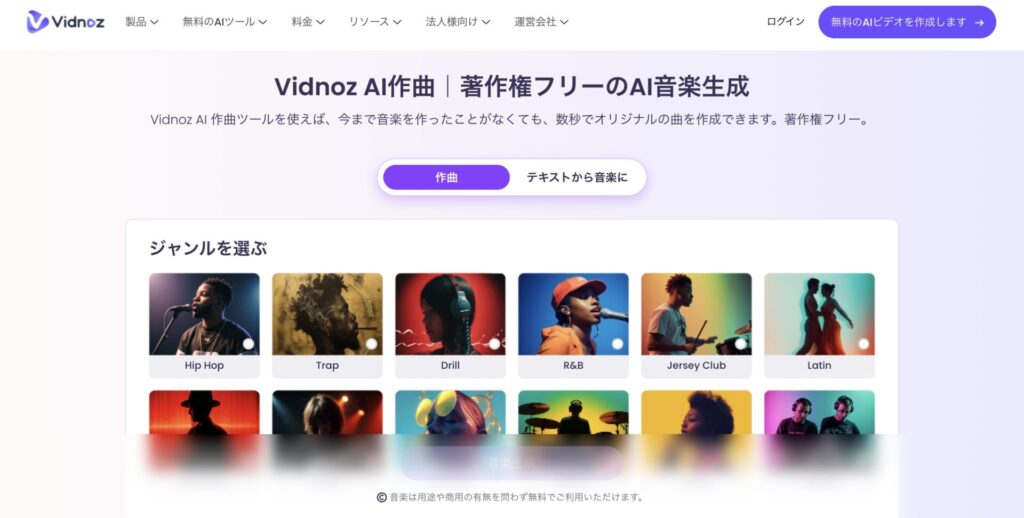

Vidnoz AI

Vidnoz AI(ヴィドノズ エーアイ)は、テキストやプロンプトを入力するだけで、オリジナルの楽曲を生成できる音楽生成AIです。数秒で楽曲を生み出せる手軽さが特徴となっています。

たとえば、ヒップホップ、R&B、ファンクなど、さまざまなジャンルの中から好みのスタイルを選び、音楽のイメージを入力するだけで、AIが自動的に楽曲を作成します。

このサービスは完全無料で利用でき、生成された楽曲は商用利用も可能です。ただし、無料プランでは一部の機能に制限がある場合がありますが、基本的な音楽生成機能は十分に活用できます。

動画制作やゲーム開発、ポッドキャストなど、音楽を必要とするコンテンツ制作者の方におすすめのサービスです。

>Vidnoz AIの利用はこちらから

Mubert

Mubert(ミューバート)は、テキストや画像から音楽を生成できる音楽生成AIです。世界中の多くのユーザーに利用されており、動画制作やポッドキャストなど、さまざまな用途で活用されています。

たとえば、音楽のイメージをテキストで入力するだけで、AIが自動的に楽曲を作成します。画像をアップロードすると、その雰囲気に合った音楽を生成する機能を備えている点が特徴です。

他にも、ポップス、ロック、ジャズ、エレクトロニックなど、幅広いジャンルに対応しているため、求める音楽スタイルに合わせた楽曲制作が可能です。

無料プランでは、月に最大25曲まで楽曲を生成できます。ただし、生成された音楽には制限があり、ウォーターマークが含まれるほか、商用利用はできません。また、音楽を使用する際にはMubertのクレジット表示が必要です。

Mubertは、動画やポッドキャストのBGM作成に取り組みたい方や、画像のイメージに合った音楽を探している方に向いているサービスといえます。

>Mubertの利用はこちらから

Musicfy

Musicfy(ミュージックフィ)は、音声をギターやピアノの音色に変えられる音楽生成AIです。ユーザーの声をクローンして歌声を作れる点も、ほかのサービスにない特徴となっています。

作りたい音楽のスタイルや使用したい楽器をテキストで指定するだけで、ポップス、ロック、エレクトロニックなど、豊富なジャンルの楽曲をAIが自動生成してくれます。

無料プランでは、制限なく楽曲を生成できますが、生成された音楽にはウォーターマークが含まれるほか、商用利用はできません。また、音楽を使用する際にはMusicfyのクレジット表示が必要です。

自分の声を活かした音楽制作に挑戦してみたい方や、新しい音楽の作り方を探している方におすすめのサービスです。

>Musicfyの利用はこちらから

Beatoven.ai

Beatoven.ai(ビートオーブンエーアイ)は、曲の中で使われる楽器やメロディを細かく調整できる音楽生成AIです。リアルタイムで音楽を編集できる点が特徴となっています。

たとえば、楽曲のジャンルやムード、テンポを選んでAIが生成した音楽を、その場で編集することができます。

特定のメロディを変更したり、楽器の音量を調整したりと、細かな部分まで好みに合わせて仕上げることが可能です。

ポップス、ロック、エレクトロニカなど、さまざまなジャンルに対応しているため、用途に応じた音楽制作ができます。

無料プランでは、月に5曲まで楽曲を生成できます。ただし、生成された音楽にはウォーターマークが含まれるほか、商用利用はできません。また、音楽を使用する際にはBeatoven.aiのクレジット表示が必要です。

作成した音楽を細かくカスタマイズしたい方や、自分の理想に近い楽曲制作に挑戦してみたい方におすすめのサービスです。

>Beatoven.aiの利用はこちらから

LoudMe

LoudMe(ラウドミー)は、ボーカルのスタイルや歌詞を自由に設定できる音楽生成AIです。テキストの入力だけで、歌声付きの楽曲を作れる点が特徴です。

たとえば、作りたい音楽のテーマやスタイルをテキストで入力し、そこに好みのボーカルスタイルや歌詞を追加することで、オリジナリティのある楽曲を生成できます。

楽曲の長さも自由に設定可能で、ポップス、ロック、エレクトロニカなど、さまざまなジャンルに対応しています。

無料プランでは、制限なく楽曲を生成することができますが、生成された音楽にはウォーターマークが含まれるほか、商用利用はできません。また、音楽を使用する際にはLoudMeのクレジット表示が必要です。

歌声付きの楽曲を手軽に作成したい方や、歌詞からオリジナル曲を生み出してみたい方におすすめのサービスです。

>LoudMeの利用はこちらから

Suno AI

Suno AI(スノーエーアイ)は、歌詞やメロディ、ボーカルまでを一度に生成できる音楽生成AIです。テキストを入力するだけで、歌付きの完成度の高い楽曲を作れる点が特徴です。

たとえば、作りたい楽曲のテーマやスタイルをテキストで伝えると、AIが歌詞を作り、それに合わせたメロディとボーカル、伴奏を自動で生成します。

楽曲の長さやボーカルの歌い方なども細かく設定でき、ポップス、ロック、エレクトロニカなど、さまざまなジャンルに対応しています。

無料プランでは、月に50クレジットが付与され、1曲の生成に5クレジットが必要なため、最大10曲まで楽曲を生成可能です。

ただし、生成された音楽にはウォーターマークが含まれるほか、商用利用はできません。

オリジナルの歌付き楽曲を手軽に作成したい方や、作詞作曲から歌唱まで一括で行いたい方におすすめのサービスです。

>Suno AIの利用はこちらから

Media.io

Media.io(メディアアイオー)は、音楽生成に加えて動画編集や画像処理もできる総合的なメディア制作AIです。

たとえば、AI Music Generator機能では、作りたい楽曲のテーマやスタイルをテキストで入力するだけで、簡単に音楽を生成できます。

ポップス、ロック、エレクトロニカなど、さまざまなジャンルに対応しているため、用途に応じた楽曲制作が可能です。同じプラットフォーム上で動画の編集や画像の加工もできるため、BGM付きの動画制作なども効率的に進められます。

無料プランでは、最大2曲まで楽曲を生成できます。生成される曲の長さには制限がありますが、ウォーターマークが付かず、商用利用も可能です。

音楽だけでなく、動画や画像など複数のメディアを扱うクリエイターの方や、効率的なコンテンツ制作を目指す方におすすめのサービスです。

>Media.ioの利用はこちらから

Remusic

Remusic(リミュージック)は、1000種類以上のAIボーカルと音楽動画の生成機能を備えた音楽生成AIです。好みの歌声を選んで楽曲を作れる点が特徴です。

たとえば、作りたい音楽のテーマやスタイルを選び、1000以上のボーカリストの中から好みの歌声を選択することで、独自性のある楽曲を作れます。

生成した音楽は自由にカスタマイズが可能で、さらに音楽に合わせた動画も自動で作成できます。

無料プランでは、毎日6クレジットが付与され、1曲の生成に1クレジットが必要です。生成できる楽曲の数や機能には制限がありますが、基本的な音楽生成機能は十分に試せます。

歌声付きの楽曲を作りたい方や、音楽と動画を同時に制作したい方におすすめのサービスです。

>Remusicの利用はこちらから

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらうAIで自動生成した音楽を使用する際の3つの注意点

AIで生成した音楽を使用する際には、適切な権利関係の確認と使用条件の遵守が重要です。

- 著作権の取り扱いを確認

- 商用利用に関する規約を確認

- 既存の楽曲との類似性を確認

ここからは、AIで生成した音楽を安全に活用するための3つの重要な注意点について、詳しく解説していきます。これらの注意点を把握することで、トラブルを避け、正しく音楽を使用することができます。

著作権の取り扱いを確認

AI生成音楽の著作権については、各サービスの利用規約で定められている取り扱いを必ず確認する必要があります。音楽生成AIによって作られた楽曲の権利関係は、サービスごとに異なるためです。

たとえば、生成された音楽の著作権がAIサービス提供会社に帰属する場合や、利用者に譲渡される場合、また完全なフリー素材として扱われる場合などがあります。

さらに、AIが生成した楽曲に人間が編集や加工を加えた場合、その部分に関しては新たな著作権が発生する可能性もあります。

そのため、音楽を使用する前に、各サービスの利用規約や権利に関する条項を丁寧に確認することが大切です。

トラブルを避け、安心して音楽を活用するために、まずは著作権の取り扱いを明確に理解することから始めましょう。

商用利用に関する規約を確認

AIで生成した音楽を商用利用する際は、各サービスの利用規約で定められた条件を正確に理解する必要があります。

これは、有料プランでのみ商用利用が許可されるサービスと、無料プランでも利用できるサービスがあるためです。

たとえば、一部のサービスでは無料プランで生成した音楽にウォーターマークが含まれるため、商用利用には向きません。また、商用利用が可能な場合でも、クレジット表記が必要なサービスもあります。

ビジネスで安心して音楽を使用するために、まずは利用規約をしっかりと確認し、適切なプランを選択することをおすすめします。

既存の楽曲との類似性を確認

AIで生成した音楽は、既存の楽曲と似てしまうことがあります。そのため、実際に使用する前に、メロディやリズムパターンの類似性を確認することが重要です。

たとえば、AIは大量の楽曲データを学習して音楽を生成するため、意図せず既存の音楽の特徴を取り入れてしまう可能性があります。

メロディの流れや、コード進行、楽器の組み合わせなどが、有名な楽曲と似ていないかを注意深く確認する必要があります。

音楽の類似性を判断するには、生成された楽曲を実際に聴いて、知っている曲と比較してみることが大切です。とくに商用利用する場合は、音楽の専門家に確認を依頼するなど、慎重に対応することをおすすめします。

音楽を安全に活用するために、生成された楽曲の独自性を確認し、必要に応じて修正や調整を加えることで、著作権侵害のリスクを減らすことができます。

AIで音楽を自動生成して、創作活動に取り入れよう!

音楽生成AIは、作曲の知識がなくても手軽に楽曲を作れる便利なツールです。本記事で紹介した12個のサービスは、それぞれに特徴があり、用途に応じて使い分けることができます。

ただし、商用利用の可否や著作権の取り扱いには注意が必要です。まずは無料プランで気軽に音楽生成AIを試して、自分の創作活動に合うサービスを見つけてみましょう。

「AIを使って楽曲制作を行い、収益化してみたい」と思ってもなかなかひとりで実用スキルを会得するのは難しいものです。

「質の高いプロンプトでAIの能力をもっと引き出したい」「プロンプトのコツを知りたい」という方に向けて、この記事では「【超時短】プロンプト150選」を用意しています。

この資料ではジャンル別に150個のプロンプトを紹介しています。また、プロンプトエンジニアリングのコツも紹介しており、実践的な資料が欲しい方にも適しています。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってプロンプトをマスターしましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう執筆者

Chie Suzuki

SEO・インタビューライター歴4年以上。

AIを活用し、情報収集やライティングの時間を半分以上削減。

最近は動画生成AIで遊ぶのが趣味です。

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう