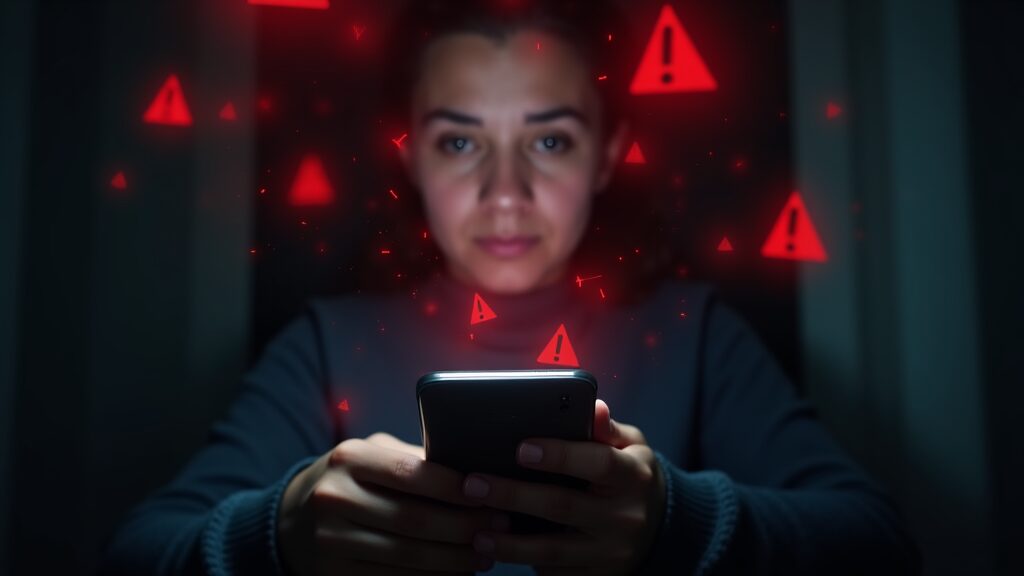

Midjourneyで考えられる危険性は4つ!実例や回避方法も解説

「Midjourneyは高クオリティな画像を作れるけど、危険性やデメリットはない?」と気になっていませんか。

Midjourneyに限らず、画像生成AIを使う際には注意すべき危険性があります。

この危険性を理解しておかないと、意図せず著作権侵害や情報漏えいなどのトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。

本記事では、Midjourneyで考えられる4つの危険性や実例、回避するための対策を解説します。

ぜひ最後まで読み進めて、できるだけ安全にMidjourneyを利用できるようにしてください。

監修者

SHIFT AI代表 木内翔大

「Midjourneyでもっと理想的な画像を生成したい」という方に向けて、この記事では「【2025年最新版】Midjourney大全」を用意しています。

この資料ではMidjourneyの基本的な使い方から他ツールとの比較などを紹介しています。また、画像生成用プロンプト大全やプロンプトエンジニアリングのコツまで含まれているため大ボリュームです。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってMidjourneyを使いこなせるようになりましょう!

目次

Midjourneyで考えられる4つの危険性

Midjourneyの利用時に考えられる危険性は以下の4つです。

- 情報漏えい

- 著作権

- 倫理的な問題

- 悪用・ディープフェイク

AIツールの活躍が広がる今だからこそ、生じうる問題・デメリットを理解しておきましょう。

情報漏えい

Midjourneyの利用時、プロンプト(指示文)や生成された画像が意図せず外部に流出するリスクを考慮しましょう。

Midjourneyでは基本的に、プロンプトや生成画像は世界中のユーザーに公開されます。

また、Midjourneyのプライバシーポリシーによると、ユーザーの個人データがAIの学習にも利用される場合があるとされています。

2.1 収集されるデータの種類

2.1.1 個人データ

お客様は、本サービスの利用中に、お客様に連絡したりお客様を特定したりするために使用される可能性のある特定の個人情報を提供することがあります。個人を特定できる情報には、以下が含まれますが、これらに限定されません。引用:Privacy Policy(Midjourney)

- サービスにおけるユーザー名

- テキストや画像のプロンプト、およびサービスに入力した写真、ビデオ、ドキュメント、メッセージなどのその他のコンテンツ

- あなたのIPアドレス

- 使用データ

- 追跡技術とCookie

- 連絡先

- 会社名などの組織情報

- あなたのメールアドレス

- クッキー

- アンケートの回答や当社への連絡に含まれる情報など、Midjourneyに送信することを選択したその他のデータ

2.2 個人データの使用

Midjourney は、以下の目的で個人データを使用します。その他の目的:当社は、データ分析、使用傾向の特定、プロモーションキャンペーンの効果の判定、当社のサービス、製品、サービス、マーケティング、お客様の体験の評価と改善など、その他の目的でお客様の情報を利用する場合があります。

引用:Privacy Policy(Midjourney)

つまり、大切な情報を含んだプロンプトを使ったり、そのプロンプトで画像を生成することで、その情報が漏えいする可能性があるのです。

たとえば、企業の機密情報を含むプロンプトを入力した場合、その情報は他のユーザーから閲覧可能となります。

個人データのセキュリティは守られるものと考えがちですが、ある一定以上、流出の可能性はあります。個人や組織の重要な情報は、プロンプトや画像に含めないようにしましょう。

情報漏えいの課題は生成AI全体にありますが、Midjourneyでは、プロンプトや画像が公開されないようにする「ステルスモード」が提供されています。

ただしステルスモードは、Proプラン以上のユーザーのみ利用可能な機能です。

企業や組織の情報を含んだ生成を行う余地があるならば、Proプラン以上を利用するのがよいでしょう。

著作権

Midjourneyで生成された画像の著作権に関する問題は、クリエイターやビジネス利用者にとって重大な懸念事項となっています。

著作権に関する問題が発生する主な要因は以下の2つです。

- AIが学習データとして既存の著作物を使用していること

- 生成された画像の権利関係が明確でないこと

Midjourneyをはじめとする生成AIは、世界中の膨大なデータを学習し、その学習したデータをもとに生成しています。

そのデータの中には、もちろん既存の著作物も含まれています。

AIの開発・学習は、著作権法第30条の4第2号により「情報解析」にあたるため、著作権侵害にはなりません。

第三十条の四

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。二

引用:著作権法(e-GOV)

情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

ただし、著作権を持つ者の利益を害する場合には著作権侵害にあたる余地があります。

第三十条の四

引用:著作権法(e-GOV)

ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

この点、「どのラインからが著作権侵害にあたるのか」という基準自体がグレーゾーンと言えます。

法律や各生成AIの規約上で「著作権侵害にあたらない」とされていたとしても、作成した画像が「著作権を侵害していない」と明確に保証されているわけではないのです。

たとえば、特定のアーティストの画風を模倣するようなプロンプトを入力した場合、生成された画像が著作権侵害とみなされる可能性があります。実際に訴訟問題も生じました。

他者の著作物を意図的に模倣するようなプロンプトは避け、独自性のある創作を心がけるようにしましょう。

Midjourneyの著作権については、以下の記事で解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

Midjourney画像の著作権は誰にある?実例や避ける方法を解説

「Midjourneyの画像の著作権は誰にある?商用利用は?」と気になっていませんか。画像生成AIは、著作権侵害にならないよう注意が必要です。本記事では、Midjourney画像の著作権や商用利用、生成AIの著作権侵害の例を解説します。

倫理的な問題

MidjourneyをはじめとするAI画像の生成技術が発展するとともに、社会的な価値観や人権に関わる倫理的な問題が発生するリスクが増大しています。

ジェンダーバイアスや人種差別、暴力的な表現、不適切な性的表現などの問題です。

AIが生成する画像が、現実の人物や特定の集団に対する偏見を助長する可能性も懸念されています。

たとえば、特定の職業や役割を表現するときに、無意識のうちに、性別や人種による固定観念が反映されてしまうのです。

さらに、文化的な配慮を欠いた表現や、宗教的な信念を軽視するような画像が生成されるケースもあります。

Midjourneyは不適切なコンテンツを制限する機能を備えていますが、完全な防止は困難な状況です。

このような倫理的な問題に対しては、仮に倫理的に不適切な画像が出力されたとしても、ユーザーが高い意識を持って自身の目でチェックすることが重要です。

悪用・ディープフェイク

Midjourneyの高度な画像生成能力は、悪意のある利用者によって、ディープフェイクや詐欺などの不正目的に利用される危険性を持ち合わせています。

Midjourneyの画像生成精度は年々向上しており、現実の写真と見分けがつかないほどのリアルな画像を作成可能です。

実在する人物の写真をもとにして架空の状況を現実のように描写する能力は、とくにSNSで悪用された場合に、重大な社会問題を引き起こす余地があります。

たとえば、政治家や有名人の偽画像を作成してフェイクニュースを拡散したり、実在する企業や団体の公式画像を模倣して詐欺に利用したりするケースが報告されています。

ユーザー側は、生成された画像の出所を明確にし、悪用の可能性がある画像の生成や拡散を控え、責任ある利用を心がける必要があります。

Midjourneyの危険性が関係した実例

Midjourneyに関連する問題事例は、メディアや専門機関によって多数報告されており、その社会的影響は看過できない段階に達しています。

Midjourneyをはじめとする画像生成AIでは、実在の人物の写真を用いて、本物にそっくりな画像を生成できます。

この画像が、急速な拡散力を持つSNSで広まることで社会的混乱を招き、最悪の場合、真実をねじまげてしまうのです。

2023年3月には、Midjourneyで生成されたとされるローマ教皇フランシスコの偽画像が世界中で拡散されました。

参考:ロイター通信,Fact Check: Image of Pope Francis in white puffer jacket is AI-generated

また、2023年5月には、ペンタゴンで爆発が発生したかのような偽画像がX(旧Twitter)で拡散されました。

ブルームバーグ通信の報道によると、S&P500種株価指数が一時的に約0.3%下落したと報じられています。

参考:ブルームバーグ通信,米国防総省付近で爆発とのAI偽造画像が拡散、米株下げる場面も

さらに、Getty Imagesは2023年1月、Stability AI社を著作権侵害で提訴したことを公表しています。

参考:ロイター通信,Getty Images lawsuit says Stability AI misused photos to train AI

このような実例は、主要テクノロジーメディアで詳しく報道されており、AIイラスト生成ツールの適切な利用とメディアリテラシーの重要性を浮き彫りにしています。

「Midjourneyでもっと理想的な画像を生成したい」という方に向けて、この記事では「【2025年最新版】Midjourney大全」を用意しています。

この資料ではMidjourneyの基本的な使い方から他ツールとの比較などを紹介しています。また、画像生成用プロンプト大全やプロンプトエンジニアリングのコツまで含まれているため大ボリュームです。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってMidjourneyを使いこなせるようになりましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらうMidjourneyの危険性を回避するには?

Midjourneyで考えられるさまざまな危険性を回避するためには、ユーザー側の意識の持ち方が重要です。とくに以下2点を意識するとよいでしょう。

- 規約を守る

- リテラシーを高める

生成AI側の安全性の向上はもちろん大切ですが、そのAIを使う側の私たちにも大きな責任が伴うことを理解しておきましょう。

規約を守る

Midjourneyを利用するうえで、利用規約は必ず遵守しましょう。この点、Midjourneyに限らず、どの生成AIを用いる場合でも同様です。

Midjourneyの規約には、サービスの適切な利用を確保するための具体的なガイドラインが設定されています。

たとえば、違法なコンテンツの生成禁止・他者の知的財産権の尊重・個人情報の保護・有害なコンテンツの制限です。

Midjourneyの利用規約『9.コミュニティガイドライン』では、以下の要素を含む画像の生成を禁止しています。

- 無礼・攻撃的・憎悪的・虐待的な画像

- アダルトコンテンツ

- 残酷な描写

- 視覚的に衝撃的・不快なコンテンツ

- 政治利用が目的の画像

コミュニティガイドライン違反の可能性があるプロンプトは、入力時に自動的に送信できないようになっています。

しかしすべてではありませんから、Midjourneyユーザーとして、利用規約およびコミュニティガイドラインの遵守を意識してください。

リテラシーを高める

画像生成AIを安全に活用するために、デジタルリテラシーとAIリテラシーの両面から知識と理解を深めましょう。

生成された画像の真偽を見分けるスキル、そして不適切な画像を生成・使用しないための知識が必要です。

画像の細部の不自然さや画像の出所の追跡方法といった基本的な知識を習得していけば、フェイク画像による誤情報の拡散を防げます。

また、プロンプト作成の基礎知識を学び、適切な画像生成の方法を理解すると、意図しない結果を回避できるでしょう。

このようなリテラシーの向上は、個人レベルでの対策にとどまらず、組織全体での取り組みとしても重要です。

経済産業省も、2023年6月に「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン」を公表し、AIリテラシー向上の具体的な方向性を示していますので、ぜひチェックしてみてください。

画像生成AIの利用にはユーザーも高く意識をもとう

Midjourneyをはじめとする画像生成AIは日々進歩を続けています。その進歩は反面、真実とフェイクの判別を困難にし、社会的問題につながっているのです。

このような問題に対しては、画像生成AIの対策はもちろん、私たちユーザーにも責任があることを理解する必要があります。

一人ひとりが「みんなの混乱につながるかもしれない」と注意する意識を強くもち、安全に利用を続けるよう心がけましょう。

「Midjourneyでもっと理想的な画像を生成したい」という方に向けて、この記事では「【2025年最新版】Midjourney大全」を用意しています。

この資料ではMidjourneyの基本的な使い方から他ツールとの比較などを紹介しています。また、画像生成用プロンプト大全やプロンプトエンジニアリングのコツまで含まれているため大ボリュームです。

無料で受け取れますが、期間限定で予告なく配布を終了することがありますので、今のうちに受け取ってMidjourneyを使いこなせるようになりましょう!

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう執筆者

木村凛日

SHIFT AI TIMESのディレクター長・SEOライター。採用・デザイン・教育も担当です。

AIを活用したリサーチ・分析・画像や動画生成・アプリ構築を日々行っています。

200名以上のWebライターの育成経験あり。

他メディアではデータ分析・リライト・ライター育成も担当。ゼロからスタートなメディアの運営にも携わっています。

パンダが好きです。

30秒で簡単受取!

無料で今すぐもらう